「波斯語」給我上了一課

「波斯語」給我上了一課

導語:我們明明擁有如此豐厚、獨特的文化之翼,為何要因為種種外部壓力或內心壁壘,而選擇讓它在地上蒙塵,甚至忘記如何飛翔?

我曾遇到一位來自德黑蘭的朋友,當我稱呼他為「伊朗人」時,他微笑着糾正我:「你可以叫我『波斯人』(Persian)。」這並非個例。在海外,許多伊朗裔更願意用這個詞來定義自己。這背後,是一種巧妙的文化宣言:他們希望你看到的,不是新聞標題裏的那個國家,而是擁有魯米詩篇和璀璨文明的那個「波斯」。

這種現象,連同魯米的詩句——「你生而有翼,為何甘願一生匍匐前行?」在社交媒體上的廣泛傳播,以及《一次別離》這樣的電影榮獲奧斯卡金像獎,都讓我不禁驚嘆:一種古老的語言,為何能在21世紀,跨越文化與地域的鴻溝,成為一個充滿魅力的全球性「潮流符號」?

波斯語的這段非凡旅程,並非偶然。它的背後,是一套值得我們深入研究的「文化煉金術」。而這套煉金術,或許能為遠在東方,正面臨同樣困境的客家話,點亮一盞前行的燈。

一、一種語言的「不朽」密碼——波斯語的文化煉金術

波斯語的生命力,源於其深厚的歷史積澱、強大的文化內核與與時俱進的現代演繹。

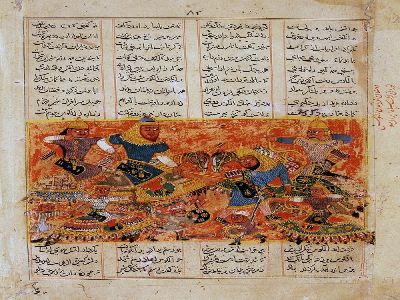

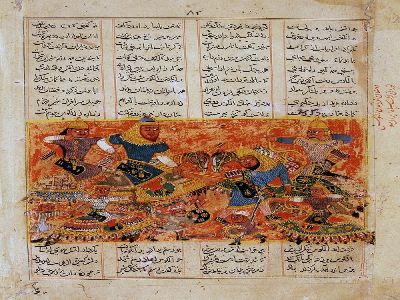

1. 溯源與遠播:一種世界性語言的形成

波斯語的源頭可追溯至古波斯帝國,作為印歐語系的一員,它擁有悠久的歷史。隨着歷代王朝的更迭,波斯語憑藉其優美的發音和豐富的表達力,超越了其發源地,成為廣袤地域的通用語。在莫臥兒王朝時期的印度,它是宮廷和官方語言;在奧斯曼帝國,它是文學和外交的重要語言。這種強大的歷史輻射力,使其影響力滲透到中亞、南亞乃至高加索地區。

時至今日,波斯語依然是世界上重要的語言之一,作為伊朗(稱「法爾西語」Farsi)、阿富汗(稱「達里語」Dari)和塔吉克斯坦(稱「塔吉克語」Tajik)的官方語言,被超過一億人作為母語或通用語。它的故事,是一部語言如何通過文化魅力實現擴散與傳承的生動歷史。

2. 語言之魂:古典文學的奠基

在歷史長河中,波斯語也曾面臨嚴峻挑戰。公元10世紀,阿拉伯文化影響鼎盛,阿拉伯語不僅是官方和宗教的語言,更滲透到日常生活的方方面面。眼看本民族的語言與文化記憶日漸式微,一位出身貴族的詩人菲爾多西,心中燃起了強烈的文化使命感。

他無法容忍自己民族的英雄被遺忘,神話被塵封。於是,他做出了一個驚人的決定:以一己之力,為波斯築起一座語言的「長城」。這並非官方的委託,而是他個人的選擇。根據記載,他為此耗費了三十年光陰,並幾乎傾盡了自己田產帶來的全部家財,以支撐這部巨著的創作。這是一份不計回報、近乎孤注一擲的投入。

他並非簡單地「避免」外來詞,而是在進行一場有意識的、艱苦卓絕的「語言提純」運動。他翻閱古籍,走訪鄉間,從波斯語的古老源頭中打撈詞彙,用超過六萬行的詩句,構建了一個沒有阿拉伯語陰影的純粹波斯世界。

這部巨著是一部波瀾壯闊的「神話-英雄-歷史」三部曲,它講述了從開天闢地到7世紀阿拉伯征服為止,波斯民族數千年的傳說與歷史。從開創文明的神話時代,到全書最核心、最精彩的英雄時代——其中最偉大的英雄魯斯塔姆的赫赫戰功,及其與失散多年的兒子在戰場上父子相殘的悲劇,無不令人扼腕嘆息。最終,史詩與真實歷史接軌,直至一個時代的落幕。因此,《列王紀》不僅是神話與英雄的讚歌,更是波斯民族前伊斯蘭時代文化身份的「諾亞方舟」,它向後世證明:即便書寫系統可以借鑒,但波斯語的靈魂與風骨不可替代。

如果說《列王紀》為波斯語築起了「身份的壁壘」,那麼魯米、哈菲茲、薩迪等一代代诗人巨匠,則為其建造了「魅力的神殿」。他們將波斯語錘煉成一種承載着愛、智慧、哲學與神秘主義的藝術語言。魯米的詩句「你不是大海裏的一滴水,你是浩瀚大海蘊於一滴水」在今天被全球無數心靈導師和青年引用;而哈菲茲的詩集在伊朗,至今仍是人們在新年或冬至夜用於占卜的聖經,人們相信他的詩句能指引未來。這種將語言與生活儀式、人生哲理的深度捆綁,使其超越了單純的溝通工具,成為一種精神信仰。

3. 現代演繹:從書架走向銀幕

如果說古典文學奠定了波斯語的「魂」,那麼現當代藝術則為其披上了「潮」的外衣,讓它在數字時代煥發新生。

以阿斯哈·法哈蒂等導演為代表的伊朗新浪潮電影,其高明之處遠不止於呈現「真實的對話」。他們的鏡頭深入到伊朗現代家庭的內部,探索在社會轉型期中複雜的道德困境。在《一次別離》中,一個中產階級家庭的道德困境,因一個謊言而演變成一場席捲兩個不同階層家庭的悲劇,影片冷靜地剖析了現代伊朗社會中,階級、宗教與人性謊言交織下的脆弱與掙扎;在《推銷員》裏,尊嚴與復仇的拉扯如何將人推向崩潰邊緣。這些複雜的人性掙扎,完全是通過角色間微妙的波斯語對話、那些欲言又止的停頓、精心選擇的敬語、話裏有話的暗示來展現的。這讓全球觀眾在驚嘆於故事張力的同時,也領略到波斯語在處理現代複雜人性時的精準與力量。

與此同時,現代媒體和科技以前所未有的方式,為這門古老語言插上了翅膀。一個極具代表性的例子,是現代音樂如何成為古典詩歌的「新載體」。伊朗國內外湧現出許多富有才華的音樂人,他們不再局限於傳統配樂,而是大膽地將魯米、哈菲茲的千古名篇與搖滾、爵士、電子乃至嘻哈音樂相融合。

例如,常被譽為「伊朗的鮑勃·迪倫」的音樂人莫森·南珠(Mohsen Namjoo),就以其獨特的風格,將古典詩詞的韻律和現代音樂的節奏天衣無縫地結合在一起。這種創作不僅讓古老的詩文在年輕一代的耳機中重獲新生,更證明了波斯語完全有能力駕馭最前沿的藝術表達,其魅力足以跨越時代的鴻溝。

此外,BBC Persian等國際媒體,以及Duolingo等語言學習App,也極大地拓寬了其傳播渠道。這種古典與現代的無縫銜接,正是波斯语保持「潮流」的秘訣。

二、客家話的困境——「鄉愁」之外,路在何方?

每當將目光轉回我們自身,客家話的境遇總讓我心頭一緊。這並非危言聳聽。聯合國教科文組織早已將其列為瀕危語言;而在客家人口大省廣東的深圳、東莞等珠三角城市,能熟練使用客家話的年輕人比例已不足20%。數據背後,是一條條正在被割裂的文化臍帶。

這種危機的背後,是傳播渠道的全面萎縮與文化心理的深層壁壘。在主流媒體和網絡平台上,客家話的聲音微乎其微;放眼娛樂市場,真正有影響力的客家話影視或音樂作品鳳毛麟角,導致內容創作者群體難以形成,陷入了「無米下鍋」的惡性循環。

更深層的困境,在於心理層面。在推崇標準化的現代職場中,「職場無用論」讓許多年輕人將母語束之高閣;而在追求同質化的社交環境中,獨特的口音有時甚至會帶來一種「口音羞恥感」,讓他們羞於開口。 當一種語言失去了在公共空間發聲的自信,也失去了在私人領域傳承的溫度時,它的衰落便在所難免。

我們為保護客家話付出了諸多努力:建立方言數據庫、記錄客家山歌、搶救瀕危詞彙……這些工作無疑是寶貴的,但它們更多是一種「博物館式」的保護。我們似乎在努力保留一份「鄉愁」,卻未能賦予它在現代社會「活下去」的理由。歸根結底,這背後最根本的困境,依然是高價值文化產品的真空。當下的年輕人,很難找到一個必須用客家話才能領略其全部魅力的文化產品,自然也無法找到堅持使用它的底氣與驕傲。

三、喚醒之路——為客家話注入「文化之魂」

波斯語的千年長青,為我们提供了寶貴的啟示。客家話的復興,不能僅僅停留在「保留鄉音」,而必須走向「創造文化」。這並非一套冰冷的策略,而是一場溫暖的回歸,一場充滿想像力的再造。

1. 尋回我們的「列王紀」:讓記憶開口說話

我們每個客家人心中,都有一部口傳的「列王紀」。它是阿公在搖椅上,用煙斗敲着節拍講述的家族遷徙;是阿婆在灶台邊,一邊釀着娘酒一邊哼唱的古老歌謠。這些碎片化的記憶,是我們族群的根。現在,是時候讓這些記憶開口說話了。

我們期待着一部製作精良的時代劇誕生,用我們最熟悉的客家話,去講述祖先們如何告別中原的明月,一步步踏入南方的煙瘴,如何在陌生的土地上開山辟土,建起一座座土樓和圍屋。當屏幕上的人物,用我們從小聽到大的鄉音,喊出那句「寧賣祖宗田,不賣祖宗言」時,那種血脈賁張的身份認同,將比任何說教都更有力量。我們需要的,就是這樣一部能讓所有客家人圍坐在一起,共同哭、共同笑、共同驕傲的作品。

2. 聽見當代的「魯米」:在鄉音裏安放靈魂

總有人覺得,客家話「土」,難登大雅之堂。可我們常常忘了,它獨特的九腔十八調,本身就是一首音樂;它那些充滿生活智慧的古老諺語,本身就是一首首哲理詩。

我們需要當代的「魯米」——那些敏感而才華橫溢的創作者,去重新發現鄉音中的詩意。一位年輕的音樂人,完全可以將客家童謠的旋律,編織進迷幻的電子樂,唱出城市青年的迷惘與愛戀;一位詩人,可以用最凝練的客家詞彙,寫下對星空和土地的思考;一部先鋒舞台劇,可以用客家話的獨特韻律,去演繹現代人內心的掙扎與呐喊。當客家話不再僅僅是飯桌上的家常,而是可以安放我們現代靈魂的藝術載體時,它的品位與價值,便不言自明。

3. 創造身邊的「一次別離」:讓日常變得「很酷」

要讓年輕一代擁抱母語,不是靠強迫,而是靠吸引。我們需要用客家話,去講述他們自己的故事,回應他們自己的困惑。

一個火遍全網的客家話播客,就能讓孫輩和祖輩聊聊彼此的「代溝」,在輕鬆的對話中完成一場跨越時空的和解。一部講述深圳打拼故事的客家話網絡短劇,能讓無數客家青年在快節奏的生活裏,因一碗腌面而找回內心的平靜。一位技藝高超的客家Rapper,可以用硬核地道的俚語,去diss生活中的不公,表達自己的態度。當年輕人發現,那些最潮、最酷、最真實的情感,用母語表達出來才最夠味、最地道時,說客家話,自然會成為一種充滿文化自信的潮流。

令人欣慰的是,這條喚醒之路並非空想,已經有許多先行者正在用行動點燃火種。 在音樂領域,來自廣東河源的九連真人樂隊,用客家話唱着搖滾,將小鎮青年的故事呐喊給全國聽,他們讓人們看到,鄉音包裹的內核,可以是極具現代性的掙扎與詩意;而在更早的時候,被譽為「客家流行音樂教父」的華D,就已經開始用現代的編曲和流行的旋律,創作出《客家本色》、《我是客家人》等傳唱至今的歌曲。這些閃光的案例,如同一顆顆希望的種子,證明了客家話完全有能力承載深刻的現代思考與頂級的藝術表達。

結語:從「保留鄉音」到「創造文化」

對一種語言最好的保護,不是將它小心翼翼地放進博物館,而是用它去創造讓世界為之驚嘆的新文化。

波斯語的案例告訴我們,語言的生命力,歸根結底是其文化創造力。客家話的未來,需要的不僅是憂心忡忡的語言學家和保護者,更需要的是有遠見、有才華、有擔當的作家、藝術家、音樂人和導演。

願波斯語的千年智慧,能為客家文化點燃一簇新的火種,照亮前行的路。這條路,通向的不僅是語言的存續,更是我們每一個客家人,文化自信與精神家園的重建。

「波斯語」給我上了一課

導語:我們明明擁有如此豐厚、獨特的文化之翼,為何要因為種種外部壓力或內心壁壘,而選擇讓它在地上蒙塵,甚至忘記如何飛翔?

我曾遇到一位來自德黑蘭的朋友,當我稱呼他為「伊朗人」時,他微笑着糾正我:「你可以叫我『波斯人』(Persian)。」這並非個例。在海外,許多伊朗裔更願意用這個詞來定義自己。這背後,是一種巧妙的文化宣言:他們希望你看到的,不是新聞標題裏的那個國家,而是擁有魯米詩篇和璀璨文明的那個「波斯」。

這種現象,連同魯米的詩句——「你生而有翼,為何甘願一生匍匐前行?」在社交媒體上的廣泛傳播,以及《一次別離》這樣的電影榮獲奧斯卡金像獎,都讓我不禁驚嘆:一種古老的語言,為何能在21世紀,跨越文化與地域的鴻溝,成為一個充滿魅力的全球性「潮流符號」?

波斯語的這段非凡旅程,並非偶然。它的背後,是一套值得我們深入研究的「文化煉金術」。而這套煉金術,或許能為遠在東方,正面臨同樣困境的客家話,點亮一盞前行的燈。

一、一種語言的「不朽」密碼——波斯語的文化煉金術

波斯語的生命力,源於其深厚的歷史積澱、強大的文化內核與與時俱進的現代演繹。

1. 溯源與遠播:一種世界性語言的形成

波斯語的源頭可追溯至古波斯帝國,作為印歐語系的一員,它擁有悠久的歷史。隨着歷代王朝的更迭,波斯語憑藉其優美的發音和豐富的表達力,超越了其發源地,成為廣袤地域的通用語。在莫臥兒王朝時期的印度,它是宮廷和官方語言;在奧斯曼帝國,它是文學和外交的重要語言。這種強大的歷史輻射力,使其影響力滲透到中亞、南亞乃至高加索地區。

時至今日,波斯語依然是世界上重要的語言之一,作為伊朗(稱「法爾西語」Farsi)、阿富汗(稱「達里語」Dari)和塔吉克斯坦(稱「塔吉克語」Tajik)的官方語言,被超過一億人作為母語或通用語。它的故事,是一部語言如何通過文化魅力實現擴散與傳承的生動歷史。

2. 語言之魂:古典文學的奠基

在歷史長河中,波斯語也曾面臨嚴峻挑戰。公元10世紀,阿拉伯文化影響鼎盛,阿拉伯語不僅是官方和宗教的語言,更滲透到日常生活的方方面面。眼看本民族的語言與文化記憶日漸式微,一位出身貴族的詩人菲爾多西,心中燃起了強烈的文化使命感。

他無法容忍自己民族的英雄被遺忘,神話被塵封。於是,他做出了一個驚人的決定:以一己之力,為波斯築起一座語言的「長城」。這並非官方的委託,而是他個人的選擇。根據記載,他為此耗費了三十年光陰,並幾乎傾盡了自己田產帶來的全部家財,以支撐這部巨著的創作。這是一份不計回報、近乎孤注一擲的投入。

他並非簡單地「避免」外來詞,而是在進行一場有意識的、艱苦卓絕的「語言提純」運動。他翻閱古籍,走訪鄉間,從波斯語的古老源頭中打撈詞彙,用超過六萬行的詩句,構建了一個沒有阿拉伯語陰影的純粹波斯世界。

這部巨著是一部波瀾壯闊的「神話-英雄-歷史」三部曲,它講述了從開天闢地到7世紀阿拉伯征服為止,波斯民族數千年的傳說與歷史。從開創文明的神話時代,到全書最核心、最精彩的英雄時代——其中最偉大的英雄魯斯塔姆的赫赫戰功,及其與失散多年的兒子在戰場上父子相殘的悲劇,無不令人扼腕嘆息。最終,史詩與真實歷史接軌,直至一個時代的落幕。因此,《列王紀》不僅是神話與英雄的讚歌,更是波斯民族前伊斯蘭時代文化身份的「諾亞方舟」,它向後世證明:即便書寫系統可以借鑒,但波斯語的靈魂與風骨不可替代。

如果說《列王紀》為波斯語築起了「身份的壁壘」,那麼魯米、哈菲茲、薩迪等一代代诗人巨匠,則為其建造了「魅力的神殿」。他們將波斯語錘煉成一種承載着愛、智慧、哲學與神秘主義的藝術語言。魯米的詩句「你不是大海裏的一滴水,你是浩瀚大海蘊於一滴水」在今天被全球無數心靈導師和青年引用;而哈菲茲的詩集在伊朗,至今仍是人們在新年或冬至夜用於占卜的聖經,人們相信他的詩句能指引未來。這種將語言與生活儀式、人生哲理的深度捆綁,使其超越了單純的溝通工具,成為一種精神信仰。

3. 現代演繹:從書架走向銀幕

如果說古典文學奠定了波斯語的「魂」,那麼現當代藝術則為其披上了「潮」的外衣,讓它在數字時代煥發新生。

以阿斯哈·法哈蒂等導演為代表的伊朗新浪潮電影,其高明之處遠不止於呈現「真實的對話」。他們的鏡頭深入到伊朗現代家庭的內部,探索在社會轉型期中複雜的道德困境。在《一次別離》中,一個中產階級家庭的道德困境,因一個謊言而演變成一場席捲兩個不同階層家庭的悲劇,影片冷靜地剖析了現代伊朗社會中,階級、宗教與人性謊言交織下的脆弱與掙扎;在《推銷員》裏,尊嚴與復仇的拉扯如何將人推向崩潰邊緣。這些複雜的人性掙扎,完全是通過角色間微妙的波斯語對話、那些欲言又止的停頓、精心選擇的敬語、話裏有話的暗示來展現的。這讓全球觀眾在驚嘆於故事張力的同時,也領略到波斯語在處理現代複雜人性時的精準與力量。

與此同時,現代媒體和科技以前所未有的方式,為這門古老語言插上了翅膀。一個極具代表性的例子,是現代音樂如何成為古典詩歌的「新載體」。伊朗國內外湧現出許多富有才華的音樂人,他們不再局限於傳統配樂,而是大膽地將魯米、哈菲茲的千古名篇與搖滾、爵士、電子乃至嘻哈音樂相融合。

例如,常被譽為「伊朗的鮑勃·迪倫」的音樂人莫森·南珠(Mohsen Namjoo),就以其獨特的風格,將古典詩詞的韻律和現代音樂的節奏天衣無縫地結合在一起。這種創作不僅讓古老的詩文在年輕一代的耳機中重獲新生,更證明了波斯語完全有能力駕馭最前沿的藝術表達,其魅力足以跨越時代的鴻溝。

此外,BBC Persian等國際媒體,以及Duolingo等語言學習App,也極大地拓寬了其傳播渠道。這種古典與現代的無縫銜接,正是波斯语保持「潮流」的秘訣。

二、客家話的困境——「鄉愁」之外,路在何方?

每當將目光轉回我們自身,客家話的境遇總讓我心頭一緊。這並非危言聳聽。聯合國教科文組織早已將其列為瀕危語言;而在客家人口大省廣東的深圳、東莞等珠三角城市,能熟練使用客家話的年輕人比例已不足20%。數據背後,是一條條正在被割裂的文化臍帶。

這種危機的背後,是傳播渠道的全面萎縮與文化心理的深層壁壘。在主流媒體和網絡平台上,客家話的聲音微乎其微;放眼娛樂市場,真正有影響力的客家話影視或音樂作品鳳毛麟角,導致內容創作者群體難以形成,陷入了「無米下鍋」的惡性循環。

更深層的困境,在於心理層面。在推崇標準化的現代職場中,「職場無用論」讓許多年輕人將母語束之高閣;而在追求同質化的社交環境中,獨特的口音有時甚至會帶來一種「口音羞恥感」,讓他們羞於開口。 當一種語言失去了在公共空間發聲的自信,也失去了在私人領域傳承的溫度時,它的衰落便在所難免。

我們為保護客家話付出了諸多努力:建立方言數據庫、記錄客家山歌、搶救瀕危詞彙……這些工作無疑是寶貴的,但它們更多是一種「博物館式」的保護。我們似乎在努力保留一份「鄉愁」,卻未能賦予它在現代社會「活下去」的理由。歸根結底,這背後最根本的困境,依然是高價值文化產品的真空。當下的年輕人,很難找到一個必須用客家話才能領略其全部魅力的文化產品,自然也無法找到堅持使用它的底氣與驕傲。

三、喚醒之路——為客家話注入「文化之魂」

波斯語的千年長青,為我们提供了寶貴的啟示。客家話的復興,不能僅僅停留在「保留鄉音」,而必須走向「創造文化」。這並非一套冰冷的策略,而是一場溫暖的回歸,一場充滿想像力的再造。

1. 尋回我們的「列王紀」:讓記憶開口說話

我們每個客家人心中,都有一部口傳的「列王紀」。它是阿公在搖椅上,用煙斗敲着節拍講述的家族遷徙;是阿婆在灶台邊,一邊釀着娘酒一邊哼唱的古老歌謠。這些碎片化的記憶,是我們族群的根。現在,是時候讓這些記憶開口說話了。

我們期待着一部製作精良的時代劇誕生,用我們最熟悉的客家話,去講述祖先們如何告別中原的明月,一步步踏入南方的煙瘴,如何在陌生的土地上開山辟土,建起一座座土樓和圍屋。當屏幕上的人物,用我們從小聽到大的鄉音,喊出那句「寧賣祖宗田,不賣祖宗言」時,那種血脈賁張的身份認同,將比任何說教都更有力量。我們需要的,就是這樣一部能讓所有客家人圍坐在一起,共同哭、共同笑、共同驕傲的作品。

2. 聽見當代的「魯米」:在鄉音裏安放靈魂

總有人覺得,客家話「土」,難登大雅之堂。可我們常常忘了,它獨特的九腔十八調,本身就是一首音樂;它那些充滿生活智慧的古老諺語,本身就是一首首哲理詩。

我們需要當代的「魯米」——那些敏感而才華橫溢的創作者,去重新發現鄉音中的詩意。一位年輕的音樂人,完全可以將客家童謠的旋律,編織進迷幻的電子樂,唱出城市青年的迷惘與愛戀;一位詩人,可以用最凝練的客家詞彙,寫下對星空和土地的思考;一部先鋒舞台劇,可以用客家話的獨特韻律,去演繹現代人內心的掙扎與呐喊。當客家話不再僅僅是飯桌上的家常,而是可以安放我們現代靈魂的藝術載體時,它的品位與價值,便不言自明。

3. 創造身邊的「一次別離」:讓日常變得「很酷」

要讓年輕一代擁抱母語,不是靠強迫,而是靠吸引。我們需要用客家話,去講述他們自己的故事,回應他們自己的困惑。

一個火遍全網的客家話播客,就能讓孫輩和祖輩聊聊彼此的「代溝」,在輕鬆的對話中完成一場跨越時空的和解。一部講述深圳打拼故事的客家話網絡短劇,能讓無數客家青年在快節奏的生活裏,因一碗腌面而找回內心的平靜。一位技藝高超的客家Rapper,可以用硬核地道的俚語,去diss生活中的不公,表達自己的態度。當年輕人發現,那些最潮、最酷、最真實的情感,用母語表達出來才最夠味、最地道時,說客家話,自然會成為一種充滿文化自信的潮流。

令人欣慰的是,這條喚醒之路並非空想,已經有許多先行者正在用行動點燃火種。 在音樂領域,來自廣東河源的九連真人樂隊,用客家話唱着搖滾,將小鎮青年的故事呐喊給全國聽,他們讓人們看到,鄉音包裹的內核,可以是極具現代性的掙扎與詩意;而在更早的時候,被譽為「客家流行音樂教父」的華D,就已經開始用現代的編曲和流行的旋律,創作出《客家本色》、《我是客家人》等傳唱至今的歌曲。這些閃光的案例,如同一顆顆希望的種子,證明了客家話完全有能力承載深刻的現代思考與頂級的藝術表達。

結語:從「保留鄉音」到「創造文化」

對一種語言最好的保護,不是將它小心翼翼地放進博物館,而是用它去創造讓世界為之驚嘆的新文化。

波斯語的案例告訴我們,語言的生命力,歸根結底是其文化創造力。客家話的未來,需要的不僅是憂心忡忡的語言學家和保護者,更需要的是有遠見、有才華、有擔當的作家、藝術家、音樂人和導演。

願波斯語的千年智慧,能為客家文化點燃一簇新的火種,照亮前行的路。這條路,通向的不僅是語言的存續,更是我們每一個客家人,文化自信與精神家園的重建。