瑣憶民國時期的梅城市區風貌

瑣憶民國時期的梅城市區風貌

少小離家老大回

一九四九年夏,我與同學多人,考入廣東省第九行政區軍政幹部學校,八月二十三日,全校師生四百余人離開梅城,次日抵潮汕後,學校與胡璉兵團之怒潮軍政學校合並,未久旋東渡台灣,整四十寒暑後,一九八九年秋,我首次從台返鄉奔先父之喪,少小離梅老大回,與唐賀知章名詩「少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識,笑問客從何處來」之情景,何其相似哉。我的故裏是梅西瑤上鄉琯坑村,但我生於梅城,讀於梅城,離鄉前大部分時光均於梅城度過,對梅城有強烈濃郁之懷念與熱愛。時光飛逝,與我年齡相仿渡海來台之昔日風華少年,現均為耄耋老翁矣!茲謹以「瑣憶昔年梅城市區風貌」為題,略述筆者在梅城親歷之見聞瑣事,如有錯失之處,亟盼鄉親賜教導正。

梅城市區素描

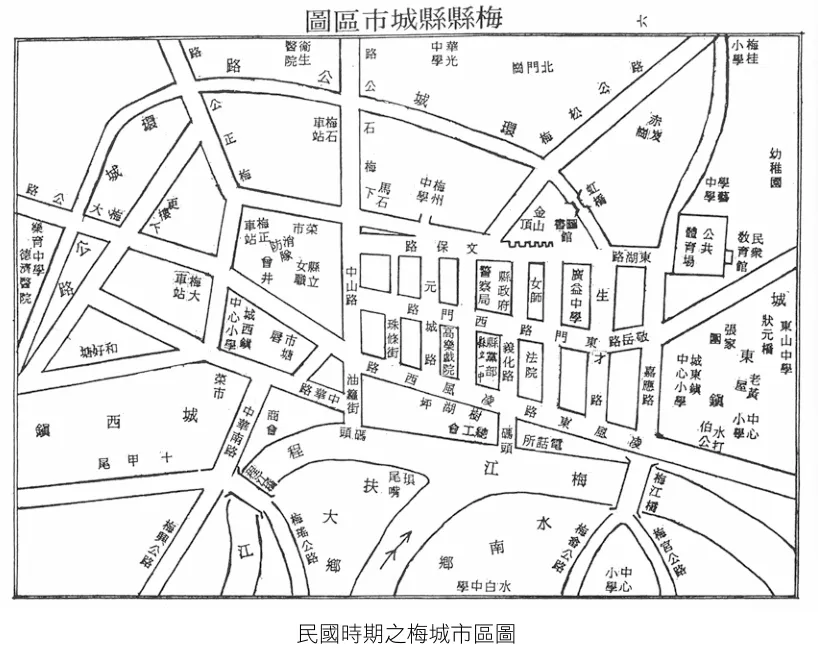

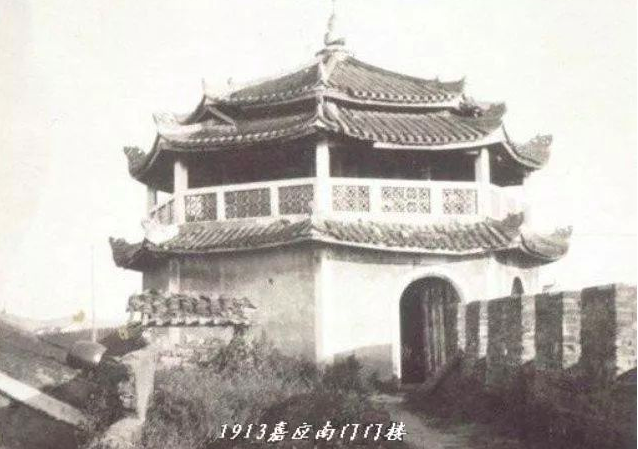

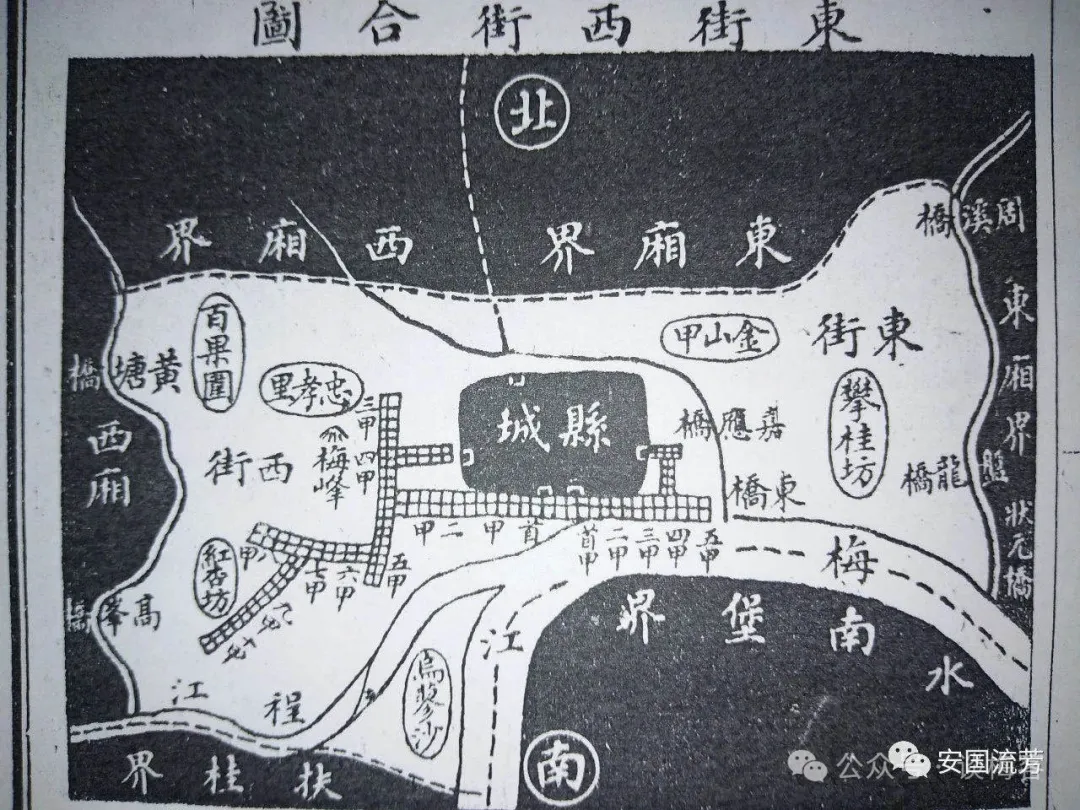

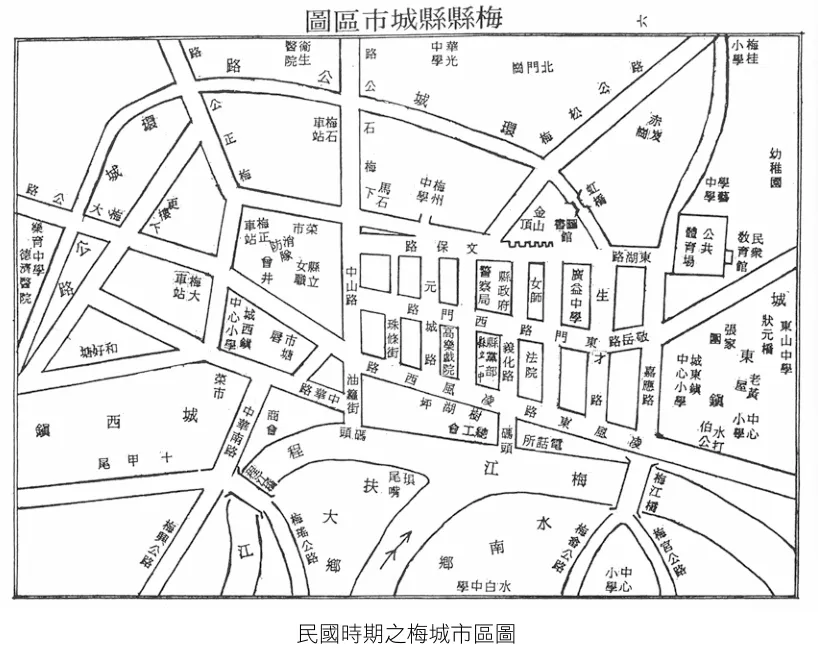

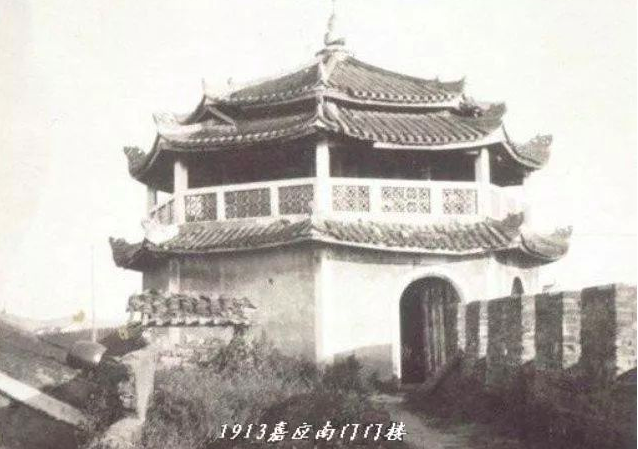

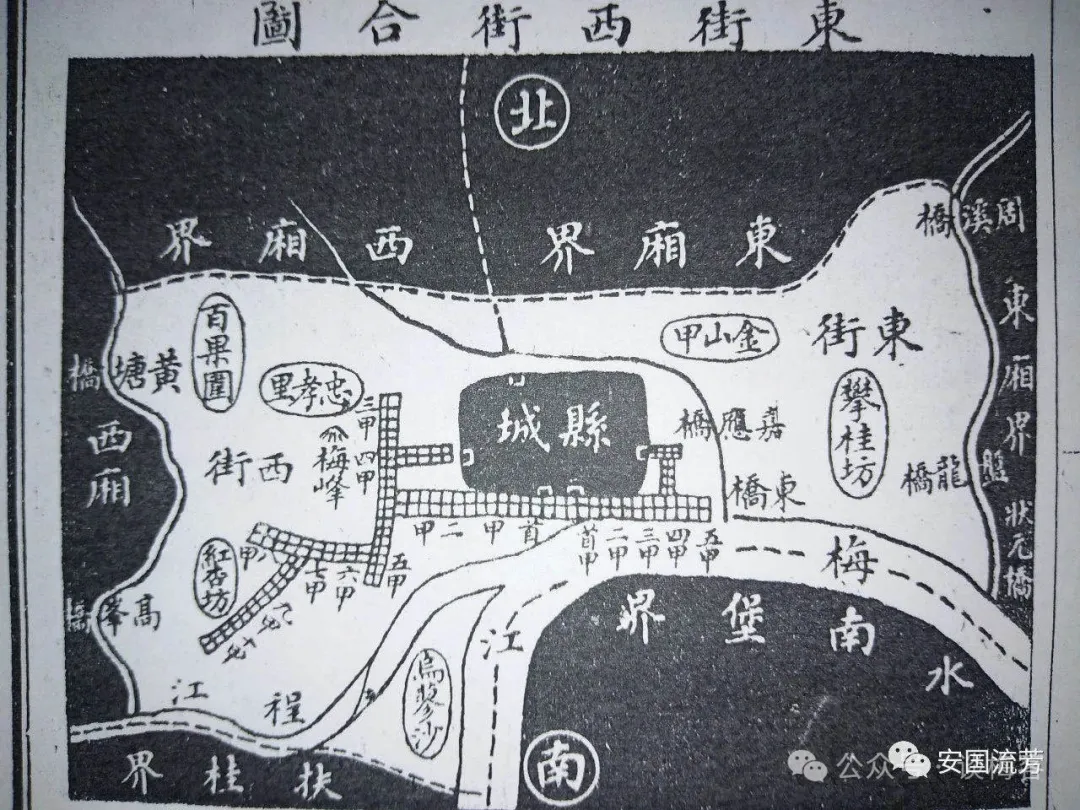

梅城市區之幅員不大,依據來台之梅縣前縣長彭精一老先生刊登於台北梅縣同鄉會會刊第七期鴻文《民國二十一年梅縣拆城記略》所述示,梅州城墻之興築,宋以前莫考,北宋皇祐年間,因廣西壯族首領儂智高反,嶺南震動,諸郡邑戒備,梅州始築土城為捍衛。爾後隨朝代之更叠,城墻之根基與墻體之建材質料提升不斷強化施工,城垣亦隨之依地理形勢而擴充定型。彭前縣長任內拆除城墻興建新市區時,概系遵循舊城之城垣地形現況,及考慮新市區可容納之幅員與未來可能發展之前景,將新市區構建為長四方形,南北邊長略大於東西邊長。本文系據此概況,以東自嘉應路,西止於中山路,南以淩風東西路,北以西門東西路,作為瑣憶之區域,此範圍實質上亦系梅城之精華區域也。

各街路的特色

嘉應路

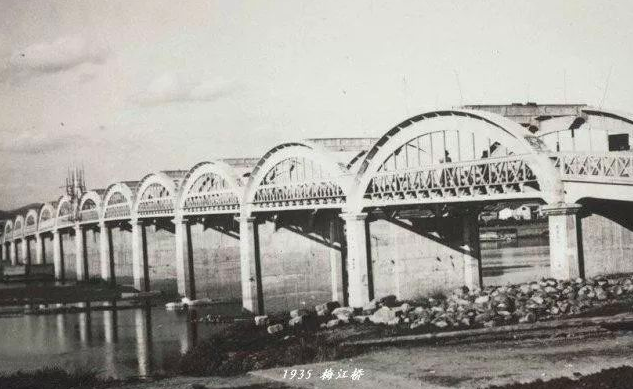

其南端止於淩風東路及梅江橋,北端止於一小型公園,公園是否有正式名稱,或稱之為嘉應公園,則不復記憶矣!公園之北側,為民眾教育館及梅城最寬廣之體育場——東校場;公園西側有座建築精美之涼亭,某年之夜晚,廣東省象棋大王東來挑戰梅縣象棋冠軍,兩人就在該亭內於多盞耀眼之汽燈照射下對座廝殺,雙方棋藝則同步於涼亭一側豎立之大棋盤上展示,吸引人山人海之群眾圍觀欣賞,誠一盛事也。商店沿公園東緣開設,南向跨嘉應橋後,始形成街道兩旁皆為商鋪之市容。嘉應路系全梅城市民及梅江橋南岸市民參與民教館及東校場活動必經之通道,且其北有學藝中學及省立梅師梅農諸校,學子眾多,其東鄰張家圍,且坐落有梅城光耀電力公司發電廠,所以系梅城之東之重要街道。

東西門路

跨出縣政府鐘樓大門,其東系東門路,其西則系西門路;由於縣府建於高坡,地勢較高,形成東西門兩路分別向東西兩方向自然傾斜之地勢,茲分述如次:

東門路 拆城墻前,東門路所占之空間,系屬廟宇與民宅區,是於東門路之商業色彩與梅城其他街相較,形似淡薄。東門路之北緣起點首座建築,系梅城鎮警察局,旋緊連大片家祠與民宅,如余家祠、劉家祠,即在該第一巷道內;循該巷道北行,可通城隍廟,省立梅州女師及梅城製高點之金山頂;續往東,有一間較具規模之東門照相館,梅城當天發生之重要新聞,如高官蒞境,要員巡視,東校場慶祝大會及全縣籃排足各球類決賽等,當天即展示於窗櫥內供市民觀看。該館上終年高懸一大幅之黃琪翔中將半身戎裝照,莊嚴威武,神采奕奕,引人註目。黃系吾梅傑出之軍界先進,出身保定六期,歷經北伐抗日,戰功彪炳,抗日期間,曾任集團軍總司令與遠征軍副司令官等要職,有「美男子」之稱謂;其後加入昔年於中國政壇標榜自由民主之第三勢力之民盟黨。

東門路之南緣起點,系由一大片之縣地方法院向東伸展,偶經其前之大門時,可目擊法警押解男女嫌犯之場景也。

西門路 北緣起點系縣警察局,占地甚廣,至元城路交叉之西時,有一設備豪華(昔年之水平)之「美最時」理發店。續西行,為一頗具規模之家具店,店東似系赫赫有名之梅縣強民足球隊隊長溫集祥,當年他所領軍之強民,曾兩次蟬聯廣東全省運動會冠軍,亞洲球王李惠堂風聞該隊之盛名,於民國三十一年秋,親率五華足球隊來梅,挑戰強民,結果強民以三比一勝五華隊,一盛事也。續西行,系月宮旅社,馳名家及麗珍飯店以迄止於中山路。馳名家飯店以大陶鍋煮牛肉丸為招牌菜,與梅城「名家齋」肉丸店打擂台戲;麗珍飯店之蝦仁蛋炒飯頗有名氣,先父均曾帶我去品嘗過;月宮旅社與馳名家飯店中間系一巷道,北通文保路,巷道西側有一寺廟及一棟鹽廠,廟不大,為開明英語補習班(英文招牌為KaimingShortCourseSchool)租用,負責人是學藝中學高中英文老師,姓鍾,忘其名矣!鍾老師是印度尼西亞華僑,具印度尼西亞人血統,皮膚黝黑,我在梅中初一暑假時,曾受其指教,他教得真的很好。離英語班不遠之北側,即系煉鹽廠,廠內有多口極大鐵鍋,粗觀其煉鹽流程,似甚為簡單:先將粗鹽置於一大鐵鍋,於加註適量淡水後(有否添加其他如催化劑等原料未明),於其鍋竈下燃木柴烈火使之滾沸,至預定時間後,傾倒於另口大鍋於烈日照射沈澱結晶,即成精製粉白之食鹽矣。

因先父與煉鹽廠主相熟,其公子又系梅城某中學之數學老師,先父原亦在樂中任教,對我之學業超重視,乃商請該小老板為我輔導數理化課程。那年暑假,我就消磨在該巷道內「惡補」,未返琯坑享受逍遙自在之假期樂趣。

西門路南緣沿街之文化氣氛特濃,首由孔廟之背墻(又系縣立中學)之背墻開始,向西延伸,依次有印刷店,梅中學生宿舍。劉文軒國畫裝裱店等串接其間。梅中學生宿舍於抗戰勝利前後,曾一度改為美軍招待所,進門系一大廳,其底有數級水泥台階,連接在左方台階通二樓客房,台階旁之巨墻繪有一幅巨型彩畫,一天使高舉令牌,其末端以明亮大電燈泡發出耀眼光芒,我記得該畫有極高之藝術養分,迄今猶記憶鮮明。

中山路

中山路是梅城最重要最繁華之精華街道。梅城最大之百貨公司——汕頭南生公司,最具規模之百貨店——一、二樓同時營業之元盛經,最精美之西點糖果店——上海冠生園,最具有影響力之財經機構——交通銀行與廣東省銀行及梅縣首富陳富源開設之匯兌莊,最大之中藥行朱致安堂——該堂樓高九層,系全梅最高之大樓,行銷最廣最遠之西藥房——中南大藥房,以及梅城最大之菜市場,等等,通通匯集於此街。簡言之,昔日梅城之中山路,類似台北市早期之衡陽路與西門町是也。

淩風東西路

對比中山路之熱鬧,淩風東西兩路似稍遜一籌,然與梅城東之嘉應路及北之東西門路相較,淩風東西路熱鬧多矣!茲分述之。

淩風西路 自西銜接中山路南端之末,東止於縣中之大門前。我在梅城所念歷史最久班級最多之「城內公學」即位於淩風西路中段北側。該路商貿種類應有盡有,記憶中有草席店,王老吉苦茶店,玻璃繪圖店,原子尼龍店,等等,各有特色,其中「美珍女子商店」尤引人註目也。

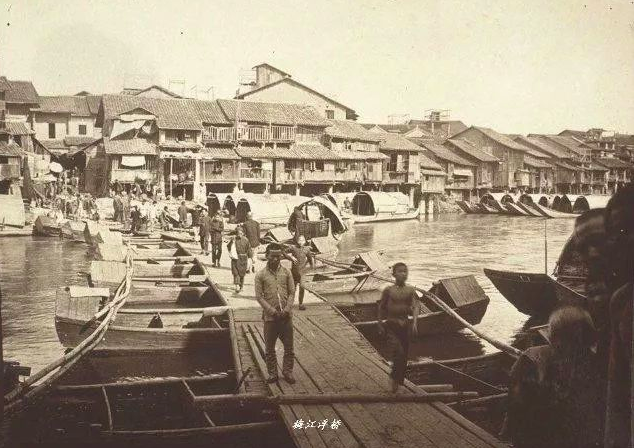

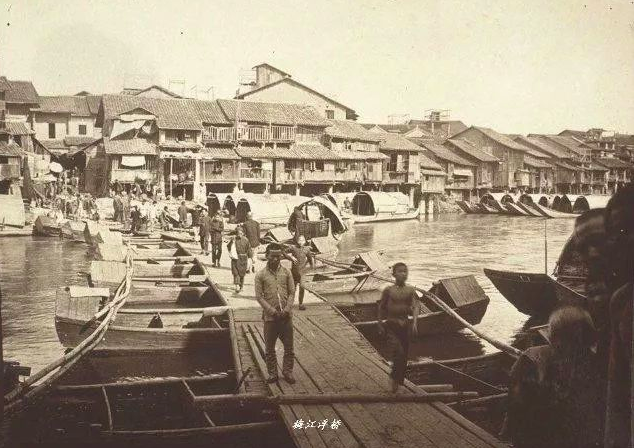

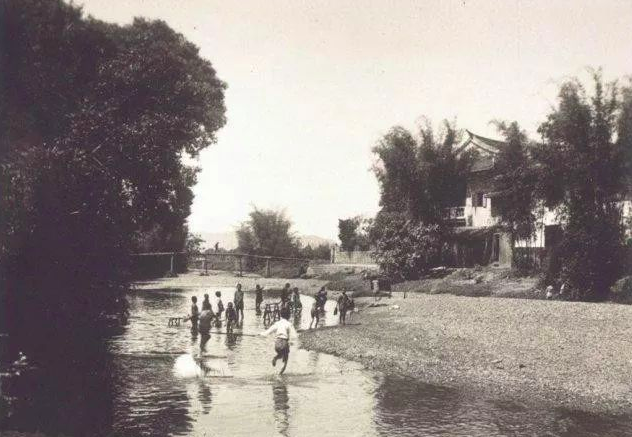

淩風東路 與縣政府鐘樓直前義化路之底端銜接,自該處起,淩風東路東奔於梅江橋附近下遊之碼頭始止。

淩風東路之突出特點,系匯集了當年全國最大最具知名之大書店於該路段,因故鄉梅縣除擁有兩所大學(南華大學商學院及嘉應大學)外,尚有省立高級中學(梅州、梅女師、梅師、梅農)及其他公私立初高中,在民國十年前後,梅縣中學數目與學生人數,冠於全國縣級單位。我在梅城上學時,全梅中學總數概估系三十六所,如此傲人之學府沃土與文化氛圍,自然吸引全國最大之書局如商務印書館,世界、中華、開明等書局投資梅城營業,蔚為壯觀,添增全梅城及淩風東路之光彩也。

其他特色巷道

除前述嘉應路、東西門路、中山路及淩風東路四主要幹道街路外,此四幹道之內環,尚有多條南北走向之街路及巷道,茲循前例依自東向西之順序分述之。

生才路

為紀念吾梅革命先烈溫生才刺殺清孚琦將軍壯烈犧牲而命名。此街路北通環城大道,南止於淩風東路,梅城大報中山日報社與廣益中小學坐落於本街之西邊。某年之夜,譽滿華南之名聲樂家蔡曲旦,於廣中之大禮堂舉行個人演唱會,我曾購票入場聆聽欣賞。「文革風暴」時,蔡曾受折磨,於1976年從大陸移居香港,1987年4月。曾來台,並舉辦多場個人演唱,惜我軍書旁午,未獲聆聽之機。廣益小學北側,有一童子軍用品專賣店,我曾在該店購買童子軍棍童子軍刀等多項用物。

佚名巷道

緊鄰西門南緣縣中之西側,有一頗為寬廣巷道,惜我已遺忘該巷道之名,手邊亦缺資料可查考,茲恕姑以「佚名巷道」稱之。該巷道涵蓋腹地甚寬廣,有一大型織布廠,似擁有五十台以上之小型織布機,每機由一女工手搖腳踏並用操作,蓋因抗戰時期,梅城光耀電廠以煤炭或木柴為燃料,全城電力嚴重不足,民用電燈尚且昏暗如豆,更何況奢談工業供電?(編輯註:作者提及的佚名巷道,可能是梅城西區大覺寺旁的葉屋巷。織布廠則設在當時附近的葉文保公祠。下文提及的廟宇即是大覺寺。)該巷道內尚有廟宇一間,僧人飼養一只直徑逾一英尺之高齡烏龜極通靈性,惹人憐愛;《汕報》報社位於該區之陳家祠,《汕報》與《中山日報》同為梅城之兩大報,據我所知,《中山日報》社長及《汕報》總編均隨國府來台,《中山日報》社長陳恩成先生,系美國名校康奈爾大學博士,曾任政工幹校外文系系主任多年,亦系鄉賢陳欣華兄之宗叔;汕報總編宋金文,筆名甘萌,我在《廣東文獻》季刊第三十三卷第一期(二〇〇五年元月份)對其曾發表文章報道。梅州校醫黎志寧先生之西醫診所,亦開設於該巷道內。

義化路

系縣府直前之街道。其西緣有一間印刷廠,老板朱國材系先父世交;對面系一間照相館,民國三十六年我居梅州中學愛余齋學生宿舍,同寢室八位同學曾於該館拍照紀念,惜照片已遺失不存矣!

元城路

起點概於淩風西路中段。梅城唯一之公共娛樂場所「高樂戲院」,即坐落於該街之東。該戲院票價便宜,惟設備極為簡陋,長條木板椅,可坐三至四人,對號入座,放映機老舊,且鏡頭為看霸王戲之抗日傷兵敲破,放映時經常斷片,在那個年代,尤其在抗戰時期,民眾生活艱困,能看場電影就有知足享受之感受,哪會計較戲院設備簡陋之事?高樂戲院陪伴我從童年至青少年之漫長歲月,我從看黑白默片至彩色片之歷程。在我之記憶中,默片有美製《七重天》及卓別林之滑稽鬧劇,有聲黑白電影則多為國語片,如《漁光曲》《夜半歌聲》《古塔奇案》及抗戰勝利後所拍之《長相思》《一江春水向東流》《八千裏路雲和月》等均屬之,對該等片之男女主角精湛演技與感人劇情,迄今我猶能娓娓道來。我對男星劉瓊之印象最為深刻,他是當年最紅之巨星,上海出版之《電影圈》雜誌,幾乎每期都有篇幅報道其資訊。1949年,他至香港影壇發展,其後被長城影業公司吸收,1952年為香港政府驅逐出境而返回大陸。時代變遷,民國時期之影藝紅星,多風光不再,劉瓊亦然,他曾來台訪問旅遊,於八十九之高齡辭世,亦雲幸矣!

珠條街

梅城各街路之命名,原本有其緣由與意涵,多有史料可溯源與查考,筆者對珠條街名稱由來,興趣亦頗濃,惜遍查手邊資料而仍付闕如,淺識認為梅城於拆城墻建新市區前,珠條街或稱「竹條街」,或系稱「豬條街」,前者意指該街系昔時買賣竹材與竹製品之集市地,後者意指系販賣豬只之市集,是否允當?有待知情之方家賜教。

我在念城內公學(以後改名為梅城鎮中心國校)時,因為居於中山路之中南藥房,每日上學時,必經西門路右轉珠條街至校。珠條街系一狹街,西邊有一家百貨店,大玻璃櫃中經常展出嶄新洋貨單車,如英製飛力浦(Philip)、羅敏生(Raleigh)等名牌貨,在那年代,可算是稀有之舶來品高價貨。在該街南底端左灣拐角處,有潮州人擺設之小吃攤位,常見食客眾多,似系價廉物美,經營得法也。

結語

增廣賢文雲:「美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。」我在未滿十七歲時離開故鄉梅縣,旅台逾四十載,旅加亦三十年,某次,家人問我,三地比較,喜歡何處?我不假思索,直說是「梅縣」,彼等會心相顧,笑稱早已猜透我之心思雲雲。誠然,樹高千丈,葉落歸根,熱愛生長之鄉土,實乃天性使然。反之,我認為其人必系矯情或寡情之流也。與我年齡階層及景況概同,於昔年來台之鄉親均垂垂老矣,成家之鄉親,概估亦已繁衍綿延三至四代之子孫矣!對故鄉梅縣之文景物,亦必逐漸淡忘疏遠,斯乃激發筆者濡論撰寫本文之動機也。茲謹首選筆者昔年長居梅城親身經歷之見聞為瑣憶重點,表達對梅城懷舊與感恩之情懷,及激蕩旅台鄉親追憶昔年梅城多彩多姿風貌之回響。惟因時逾七十春秋,文中錯迷之處,在所難免,甚盼鄉賢方家增補匡正焉。

照片來源於網絡

瑣憶民國時期的梅城市區風貌

少小離家老大回

一九四九年夏,我與同學多人,考入廣東省第九行政區軍政幹部學校,八月二十三日,全校師生四百余人離開梅城,次日抵潮汕後,學校與胡璉兵團之怒潮軍政學校合並,未久旋東渡台灣,整四十寒暑後,一九八九年秋,我首次從台返鄉奔先父之喪,少小離梅老大回,與唐賀知章名詩「少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識,笑問客從何處來」之情景,何其相似哉。我的故裏是梅西瑤上鄉琯坑村,但我生於梅城,讀於梅城,離鄉前大部分時光均於梅城度過,對梅城有強烈濃郁之懷念與熱愛。時光飛逝,與我年齡相仿渡海來台之昔日風華少年,現均為耄耋老翁矣!茲謹以「瑣憶昔年梅城市區風貌」為題,略述筆者在梅城親歷之見聞瑣事,如有錯失之處,亟盼鄉親賜教導正。

梅城市區素描

梅城市區之幅員不大,依據來台之梅縣前縣長彭精一老先生刊登於台北梅縣同鄉會會刊第七期鴻文《民國二十一年梅縣拆城記略》所述示,梅州城墻之興築,宋以前莫考,北宋皇祐年間,因廣西壯族首領儂智高反,嶺南震動,諸郡邑戒備,梅州始築土城為捍衛。爾後隨朝代之更叠,城墻之根基與墻體之建材質料提升不斷強化施工,城垣亦隨之依地理形勢而擴充定型。彭前縣長任內拆除城墻興建新市區時,概系遵循舊城之城垣地形現況,及考慮新市區可容納之幅員與未來可能發展之前景,將新市區構建為長四方形,南北邊長略大於東西邊長。本文系據此概況,以東自嘉應路,西止於中山路,南以淩風東西路,北以西門東西路,作為瑣憶之區域,此範圍實質上亦系梅城之精華區域也。

各街路的特色

嘉應路

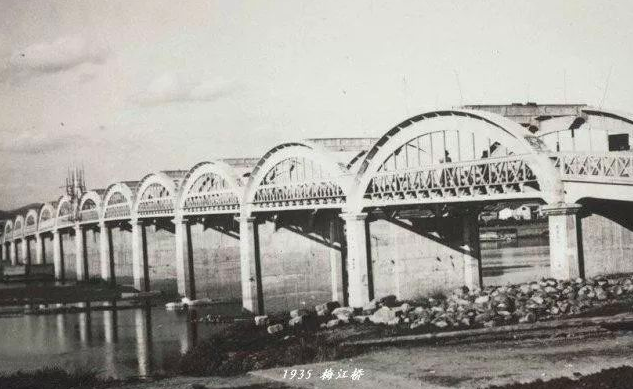

其南端止於淩風東路及梅江橋,北端止於一小型公園,公園是否有正式名稱,或稱之為嘉應公園,則不復記憶矣!公園之北側,為民眾教育館及梅城最寬廣之體育場——東校場;公園西側有座建築精美之涼亭,某年之夜晚,廣東省象棋大王東來挑戰梅縣象棋冠軍,兩人就在該亭內於多盞耀眼之汽燈照射下對座廝殺,雙方棋藝則同步於涼亭一側豎立之大棋盤上展示,吸引人山人海之群眾圍觀欣賞,誠一盛事也。商店沿公園東緣開設,南向跨嘉應橋後,始形成街道兩旁皆為商鋪之市容。嘉應路系全梅城市民及梅江橋南岸市民參與民教館及東校場活動必經之通道,且其北有學藝中學及省立梅師梅農諸校,學子眾多,其東鄰張家圍,且坐落有梅城光耀電力公司發電廠,所以系梅城之東之重要街道。

東西門路

跨出縣政府鐘樓大門,其東系東門路,其西則系西門路;由於縣府建於高坡,地勢較高,形成東西門兩路分別向東西兩方向自然傾斜之地勢,茲分述如次:

東門路 拆城墻前,東門路所占之空間,系屬廟宇與民宅區,是於東門路之商業色彩與梅城其他街相較,形似淡薄。東門路之北緣起點首座建築,系梅城鎮警察局,旋緊連大片家祠與民宅,如余家祠、劉家祠,即在該第一巷道內;循該巷道北行,可通城隍廟,省立梅州女師及梅城製高點之金山頂;續往東,有一間較具規模之東門照相館,梅城當天發生之重要新聞,如高官蒞境,要員巡視,東校場慶祝大會及全縣籃排足各球類決賽等,當天即展示於窗櫥內供市民觀看。該館上終年高懸一大幅之黃琪翔中將半身戎裝照,莊嚴威武,神采奕奕,引人註目。黃系吾梅傑出之軍界先進,出身保定六期,歷經北伐抗日,戰功彪炳,抗日期間,曾任集團軍總司令與遠征軍副司令官等要職,有「美男子」之稱謂;其後加入昔年於中國政壇標榜自由民主之第三勢力之民盟黨。

東門路之南緣起點,系由一大片之縣地方法院向東伸展,偶經其前之大門時,可目擊法警押解男女嫌犯之場景也。

西門路 北緣起點系縣警察局,占地甚廣,至元城路交叉之西時,有一設備豪華(昔年之水平)之「美最時」理發店。續西行,為一頗具規模之家具店,店東似系赫赫有名之梅縣強民足球隊隊長溫集祥,當年他所領軍之強民,曾兩次蟬聯廣東全省運動會冠軍,亞洲球王李惠堂風聞該隊之盛名,於民國三十一年秋,親率五華足球隊來梅,挑戰強民,結果強民以三比一勝五華隊,一盛事也。續西行,系月宮旅社,馳名家及麗珍飯店以迄止於中山路。馳名家飯店以大陶鍋煮牛肉丸為招牌菜,與梅城「名家齋」肉丸店打擂台戲;麗珍飯店之蝦仁蛋炒飯頗有名氣,先父均曾帶我去品嘗過;月宮旅社與馳名家飯店中間系一巷道,北通文保路,巷道西側有一寺廟及一棟鹽廠,廟不大,為開明英語補習班(英文招牌為KaimingShortCourseSchool)租用,負責人是學藝中學高中英文老師,姓鍾,忘其名矣!鍾老師是印度尼西亞華僑,具印度尼西亞人血統,皮膚黝黑,我在梅中初一暑假時,曾受其指教,他教得真的很好。離英語班不遠之北側,即系煉鹽廠,廠內有多口極大鐵鍋,粗觀其煉鹽流程,似甚為簡單:先將粗鹽置於一大鐵鍋,於加註適量淡水後(有否添加其他如催化劑等原料未明),於其鍋竈下燃木柴烈火使之滾沸,至預定時間後,傾倒於另口大鍋於烈日照射沈澱結晶,即成精製粉白之食鹽矣。

因先父與煉鹽廠主相熟,其公子又系梅城某中學之數學老師,先父原亦在樂中任教,對我之學業超重視,乃商請該小老板為我輔導數理化課程。那年暑假,我就消磨在該巷道內「惡補」,未返琯坑享受逍遙自在之假期樂趣。

西門路南緣沿街之文化氣氛特濃,首由孔廟之背墻(又系縣立中學)之背墻開始,向西延伸,依次有印刷店,梅中學生宿舍。劉文軒國畫裝裱店等串接其間。梅中學生宿舍於抗戰勝利前後,曾一度改為美軍招待所,進門系一大廳,其底有數級水泥台階,連接在左方台階通二樓客房,台階旁之巨墻繪有一幅巨型彩畫,一天使高舉令牌,其末端以明亮大電燈泡發出耀眼光芒,我記得該畫有極高之藝術養分,迄今猶記憶鮮明。

中山路

中山路是梅城最重要最繁華之精華街道。梅城最大之百貨公司——汕頭南生公司,最具規模之百貨店——一、二樓同時營業之元盛經,最精美之西點糖果店——上海冠生園,最具有影響力之財經機構——交通銀行與廣東省銀行及梅縣首富陳富源開設之匯兌莊,最大之中藥行朱致安堂——該堂樓高九層,系全梅最高之大樓,行銷最廣最遠之西藥房——中南大藥房,以及梅城最大之菜市場,等等,通通匯集於此街。簡言之,昔日梅城之中山路,類似台北市早期之衡陽路與西門町是也。

淩風東西路

對比中山路之熱鬧,淩風東西兩路似稍遜一籌,然與梅城東之嘉應路及北之東西門路相較,淩風東西路熱鬧多矣!茲分述之。

淩風西路 自西銜接中山路南端之末,東止於縣中之大門前。我在梅城所念歷史最久班級最多之「城內公學」即位於淩風西路中段北側。該路商貿種類應有盡有,記憶中有草席店,王老吉苦茶店,玻璃繪圖店,原子尼龍店,等等,各有特色,其中「美珍女子商店」尤引人註目也。

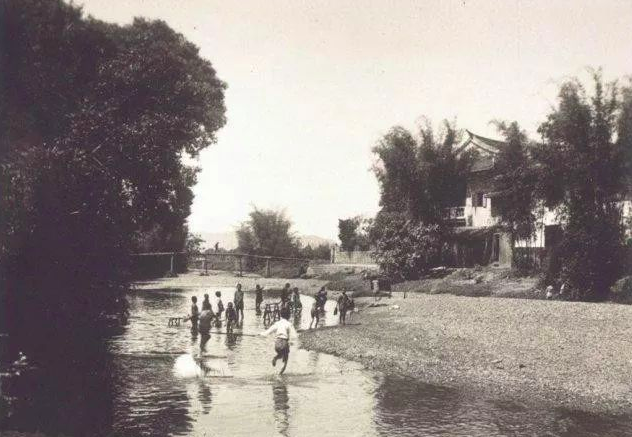

淩風東路 與縣政府鐘樓直前義化路之底端銜接,自該處起,淩風東路東奔於梅江橋附近下遊之碼頭始止。

淩風東路之突出特點,系匯集了當年全國最大最具知名之大書店於該路段,因故鄉梅縣除擁有兩所大學(南華大學商學院及嘉應大學)外,尚有省立高級中學(梅州、梅女師、梅師、梅農)及其他公私立初高中,在民國十年前後,梅縣中學數目與學生人數,冠於全國縣級單位。我在梅城上學時,全梅中學總數概估系三十六所,如此傲人之學府沃土與文化氛圍,自然吸引全國最大之書局如商務印書館,世界、中華、開明等書局投資梅城營業,蔚為壯觀,添增全梅城及淩風東路之光彩也。

其他特色巷道

除前述嘉應路、東西門路、中山路及淩風東路四主要幹道街路外,此四幹道之內環,尚有多條南北走向之街路及巷道,茲循前例依自東向西之順序分述之。

生才路

為紀念吾梅革命先烈溫生才刺殺清孚琦將軍壯烈犧牲而命名。此街路北通環城大道,南止於淩風東路,梅城大報中山日報社與廣益中小學坐落於本街之西邊。某年之夜,譽滿華南之名聲樂家蔡曲旦,於廣中之大禮堂舉行個人演唱會,我曾購票入場聆聽欣賞。「文革風暴」時,蔡曾受折磨,於1976年從大陸移居香港,1987年4月。曾來台,並舉辦多場個人演唱,惜我軍書旁午,未獲聆聽之機。廣益小學北側,有一童子軍用品專賣店,我曾在該店購買童子軍棍童子軍刀等多項用物。

佚名巷道

緊鄰西門南緣縣中之西側,有一頗為寬廣巷道,惜我已遺忘該巷道之名,手邊亦缺資料可查考,茲恕姑以「佚名巷道」稱之。該巷道涵蓋腹地甚寬廣,有一大型織布廠,似擁有五十台以上之小型織布機,每機由一女工手搖腳踏並用操作,蓋因抗戰時期,梅城光耀電廠以煤炭或木柴為燃料,全城電力嚴重不足,民用電燈尚且昏暗如豆,更何況奢談工業供電?(編輯註:作者提及的佚名巷道,可能是梅城西區大覺寺旁的葉屋巷。織布廠則設在當時附近的葉文保公祠。下文提及的廟宇即是大覺寺。)該巷道內尚有廟宇一間,僧人飼養一只直徑逾一英尺之高齡烏龜極通靈性,惹人憐愛;《汕報》報社位於該區之陳家祠,《汕報》與《中山日報》同為梅城之兩大報,據我所知,《中山日報》社長及《汕報》總編均隨國府來台,《中山日報》社長陳恩成先生,系美國名校康奈爾大學博士,曾任政工幹校外文系系主任多年,亦系鄉賢陳欣華兄之宗叔;汕報總編宋金文,筆名甘萌,我在《廣東文獻》季刊第三十三卷第一期(二〇〇五年元月份)對其曾發表文章報道。梅州校醫黎志寧先生之西醫診所,亦開設於該巷道內。

義化路

系縣府直前之街道。其西緣有一間印刷廠,老板朱國材系先父世交;對面系一間照相館,民國三十六年我居梅州中學愛余齋學生宿舍,同寢室八位同學曾於該館拍照紀念,惜照片已遺失不存矣!

元城路

起點概於淩風西路中段。梅城唯一之公共娛樂場所「高樂戲院」,即坐落於該街之東。該戲院票價便宜,惟設備極為簡陋,長條木板椅,可坐三至四人,對號入座,放映機老舊,且鏡頭為看霸王戲之抗日傷兵敲破,放映時經常斷片,在那個年代,尤其在抗戰時期,民眾生活艱困,能看場電影就有知足享受之感受,哪會計較戲院設備簡陋之事?高樂戲院陪伴我從童年至青少年之漫長歲月,我從看黑白默片至彩色片之歷程。在我之記憶中,默片有美製《七重天》及卓別林之滑稽鬧劇,有聲黑白電影則多為國語片,如《漁光曲》《夜半歌聲》《古塔奇案》及抗戰勝利後所拍之《長相思》《一江春水向東流》《八千裏路雲和月》等均屬之,對該等片之男女主角精湛演技與感人劇情,迄今我猶能娓娓道來。我對男星劉瓊之印象最為深刻,他是當年最紅之巨星,上海出版之《電影圈》雜誌,幾乎每期都有篇幅報道其資訊。1949年,他至香港影壇發展,其後被長城影業公司吸收,1952年為香港政府驅逐出境而返回大陸。時代變遷,民國時期之影藝紅星,多風光不再,劉瓊亦然,他曾來台訪問旅遊,於八十九之高齡辭世,亦雲幸矣!

珠條街

梅城各街路之命名,原本有其緣由與意涵,多有史料可溯源與查考,筆者對珠條街名稱由來,興趣亦頗濃,惜遍查手邊資料而仍付闕如,淺識認為梅城於拆城墻建新市區前,珠條街或稱「竹條街」,或系稱「豬條街」,前者意指該街系昔時買賣竹材與竹製品之集市地,後者意指系販賣豬只之市集,是否允當?有待知情之方家賜教。

我在念城內公學(以後改名為梅城鎮中心國校)時,因為居於中山路之中南藥房,每日上學時,必經西門路右轉珠條街至校。珠條街系一狹街,西邊有一家百貨店,大玻璃櫃中經常展出嶄新洋貨單車,如英製飛力浦(Philip)、羅敏生(Raleigh)等名牌貨,在那年代,可算是稀有之舶來品高價貨。在該街南底端左灣拐角處,有潮州人擺設之小吃攤位,常見食客眾多,似系價廉物美,經營得法也。

結語

增廣賢文雲:「美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。」我在未滿十七歲時離開故鄉梅縣,旅台逾四十載,旅加亦三十年,某次,家人問我,三地比較,喜歡何處?我不假思索,直說是「梅縣」,彼等會心相顧,笑稱早已猜透我之心思雲雲。誠然,樹高千丈,葉落歸根,熱愛生長之鄉土,實乃天性使然。反之,我認為其人必系矯情或寡情之流也。與我年齡階層及景況概同,於昔年來台之鄉親均垂垂老矣,成家之鄉親,概估亦已繁衍綿延三至四代之子孫矣!對故鄉梅縣之文景物,亦必逐漸淡忘疏遠,斯乃激發筆者濡論撰寫本文之動機也。茲謹首選筆者昔年長居梅城親身經歷之見聞為瑣憶重點,表達對梅城懷舊與感恩之情懷,及激蕩旅台鄉親追憶昔年梅城多彩多姿風貌之回響。惟因時逾七十春秋,文中錯迷之處,在所難免,甚盼鄉賢方家增補匡正焉。

照片來源於網絡