秦嶺客家|一本宗譜連秦皖

秦嶺客家|一本宗譜連秦皖

「一座秦嶺山,半部中國史。」

秦嶺是中華民族的祖脈和中華文化的重要象征——我們的祖先誕生於此,民族形成於此,歷史開端於此。保護秦嶺,是守護我國中央水塔,也是傳承中華民族祖脈。

近年來,西安市深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神,自覺把保護秦嶺作為重大政治責任,持續加強秦嶺生態環境保護,挖掘秦嶺北麓生態和人文價值,開展了一系列工作。

青山不老,綠水長存。巍巍秦嶺孕育出 「勤勞勇敢、自強不息」 的民族精神,更將這種精神深深鐫刻進西安的城市血脈中。先賢哲思在峰頂閃耀,詩人詠嘆在深谷回響,秦腔豪邁與楚調婉轉於此共鳴,烽火歲月裏的紅色痕跡激勵今人。子午古道,見證商賈往來;古村新籟,訴說煙火人間;楮皮紙上,書寫文明傳承;古樹參天,凝結時光史詩。

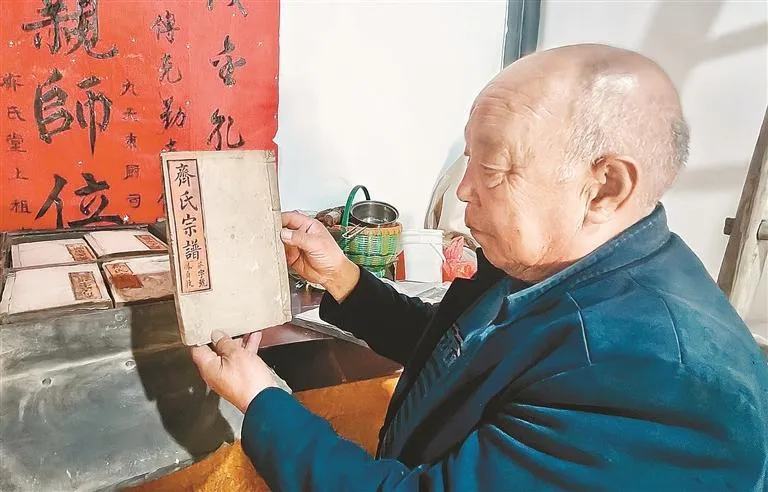

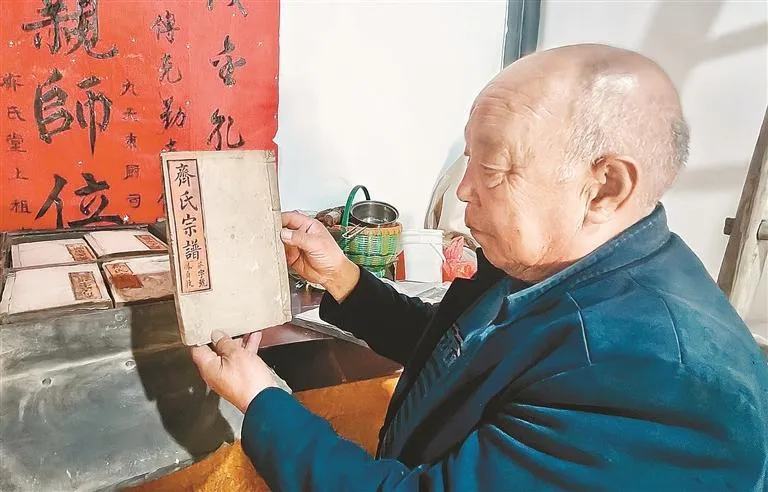

齊長貞展示《齊氏宗譜》。

山裏的雨,說來就來。說走,連聲招呼也不打。

雨後,一道薄光從雲層透出,剛舔上屋角的飛檐,70歲的齊長貞凈了手、焚了香,在堂屋的祖宗牌位前祭拜禮畢。

他身子向前探,依次挪開桌上的香爐、燭台、祖先的照片,雙手鼓著勁,抱起四五十公分高的齊氏歷代宗族牌位。

我們站在一旁,一時沒明白他想幹什麽。直到他變戲法似的從懷裏掏出一把貼身的小鑰匙,打開牌位背面的機關,小心翼翼抽開沈甸甸的背板,24本泛黃的《齊氏宗譜》竟「藏」在裏面。這些泛著竹漿味兒的宣紙冊頁,在秦嶺六月的潮濕空氣裏舒展開筋骨,每一道墨跡不動聲色地浮動着200多年的光陰。

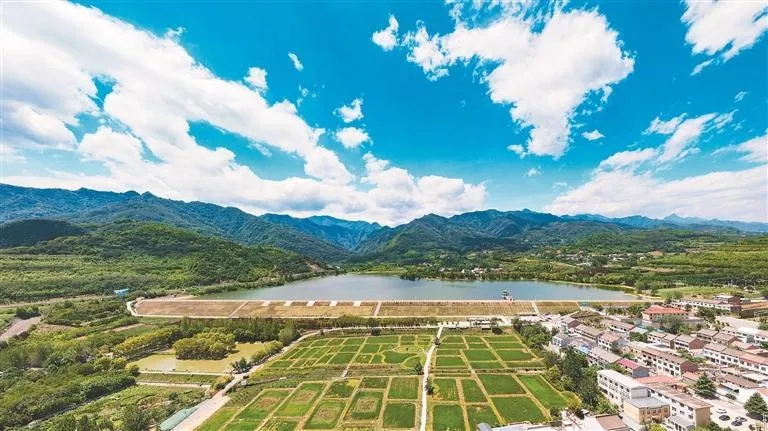

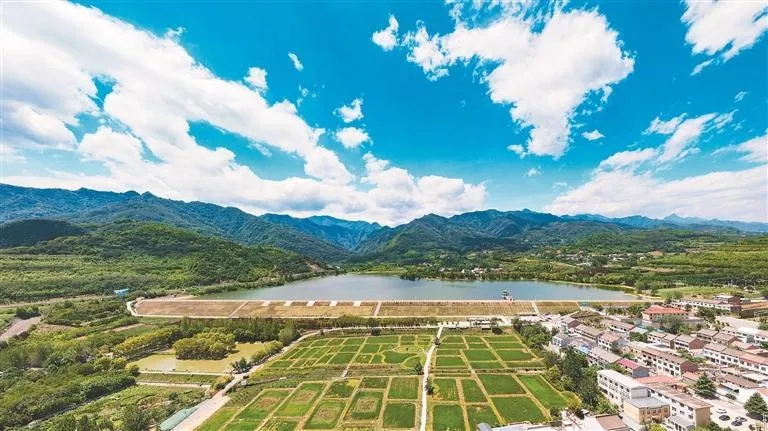

石船溝村一角。

從皖江到秦嶺的「北遷」傳奇

清康熙八年的一個清晨,吱吱呀呀的獨輪車緩緩駛入秦嶺北麓的石船溝。車上除了鍋碗瓢盆,還裹着用紅布仔細包好的祖宗牌位。推車的是安徽宿松的齊氏三兄弟。

「聽爺爺說,祖先們北遷逃難,一路跋山涉水走走停停,好不容易走到藍田葛牌石船溝。」坐在院子裏的竹椅上,齊長貞慢悠悠地勾勒出祖先的遷徙長卷,「一看這地方土地肥沃,山谷中有一條小河,真是個好地方,就定下心來開荒墾地,一晃就是200多年。」

翻開泛黃的《齊氏宗譜》,一部時間更早,跨越明清的遷徙史徐徐展開。明洪武二年,齊氏六兄弟從江西鄱陽瓦屑壩出發,分別遷往安徽省宿松縣五裏阪、板橋阪、雞鳴沖。到了清代,一場洪水沖毀了家園,一些齊氏後人只能帶着家眷繼續北逃,最終在秦嶺深處落了腳。

與他們相繼而來的,還有來自安徽霍邱的張氏家族。起初,齊張兩姓幾戶人在半山腰安了家,形成「齊上張下」的聚落格局。

慢慢地,順着河流和山脈的走勢,形成了帶狀的自然村,又從一個自然村發展成與鐵索橋村連在一起的行政大村石船溝村。

為什麽叫石船溝村?答案在幾公裏山路的終點——峰頂。

「看這塊十幾米長的巨石,像不像一艘翻倒的船?」張氏後人張英啟指着山坳裏的青灰色巖石問記者。「老輩人講,這塊巨石是個『石船精』,想趁着『雞不叫狗不咬』的夜色順洪水流下,卻被觀音菩薩發覺,用雞鳴聲『鎮』住,慌亂中翻在溝裏,就在這兒定了格。」

這個充滿奇幻色彩的傳說,除了先人對自然的想象,更像是祖輩對曾經飄零輾轉的深刻記憶。

200多年前的先人們如何用獨輪車推着祖宗牌位翻山越嶺?怎樣在深山獅峰下發現形似巨船的奇石?又經歷了多少苦難才終於在秦嶺深處找到了安身立命之所?

這些遷徙故事的細節,如今已無人能說清。「據說我老家當時有2畝魚塘,4畝竹園,還有一些稻田。」這是齊長貞從爺爺那裏聽來的幾乎對老家形象的全部描述。

但勤勞樂觀、努力生活的這股奔頭和沖勁,祖祖輩輩相傳,每一個細節裏都是生命的頑強生長。200多年間,齊氏家族歷經13代,開枝散葉,從3戶發展到120戶446人。

「2011年,齊張兩氏移民北遷的故事被《西安日報》報道後,陜西客家聯誼會副會長陳鈺霖帶人找到了村子,我們才知道自己是客家人。」齊長貞說,這場塵埃落定的認祖歸宗也終於解開了齊家後人多年來的疑問,「難怪我們的很多習俗都有客家文化的影子。」

巍巍秦嶺。

宣紙上的血脈密碼

「國大賢能佐、宗和德澤長、英華相繼起、光耀永貽芳」,齊長貞的手指劃過宗譜上的排行字輩,「我是第十代『長』字輩,最小的一輩是十三代『相』字輩。」

這套《齊氏宗譜》從清順治十五年開始續修至2014年,歷經358年8次續修。「我珍藏的24本是第四次續修的原稿,算到今年有145年了。」

天地之間,木有本,水有源,人有族。這種對譜系的執着,源自客家人「木本水源」的觀念。

齊氏族譜是典型的歐陽修式家譜,世代分格,由右向左排列,五世一表。宗譜裏不僅記錄着生卒嫁娶,也有不同時期的社會變遷:乾隆年間的墾荒記錄、民國時期的匪患記載、新中國成立後的人口增長……每一道墨跡都是時光的刻痕。

2014年,齊長貞特意回了趟安徽宿松,找到留在老家的齊姓後人,續上宗譜並重新裝訂成冊。從那之後,秦皖兩地的齊家往來不斷,常有走動。

每年農歷六月六,齊家都要舉行隆重的曬譜儀式。一大早,全族人聚集在族長家裏,上香、敬天地、放炮,請出宗譜晾曬。「這不僅是為了防潮,更是齊家的大事。」齊長貞說,「看着這些老祖宗傳下來的東西,就知道自己從哪兒來,根在哪兒。曬族譜曬的是血脈裏的精氣神。」

在齊長貞家堂屋裏,祖宗牌位後,紅艷艷的紙上,遒勁的六個墨字「天地君親師位」大如鬥,兩邊寫着「繼祖宗一脈真傳克勤克儉」「教子孫兩行正路唯讀唯耕」。

繼承先業、尊敬老人、勤勞持家……這些祖訓,通過宗譜和儀式,一代一代刻進了人們的骨子裏。

石船溝村文化廣場一角。

時光裏的文化印記

在石船溝村,時空折疊的痕跡觸手可及。

老人們聊天時,時不時冒出幾句安徽方言:「莫賽時候困醒啊?」(什麽時候睡覺?)舅父叫母舅,姑父叫姑爺,兄弟叫佬。有趣的是,齊張兩家人說話也有差別,齊家叫父親「伯」,祖父叫「家」,姑叫「姑娘」;張家將祖父叫「爹」,外祖父叫「嘎公」,外祖母叫「嘎婆」。

這些帶着皖地口音的方言,像一顆松脂形成的琥珀,鑲嵌在秦腔的深山裏。而村裏保存完好的明清土木民居,則是我們心中鄉愁最直觀的模樣。

在建村的時候,老祖宗首先建好祠堂,再以祠堂為中心,散開來一家一戶,逐漸形成了一大片房屋群落。

在文化廣場後山的清代民居群,張氏後人看守着祖輩留下的土坯房。斑駁的黃土墻厚40厘米,冬暖夏涼的秘密就藏在夯土層中——混合了糯米漿與草木灰的土料,歷經百年風雨仍堅如磐石。

村書記張禮漢說:「現在的石船溝村呈現『兩山夾一河,一河一帶村,北靠風景區,古建腰間布』的村落布局。這是典型的客家聚居格局,祠堂建在高處,中軸對着山峰,體現了『依山造屋、傍水結村』的智慧。」

這裏的習俗也透着濃濃的皖地風情。大年三十晚上十一點,「雞不叫狗不咬」的時辰,石船溝的村民才開始吃團圓飯。桌上多擺的碗筷,寓意添丁進口;鍋裏剩下的飯菜,象征年年有余。七月半祭祖,十月一不送寒衣,和老家的規矩一模一樣。

更動人的要數孝歌的傳承。老人去世後,親友們圍着棺材唱孝歌,一唱一整夜。「《遊十殿》裏唱『勸世人心要公正』,《四季八節》講『文王訪賢渭水下』。」齊長貞拿出珍藏的手抄歌本,泛黃的紙張上,毛筆字工整清晰。這些代代相傳的歌謠,成為了客家人精神世界的寫照。

「你看過去人們標點用得少,祖輩還用紅墨點專門標記了每句的重音和斷句。」說話間,山裏倏地又落起了雨,細密的雨絲敲打着青瓦,仿佛時光在低語。

齊長貞趕忙敞開衣襟,把宗譜和孝歌歌本掩在懷裏,三步並作兩步進了堂屋,用白凈的毛巾仔仔細細地小心擦拭,將族譜請回了神龕。

案前,一炷香裊裊升起,在空氣中氤氳着,糅進了秦嶺的山風裏。

記者手記

鄉愁是流淌在血脈裏的記憶

數次走訪石船溝村,不免感嘆,不愧是被住建部列入「中國傳統村落」的古村。24本泛黃的宗譜,連起秦皖兩地,見證了中國傳統宗族文化的厚重。這不只是一個家族的記憶,更是中國移民史的縮影——當遷徙成為常態,文化的韌性便在異鄉的土地上,生長出新的年輪。

鄉愁是中國人流淌在血脈裏的記憶。石船溝村用獨特的文化密碼,在群山萬壑間書寫着客家人「北遷」的傳奇,也以活態傳承的方式,向世人展示着皖秦文化交融的魅力。

如今的石船溝村,在鄉村振興裏唱出了新歌。2024年,擴寬的道路蜿蜒到村落深處,像條銀鏈纏繞山間,客家記憶廣場前,農家樂裏飄出當地特色美食「面菜」的甜香,年輕人舉着手機拍攝白墻黑瓦與秦嶺雲霧的合影。這場景讓人想起齊長貞說的:「老規矩沒丟,新日子也來了。」

也許,我們在石船溝村觸摸到的,正是中華文明最本質的生命力:它在流動中堅守,在堅守中生長,最終在時光的長河裏,釀成了生生不息的醇香。

文:西安報業全媒體記者 張端 于京玄

圖:西安報業全媒體記者 王旭東

秦嶺客家|一本宗譜連秦皖

「一座秦嶺山,半部中國史。」

秦嶺是中華民族的祖脈和中華文化的重要象征——我們的祖先誕生於此,民族形成於此,歷史開端於此。保護秦嶺,是守護我國中央水塔,也是傳承中華民族祖脈。

近年來,西安市深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神,自覺把保護秦嶺作為重大政治責任,持續加強秦嶺生態環境保護,挖掘秦嶺北麓生態和人文價值,開展了一系列工作。

青山不老,綠水長存。巍巍秦嶺孕育出 「勤勞勇敢、自強不息」 的民族精神,更將這種精神深深鐫刻進西安的城市血脈中。先賢哲思在峰頂閃耀,詩人詠嘆在深谷回響,秦腔豪邁與楚調婉轉於此共鳴,烽火歲月裏的紅色痕跡激勵今人。子午古道,見證商賈往來;古村新籟,訴說煙火人間;楮皮紙上,書寫文明傳承;古樹參天,凝結時光史詩。

齊長貞展示《齊氏宗譜》。

山裏的雨,說來就來。說走,連聲招呼也不打。

雨後,一道薄光從雲層透出,剛舔上屋角的飛檐,70歲的齊長貞凈了手、焚了香,在堂屋的祖宗牌位前祭拜禮畢。

他身子向前探,依次挪開桌上的香爐、燭台、祖先的照片,雙手鼓著勁,抱起四五十公分高的齊氏歷代宗族牌位。

我們站在一旁,一時沒明白他想幹什麽。直到他變戲法似的從懷裏掏出一把貼身的小鑰匙,打開牌位背面的機關,小心翼翼抽開沈甸甸的背板,24本泛黃的《齊氏宗譜》竟「藏」在裏面。這些泛著竹漿味兒的宣紙冊頁,在秦嶺六月的潮濕空氣裏舒展開筋骨,每一道墨跡不動聲色地浮動着200多年的光陰。

石船溝村一角。

從皖江到秦嶺的「北遷」傳奇

清康熙八年的一個清晨,吱吱呀呀的獨輪車緩緩駛入秦嶺北麓的石船溝。車上除了鍋碗瓢盆,還裹着用紅布仔細包好的祖宗牌位。推車的是安徽宿松的齊氏三兄弟。

「聽爺爺說,祖先們北遷逃難,一路跋山涉水走走停停,好不容易走到藍田葛牌石船溝。」坐在院子裏的竹椅上,齊長貞慢悠悠地勾勒出祖先的遷徙長卷,「一看這地方土地肥沃,山谷中有一條小河,真是個好地方,就定下心來開荒墾地,一晃就是200多年。」

翻開泛黃的《齊氏宗譜》,一部時間更早,跨越明清的遷徙史徐徐展開。明洪武二年,齊氏六兄弟從江西鄱陽瓦屑壩出發,分別遷往安徽省宿松縣五裏阪、板橋阪、雞鳴沖。到了清代,一場洪水沖毀了家園,一些齊氏後人只能帶着家眷繼續北逃,最終在秦嶺深處落了腳。

與他們相繼而來的,還有來自安徽霍邱的張氏家族。起初,齊張兩姓幾戶人在半山腰安了家,形成「齊上張下」的聚落格局。

慢慢地,順着河流和山脈的走勢,形成了帶狀的自然村,又從一個自然村發展成與鐵索橋村連在一起的行政大村石船溝村。

為什麽叫石船溝村?答案在幾公裏山路的終點——峰頂。

「看這塊十幾米長的巨石,像不像一艘翻倒的船?」張氏後人張英啟指着山坳裏的青灰色巖石問記者。「老輩人講,這塊巨石是個『石船精』,想趁着『雞不叫狗不咬』的夜色順洪水流下,卻被觀音菩薩發覺,用雞鳴聲『鎮』住,慌亂中翻在溝裏,就在這兒定了格。」

這個充滿奇幻色彩的傳說,除了先人對自然的想象,更像是祖輩對曾經飄零輾轉的深刻記憶。

200多年前的先人們如何用獨輪車推着祖宗牌位翻山越嶺?怎樣在深山獅峰下發現形似巨船的奇石?又經歷了多少苦難才終於在秦嶺深處找到了安身立命之所?

這些遷徙故事的細節,如今已無人能說清。「據說我老家當時有2畝魚塘,4畝竹園,還有一些稻田。」這是齊長貞從爺爺那裏聽來的幾乎對老家形象的全部描述。

但勤勞樂觀、努力生活的這股奔頭和沖勁,祖祖輩輩相傳,每一個細節裏都是生命的頑強生長。200多年間,齊氏家族歷經13代,開枝散葉,從3戶發展到120戶446人。

「2011年,齊張兩氏移民北遷的故事被《西安日報》報道後,陜西客家聯誼會副會長陳鈺霖帶人找到了村子,我們才知道自己是客家人。」齊長貞說,這場塵埃落定的認祖歸宗也終於解開了齊家後人多年來的疑問,「難怪我們的很多習俗都有客家文化的影子。」

巍巍秦嶺。

宣紙上的血脈密碼

「國大賢能佐、宗和德澤長、英華相繼起、光耀永貽芳」,齊長貞的手指劃過宗譜上的排行字輩,「我是第十代『長』字輩,最小的一輩是十三代『相』字輩。」

這套《齊氏宗譜》從清順治十五年開始續修至2014年,歷經358年8次續修。「我珍藏的24本是第四次續修的原稿,算到今年有145年了。」

天地之間,木有本,水有源,人有族。這種對譜系的執着,源自客家人「木本水源」的觀念。

齊氏族譜是典型的歐陽修式家譜,世代分格,由右向左排列,五世一表。宗譜裏不僅記錄着生卒嫁娶,也有不同時期的社會變遷:乾隆年間的墾荒記錄、民國時期的匪患記載、新中國成立後的人口增長……每一道墨跡都是時光的刻痕。

2014年,齊長貞特意回了趟安徽宿松,找到留在老家的齊姓後人,續上宗譜並重新裝訂成冊。從那之後,秦皖兩地的齊家往來不斷,常有走動。

每年農歷六月六,齊家都要舉行隆重的曬譜儀式。一大早,全族人聚集在族長家裏,上香、敬天地、放炮,請出宗譜晾曬。「這不僅是為了防潮,更是齊家的大事。」齊長貞說,「看着這些老祖宗傳下來的東西,就知道自己從哪兒來,根在哪兒。曬族譜曬的是血脈裏的精氣神。」

在齊長貞家堂屋裏,祖宗牌位後,紅艷艷的紙上,遒勁的六個墨字「天地君親師位」大如鬥,兩邊寫着「繼祖宗一脈真傳克勤克儉」「教子孫兩行正路唯讀唯耕」。

繼承先業、尊敬老人、勤勞持家……這些祖訓,通過宗譜和儀式,一代一代刻進了人們的骨子裏。

石船溝村文化廣場一角。

時光裏的文化印記

在石船溝村,時空折疊的痕跡觸手可及。

老人們聊天時,時不時冒出幾句安徽方言:「莫賽時候困醒啊?」(什麽時候睡覺?)舅父叫母舅,姑父叫姑爺,兄弟叫佬。有趣的是,齊張兩家人說話也有差別,齊家叫父親「伯」,祖父叫「家」,姑叫「姑娘」;張家將祖父叫「爹」,外祖父叫「嘎公」,外祖母叫「嘎婆」。

這些帶着皖地口音的方言,像一顆松脂形成的琥珀,鑲嵌在秦腔的深山裏。而村裏保存完好的明清土木民居,則是我們心中鄉愁最直觀的模樣。

在建村的時候,老祖宗首先建好祠堂,再以祠堂為中心,散開來一家一戶,逐漸形成了一大片房屋群落。

在文化廣場後山的清代民居群,張氏後人看守着祖輩留下的土坯房。斑駁的黃土墻厚40厘米,冬暖夏涼的秘密就藏在夯土層中——混合了糯米漿與草木灰的土料,歷經百年風雨仍堅如磐石。

村書記張禮漢說:「現在的石船溝村呈現『兩山夾一河,一河一帶村,北靠風景區,古建腰間布』的村落布局。這是典型的客家聚居格局,祠堂建在高處,中軸對着山峰,體現了『依山造屋、傍水結村』的智慧。」

這裏的習俗也透着濃濃的皖地風情。大年三十晚上十一點,「雞不叫狗不咬」的時辰,石船溝的村民才開始吃團圓飯。桌上多擺的碗筷,寓意添丁進口;鍋裏剩下的飯菜,象征年年有余。七月半祭祖,十月一不送寒衣,和老家的規矩一模一樣。

更動人的要數孝歌的傳承。老人去世後,親友們圍着棺材唱孝歌,一唱一整夜。「《遊十殿》裏唱『勸世人心要公正』,《四季八節》講『文王訪賢渭水下』。」齊長貞拿出珍藏的手抄歌本,泛黃的紙張上,毛筆字工整清晰。這些代代相傳的歌謠,成為了客家人精神世界的寫照。

「你看過去人們標點用得少,祖輩還用紅墨點專門標記了每句的重音和斷句。」說話間,山裏倏地又落起了雨,細密的雨絲敲打着青瓦,仿佛時光在低語。

齊長貞趕忙敞開衣襟,把宗譜和孝歌歌本掩在懷裏,三步並作兩步進了堂屋,用白凈的毛巾仔仔細細地小心擦拭,將族譜請回了神龕。

案前,一炷香裊裊升起,在空氣中氤氳着,糅進了秦嶺的山風裏。

記者手記

鄉愁是流淌在血脈裏的記憶

數次走訪石船溝村,不免感嘆,不愧是被住建部列入「中國傳統村落」的古村。24本泛黃的宗譜,連起秦皖兩地,見證了中國傳統宗族文化的厚重。這不只是一個家族的記憶,更是中國移民史的縮影——當遷徙成為常態,文化的韌性便在異鄉的土地上,生長出新的年輪。

鄉愁是中國人流淌在血脈裏的記憶。石船溝村用獨特的文化密碼,在群山萬壑間書寫着客家人「北遷」的傳奇,也以活態傳承的方式,向世人展示着皖秦文化交融的魅力。

如今的石船溝村,在鄉村振興裏唱出了新歌。2024年,擴寬的道路蜿蜒到村落深處,像條銀鏈纏繞山間,客家記憶廣場前,農家樂裏飄出當地特色美食「面菜」的甜香,年輕人舉着手機拍攝白墻黑瓦與秦嶺雲霧的合影。這場景讓人想起齊長貞說的:「老規矩沒丟,新日子也來了。」

也許,我們在石船溝村觸摸到的,正是中華文明最本質的生命力:它在流動中堅守,在堅守中生長,最終在時光的長河裏,釀成了生生不息的醇香。

文:西安報業全媒體記者 張端 于京玄

圖:西安報業全媒體記者 王旭東