廣州200萬客家人,都聚居何處?

廣州200萬客家人,都聚居何處?

目前,廣州市戶籍在冊的客家人已達200萬之眾。他們主要分布在廣州周邊的增城區、花都區和從化區,尤其以增城和花都兩地最為集中。

增城是客家人在廣州地區的主要聚居地,人口約有40余萬;花都緊隨其後,約有30余萬客家人在此生活。此外,在廣州近郊,客家人也形成了一定的聚居規模,主要集中在白雲區太和鎮、天河區鳳凰街以及越秀區洪橋街一帶。值得一提的是,天河區鳳凰街的柯木塱村和漁沙坦村,更是廣州近郊保存最為純粹的客家村落,當地居民和村民中客家人的比例高達98%以上。

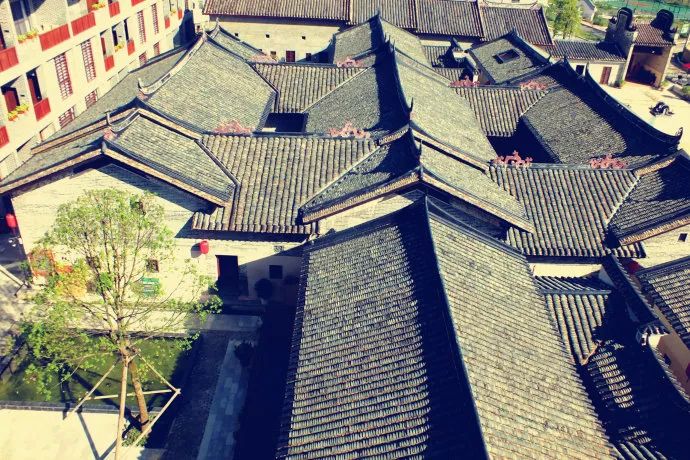

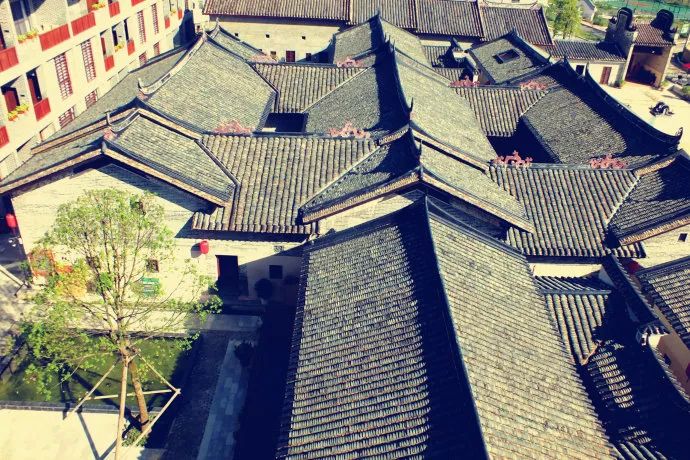

▲ 位於白雲區嘉禾街長湴村的崇德堂,又稱廣安堂,是一座典型的方形圍屋建築。其占地面積達1070平方米,坐東北朝西南,內部空間分為上廳和下廳。建築布局以祠堂為中心,左右兩側各建有兩排橫屋,整體呈現出上下、左右對稱的風格。

然而,在廣州近郊的白雲區太和鎮、天河區鳳凰街以及越秀區洪橋街一帶,傳統的客家圍龍屋已難覓蹤影。

白雲區或許還保留着一些圍龍屋的遺跡,但它們大多已淹沒在現代的水泥建築群中,難以辨認其原有的風貌。

同樣擁有30多萬客家居民的花都區,也鮮有保存完好的純粹圍龍屋。時至今日,增城區仍然是客家圍龍屋這種典型建築保存最為明顯的區域。

例如,在增城的鄧村、崗埔村、舊劉村和新圍村等地,依然可見保存完好的客家圍屋建築群。鄧村的石屋和新圍村的圍屋均為四方形的建築,又稱「四角樓」;而崗埔村和舊劉村則保留着傳統的圍龍屋。

▲ 崗埔圍龍屋位於增城區中新鎮坳頭村,始建於清康熙二十二年(公元1683年),現已被廣州市列為內控文物保護單位。據村史記載,該家族由陳如藍率領,自興梅焦嶺遷徙至此,建屋而居,至今已有320多年的歷史。

▲ 鄧村石屋坐落於增城區派潭鎮,是嶺南地區特色鮮明的客家圍屋古村落。村中居民多姓石,其開村祖先於乾隆年間遷居於此,村落至今已有240多年的歷史。村內還建有一座六層的碉堡樓。

增城客家人的居住群落呈現出獨特的特點。早期客家人遷入增城時,大致經歷了三種情況:一是修繕並居住在廢棄的村落中;二是與當地居民「雜處」而居;三是另辟新的村落進行建設。

根據增城地方誌辦公室1991年的調查統計,當時全縣398個行政村中,純粵語村有134個,純客家村有90個,而粵客雜居村則有74個。這種特殊的歷史背景使得增城形成了客家人與廣府人「同祖共村共祠」的獨特現象。

▲ 舊劉屋位於增城區正果鎮嶽村,是廣州地區規模最大的圍龍屋建築。當地劉姓人家居住在東廂,而遷入的客家劉姓人家則居住在西廂。令人稱奇的是,兩姓劉氏族人共同在同一祠堂祭拜同一祖先牌位,雙方和睦相處,至今仍以兄弟相稱。

▲ 增城區中新鎮五聯行政村高車自然村居住着本地趙姓和客家趙姓人家。全村600余人,客家人約占三分之一。客家趙氏的「炳先趙宗祠」坐東朝西,其分支祠則坐西朝東;而本地趙氏的「登雲趙宗祠」則朝北。本地趙氏由中新荷佛嶺遷徙而來,客家趙氏則來自紫金縣。

客家人遷入增城後,逐漸融入當地的生活,許多習俗也受到廣府人的影響,因此在信仰習俗方面呈現出諸多相同和融合之處。例如,他們共同信奉何仙姑、牛仔佛(正果佛爺)以及洪聖王(南海廣利洪聖王)等神祇。

歲時節日方面,兩地居民也基本相同。春節期間的「燈慶」(客家語稱「吊燈」)、燒炮頭(也稱搶炮頭)和燃放煙花等習俗,客家人與廣府人大致相同,只是在具體時間安排和規模上有所差異。

此外,客家村落還保留着一種打醮消災的傳統活動。這種活動有時由客家人單獨舉行,有時則與廣府村的居民聯合進行,通常每五年或十年舉辦一次。然而,如今這種打醮活動已較為少見,但舞春牛和客家山歌依然在當地盛行。

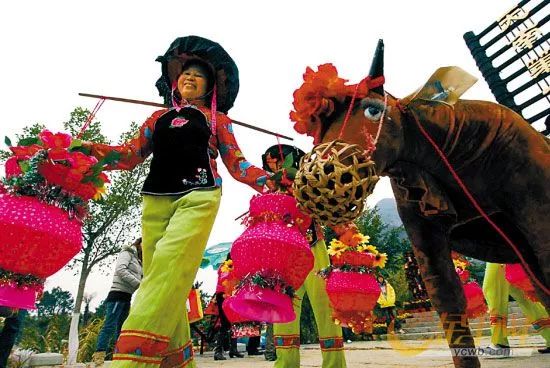

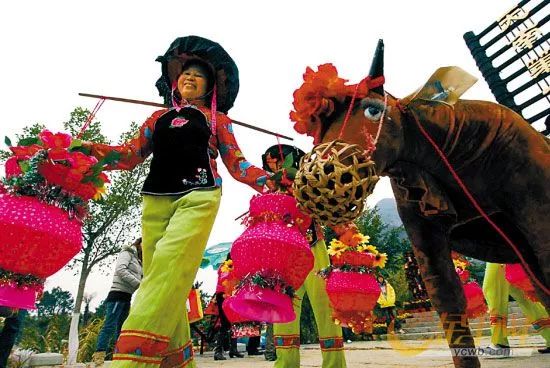

▲ 舞春牛在廣州增城客家居住地區非常流行,通常在每年的春節或開耕時節舉行。人們通過表演舞春牛,深情地贊頌辛勤勞作、默默奉獻的耕牛。表演者裝扮成春牛和鞭牛人,借助牛、犁、鞭子和草料等道具,展現對未來美好生活的期盼、農家的歡樂以及對愛情的祝福。

舞春牛表演由土牛和農人共同呈現,象征性地預示着春耕時節的到來,以此催促人們重視農業生產。這是一種富有節日氣氛的喜慶活動,內容包括迎牛出欄、鞭策春牛、爭奪春牛、購買春牛、製作春牛、送別春牛、評議春牛、繪製春牛圖以及張貼春牛畫等環節,寄托着新的一年風調雨順、五谷豐登、六畜興旺的美好願望。

宋朝之後南遷至增城的客家人,包括講程鄉客家語系的永和、中新、荔城、增江、正果等地的客家人,以及講長寧客家語系的派潭、小樓等地的客家人,依然保留着中原地區迎春舞春牛的習俗。經過歷史的演變,這種習俗從最初的圍繞春牛跳舞,發展到今天以演唱春牛調並表演舞春牛的形式呈現。每年的舞春牛活動通常在春節或開耕時節舉行。

▲ 天河區的鳳凰街是一個非常純粹的客家村落,當地98%以上的居民都是客家人。鳳凰街的客家山歌歷史悠久,至今已有近三百年的歷史。凡是村民聚居的地方,往往都設有專門的「歌墟」活動場所。目前已形成規模的固定歌墟點有「漁沙坦市場」、「柯木塱公園」和「銀排嶺公園」等。

在廣州近郊的客家聚居村落,傳唱客家山歌一直非常流行。

例如,在天河區鳳凰街和越秀區洪橋街一帶,都成立了客家山歌協會,並且每月都會組織鬥山歌的聚會:每月12日,越秀公園的四方炮台便會形成熱鬧非凡的客家「山歌墟」;

而每月的28日,鳳凰街的鬥歌場地銀排嶺更是熱鬧非凡,擠滿了前來唱歌的街坊。

客家山歌墟是廣州客家人這一文化群體在情感、趣味和生活方式上相互認同的一種獨特的文化空間。據說,也有不少不會說客家話的廣州本地人或外省人士,因為被動聽的客家山歌所吸引,也加入了客家山歌協會。

我想,客家人與廣府人,乃至與來自各地的人們的相互融合,也可以看作是見證廣州城市變遷的另一張生動面孔吧。

廣州200萬客家人,都聚居何處?

目前,廣州市戶籍在冊的客家人已達200萬之眾。他們主要分布在廣州周邊的增城區、花都區和從化區,尤其以增城和花都兩地最為集中。

增城是客家人在廣州地區的主要聚居地,人口約有40余萬;花都緊隨其後,約有30余萬客家人在此生活。此外,在廣州近郊,客家人也形成了一定的聚居規模,主要集中在白雲區太和鎮、天河區鳳凰街以及越秀區洪橋街一帶。值得一提的是,天河區鳳凰街的柯木塱村和漁沙坦村,更是廣州近郊保存最為純粹的客家村落,當地居民和村民中客家人的比例高達98%以上。

▲ 位於白雲區嘉禾街長湴村的崇德堂,又稱廣安堂,是一座典型的方形圍屋建築。其占地面積達1070平方米,坐東北朝西南,內部空間分為上廳和下廳。建築布局以祠堂為中心,左右兩側各建有兩排橫屋,整體呈現出上下、左右對稱的風格。

然而,在廣州近郊的白雲區太和鎮、天河區鳳凰街以及越秀區洪橋街一帶,傳統的客家圍龍屋已難覓蹤影。

白雲區或許還保留着一些圍龍屋的遺跡,但它們大多已淹沒在現代的水泥建築群中,難以辨認其原有的風貌。

同樣擁有30多萬客家居民的花都區,也鮮有保存完好的純粹圍龍屋。時至今日,增城區仍然是客家圍龍屋這種典型建築保存最為明顯的區域。

例如,在增城的鄧村、崗埔村、舊劉村和新圍村等地,依然可見保存完好的客家圍屋建築群。鄧村的石屋和新圍村的圍屋均為四方形的建築,又稱「四角樓」;而崗埔村和舊劉村則保留着傳統的圍龍屋。

▲ 崗埔圍龍屋位於增城區中新鎮坳頭村,始建於清康熙二十二年(公元1683年),現已被廣州市列為內控文物保護單位。據村史記載,該家族由陳如藍率領,自興梅焦嶺遷徙至此,建屋而居,至今已有320多年的歷史。

▲ 鄧村石屋坐落於增城區派潭鎮,是嶺南地區特色鮮明的客家圍屋古村落。村中居民多姓石,其開村祖先於乾隆年間遷居於此,村落至今已有240多年的歷史。村內還建有一座六層的碉堡樓。

增城客家人的居住群落呈現出獨特的特點。早期客家人遷入增城時,大致經歷了三種情況:一是修繕並居住在廢棄的村落中;二是與當地居民「雜處」而居;三是另辟新的村落進行建設。

根據增城地方誌辦公室1991年的調查統計,當時全縣398個行政村中,純粵語村有134個,純客家村有90個,而粵客雜居村則有74個。這種特殊的歷史背景使得增城形成了客家人與廣府人「同祖共村共祠」的獨特現象。

▲ 舊劉屋位於增城區正果鎮嶽村,是廣州地區規模最大的圍龍屋建築。當地劉姓人家居住在東廂,而遷入的客家劉姓人家則居住在西廂。令人稱奇的是,兩姓劉氏族人共同在同一祠堂祭拜同一祖先牌位,雙方和睦相處,至今仍以兄弟相稱。

▲ 增城區中新鎮五聯行政村高車自然村居住着本地趙姓和客家趙姓人家。全村600余人,客家人約占三分之一。客家趙氏的「炳先趙宗祠」坐東朝西,其分支祠則坐西朝東;而本地趙氏的「登雲趙宗祠」則朝北。本地趙氏由中新荷佛嶺遷徙而來,客家趙氏則來自紫金縣。

客家人遷入增城後,逐漸融入當地的生活,許多習俗也受到廣府人的影響,因此在信仰習俗方面呈現出諸多相同和融合之處。例如,他們共同信奉何仙姑、牛仔佛(正果佛爺)以及洪聖王(南海廣利洪聖王)等神祇。

歲時節日方面,兩地居民也基本相同。春節期間的「燈慶」(客家語稱「吊燈」)、燒炮頭(也稱搶炮頭)和燃放煙花等習俗,客家人與廣府人大致相同,只是在具體時間安排和規模上有所差異。

此外,客家村落還保留着一種打醮消災的傳統活動。這種活動有時由客家人單獨舉行,有時則與廣府村的居民聯合進行,通常每五年或十年舉辦一次。然而,如今這種打醮活動已較為少見,但舞春牛和客家山歌依然在當地盛行。

▲ 舞春牛在廣州增城客家居住地區非常流行,通常在每年的春節或開耕時節舉行。人們通過表演舞春牛,深情地贊頌辛勤勞作、默默奉獻的耕牛。表演者裝扮成春牛和鞭牛人,借助牛、犁、鞭子和草料等道具,展現對未來美好生活的期盼、農家的歡樂以及對愛情的祝福。

舞春牛表演由土牛和農人共同呈現,象征性地預示着春耕時節的到來,以此催促人們重視農業生產。這是一種富有節日氣氛的喜慶活動,內容包括迎牛出欄、鞭策春牛、爭奪春牛、購買春牛、製作春牛、送別春牛、評議春牛、繪製春牛圖以及張貼春牛畫等環節,寄托着新的一年風調雨順、五谷豐登、六畜興旺的美好願望。

宋朝之後南遷至增城的客家人,包括講程鄉客家語系的永和、中新、荔城、增江、正果等地的客家人,以及講長寧客家語系的派潭、小樓等地的客家人,依然保留着中原地區迎春舞春牛的習俗。經過歷史的演變,這種習俗從最初的圍繞春牛跳舞,發展到今天以演唱春牛調並表演舞春牛的形式呈現。每年的舞春牛活動通常在春節或開耕時節舉行。

▲ 天河區的鳳凰街是一個非常純粹的客家村落,當地98%以上的居民都是客家人。鳳凰街的客家山歌歷史悠久,至今已有近三百年的歷史。凡是村民聚居的地方,往往都設有專門的「歌墟」活動場所。目前已形成規模的固定歌墟點有「漁沙坦市場」、「柯木塱公園」和「銀排嶺公園」等。

在廣州近郊的客家聚居村落,傳唱客家山歌一直非常流行。

例如,在天河區鳳凰街和越秀區洪橋街一帶,都成立了客家山歌協會,並且每月都會組織鬥山歌的聚會:每月12日,越秀公園的四方炮台便會形成熱鬧非凡的客家「山歌墟」;

而每月的28日,鳳凰街的鬥歌場地銀排嶺更是熱鬧非凡,擠滿了前來唱歌的街坊。

客家山歌墟是廣州客家人這一文化群體在情感、趣味和生活方式上相互認同的一種獨特的文化空間。據說,也有不少不會說客家話的廣州本地人或外省人士,因為被動聽的客家山歌所吸引,也加入了客家山歌協會。

我想,客家人與廣府人,乃至與來自各地的人們的相互融合,也可以看作是見證廣州城市變遷的另一張生動面孔吧。