58年十萬封:「最後一位僑批先生」走進流量時代

58年十萬封:「最後一位僑批先生」走進流量時代

泉州最後的僑批先生,從「番客嬸」走進Z世代

在社交平台小紅書上,一位76歲老人的賬號悄然走紅。他不是美食達人,也非旅遊博主,而是一位堅持了58年、書寫超過十萬封僑批的「代書人」。

他叫姜明典,被譽為「泉州最後一位僑批先生」。

如今,姜明典帶着泛黃的信紙、破舊的詞典走進了網絡世界。短短一周,「代書老姜」便吸引了超4萬粉絲。他的故事,是泉州的故事,更是一代華僑與故土的情感縮影。

墨香入流量池,「代書老姜」上線了

在石獅市人民路聯誼商廈旁的一處停車場入口,每個早晨,無論陰晴,一張舊木桌總會準時「出攤」。桌上擺着一塊寫着「代寫僑批」的牌子,幾本破損的漢英詞典和一沓寫過的書信底稿——這就是姜明典的「辦公室」。

他靜靜坐在桌邊,繼續着幾十年來的日常:代寫、翻譯、傾聽、記錄。不同的是,現在他也開始在鏡頭前講述這些僑批背後的動人故事。

「我是幫人寫信的,不同的是,我寫的是僑批。」姜明典在自己的第一條小紅書視頻中介紹說。「批」在福建方言、潮州話和梅縣客家話中意為信件。這些僑批,曾經是無數客居南洋的「番客」與家鄉親人之間唯一的橋梁。

一封封家書,一步步腳印

1967年,年僅18歲的姜明典中斷學業,跟隨父親姜意濤踏入代書行業。那時他騎着自行車、背著背包,走村入戶為「番客嬸」代寫家書,從石獅出發,遠至晉江龍湖、英林,每個村輪一次常常需要一個月。

「他們等我,就像等一個親人。」他說。

20世紀八九十年代,雖通信方式漸多,姜明典的代書攤仍然紅火。許多客戶文化水平不高,面對遠隔重洋的親人,他們說不出心裏話,也寫不出想說的內容。於是姜明典成了他們的筆。他耐心聆聽,再一氣呵成寫下滿紙思念。

58年間,他代寫了十余萬封僑批,字裏行間串聯着五洲華僑的鄉愁與家國情。

網友尋人,「家書」喚醒時代記憶

姜明典在網絡上的走紅,始於一位名叫「波仔」的自媒體博主——本名陳勇波。2023年12月,他第一次見到姜明典,便被老人一生代書的經歷打動。今年3月,他將姜明典的故事製作成視頻上傳平台,標題是:《泉州最後一位僑批先生》。

視頻發布後引發巨大反響:42萬次瀏覽,3.1萬點贊,超過800條評論。評論區儼然變成一個「僑批記憶展」,網友熱烈討論、互動留言,有的講述家族故事,有的則提供線索幫助「尋找故人」。

一段有關85歲老人蔡天助與母親的新馬僑批故事尤其引發關註。姜明典回憶,曾為蔡老伯代寫多封寄往新加坡的信件。1992年蔡母去世後,兩人便失去了聯系。

在陳勇波和網友的幫助下,蔡天助終於在33年後與姜明典再度重逢。「你還記得我嗎?」「記得,你是典阿!」兩人用閩南語打着招呼,仿佛一秒回到往昔。

蔡天助拿出珍藏至今的舊信,那是母親的回信,也是姜明典當年的筆跡。姜明典再次朗讀那封信,字字句句,把在場人拉回那個寫信比打電話更真摯的時代。

一封寫給自己的僑批

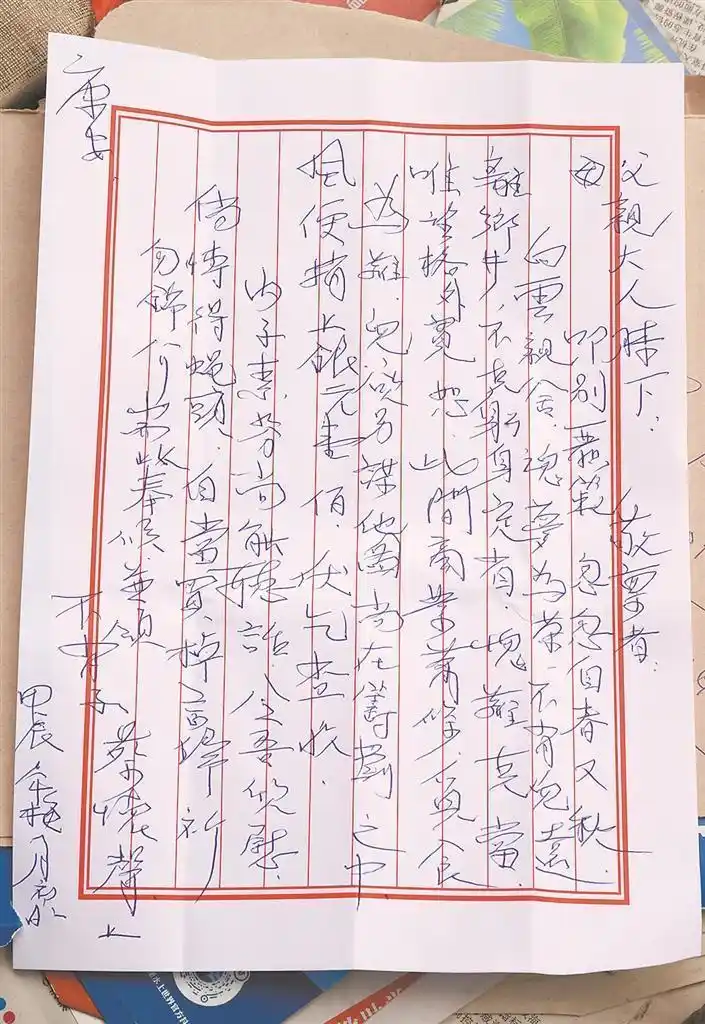

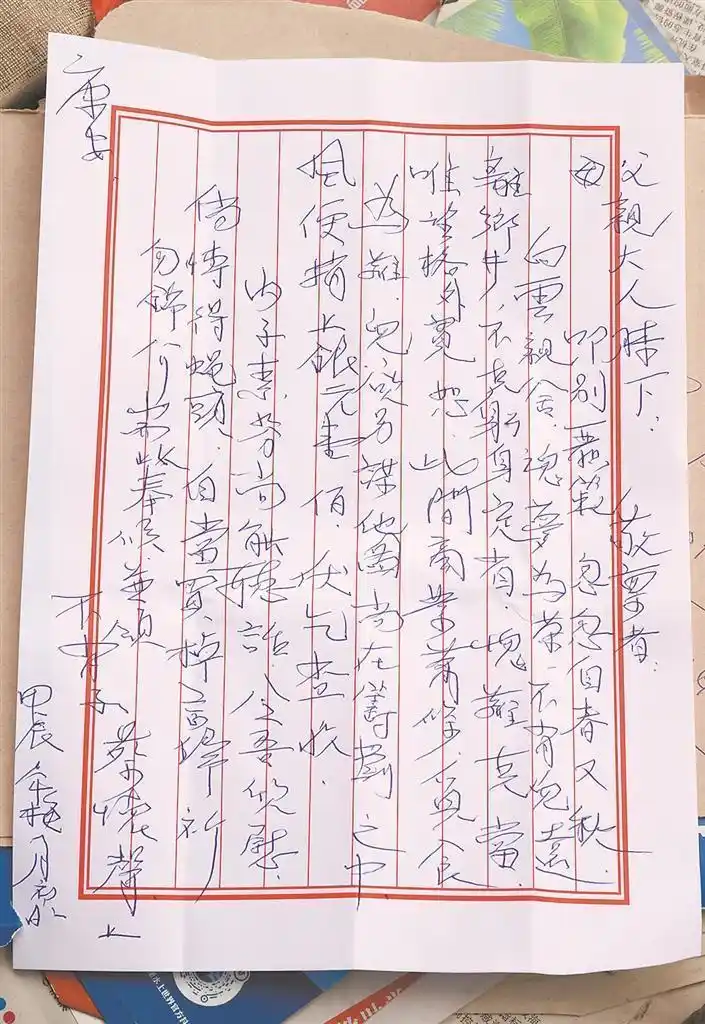

寫了一輩子信,姜明典從未給自己寫過一封。直到陳勇波提議:「不如給自己寫一封『僑批』吧。」

「恪守本分,忠孝仁義,知足常樂,永志不變……」他提筆寫下的人生信條,樸素、厚重,像他一生的寫照。他將這封信鄭重裝進信封,在收件人一欄寫下:姜明典。

這一次,信的發出者與收信人,是同一個人。是對過往的回望,也是對未來的叮囑。

雲端講信人,紙上僑批情

盡管時代變了、信件淡出了日常,但姜明典依舊每天九點準時出攤,一年365天只在大年初一與清明節休息。

「有人找我寫信,我就得在。」他說得篤定。

如今,他也開始在雲端繼續自己的「代書人生」——為年輕一代講述那些寫在信紙上的南洋舊事,讓更多人聽見,那些漂泊不歸的故事,那些筆墨之間的親情,那些在時光中打撈回來的熱淚。

【僑批小知識】

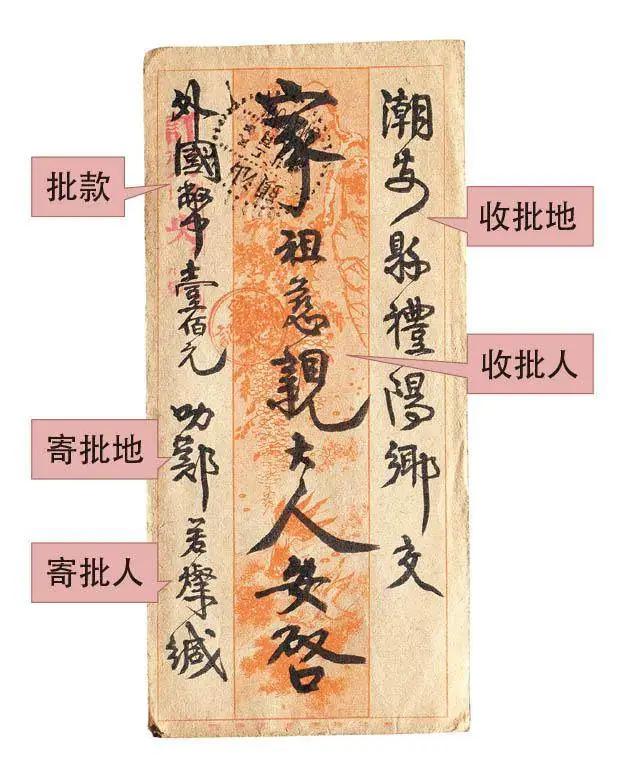

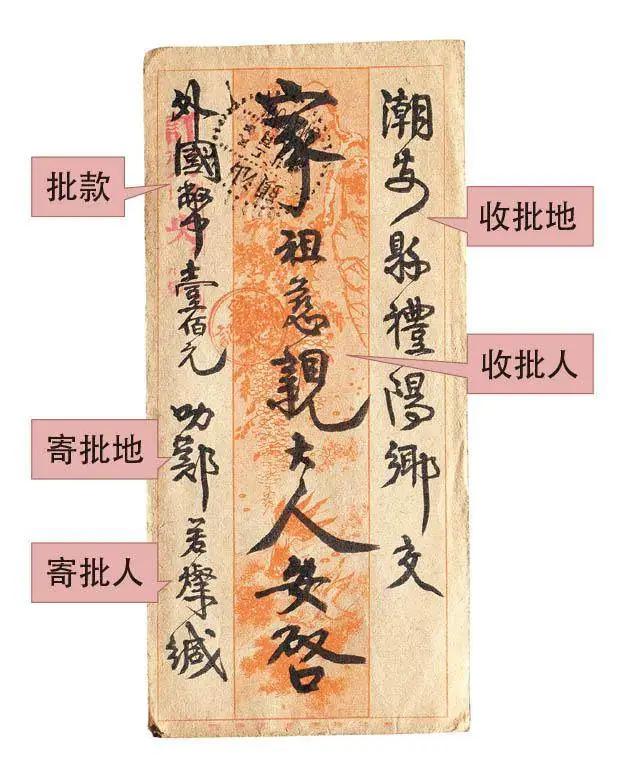

僑批,又稱「銀信」或「番批」,是華僑寄給國內親人的「帶錢書信」。它興起於19世紀中後期,尤其在廣東潮汕、江門五邑、梅州及福建廈漳泉和福州等僑鄉盛行。僑批兼具匯款與家書功能,語言多為漢字、也有英文夾雜,常附匯款單、照片等。它不僅是經濟支持的通道,更是跨洋維系親情的紐帶,也成為今日研究華僑史、鄉土文化的重要文獻。2013年,僑批被列入聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。

圖文素材:泉州網

58年十萬封:「最後一位僑批先生」走進流量時代

泉州最後的僑批先生,從「番客嬸」走進Z世代

在社交平台小紅書上,一位76歲老人的賬號悄然走紅。他不是美食達人,也非旅遊博主,而是一位堅持了58年、書寫超過十萬封僑批的「代書人」。

他叫姜明典,被譽為「泉州最後一位僑批先生」。

如今,姜明典帶着泛黃的信紙、破舊的詞典走進了網絡世界。短短一周,「代書老姜」便吸引了超4萬粉絲。他的故事,是泉州的故事,更是一代華僑與故土的情感縮影。

墨香入流量池,「代書老姜」上線了

在石獅市人民路聯誼商廈旁的一處停車場入口,每個早晨,無論陰晴,一張舊木桌總會準時「出攤」。桌上擺着一塊寫着「代寫僑批」的牌子,幾本破損的漢英詞典和一沓寫過的書信底稿——這就是姜明典的「辦公室」。

他靜靜坐在桌邊,繼續着幾十年來的日常:代寫、翻譯、傾聽、記錄。不同的是,現在他也開始在鏡頭前講述這些僑批背後的動人故事。

「我是幫人寫信的,不同的是,我寫的是僑批。」姜明典在自己的第一條小紅書視頻中介紹說。「批」在福建方言、潮州話和梅縣客家話中意為信件。這些僑批,曾經是無數客居南洋的「番客」與家鄉親人之間唯一的橋梁。

一封封家書,一步步腳印

1967年,年僅18歲的姜明典中斷學業,跟隨父親姜意濤踏入代書行業。那時他騎着自行車、背著背包,走村入戶為「番客嬸」代寫家書,從石獅出發,遠至晉江龍湖、英林,每個村輪一次常常需要一個月。

「他們等我,就像等一個親人。」他說。

20世紀八九十年代,雖通信方式漸多,姜明典的代書攤仍然紅火。許多客戶文化水平不高,面對遠隔重洋的親人,他們說不出心裏話,也寫不出想說的內容。於是姜明典成了他們的筆。他耐心聆聽,再一氣呵成寫下滿紙思念。

58年間,他代寫了十余萬封僑批,字裏行間串聯着五洲華僑的鄉愁與家國情。

網友尋人,「家書」喚醒時代記憶

姜明典在網絡上的走紅,始於一位名叫「波仔」的自媒體博主——本名陳勇波。2023年12月,他第一次見到姜明典,便被老人一生代書的經歷打動。今年3月,他將姜明典的故事製作成視頻上傳平台,標題是:《泉州最後一位僑批先生》。

視頻發布後引發巨大反響:42萬次瀏覽,3.1萬點贊,超過800條評論。評論區儼然變成一個「僑批記憶展」,網友熱烈討論、互動留言,有的講述家族故事,有的則提供線索幫助「尋找故人」。

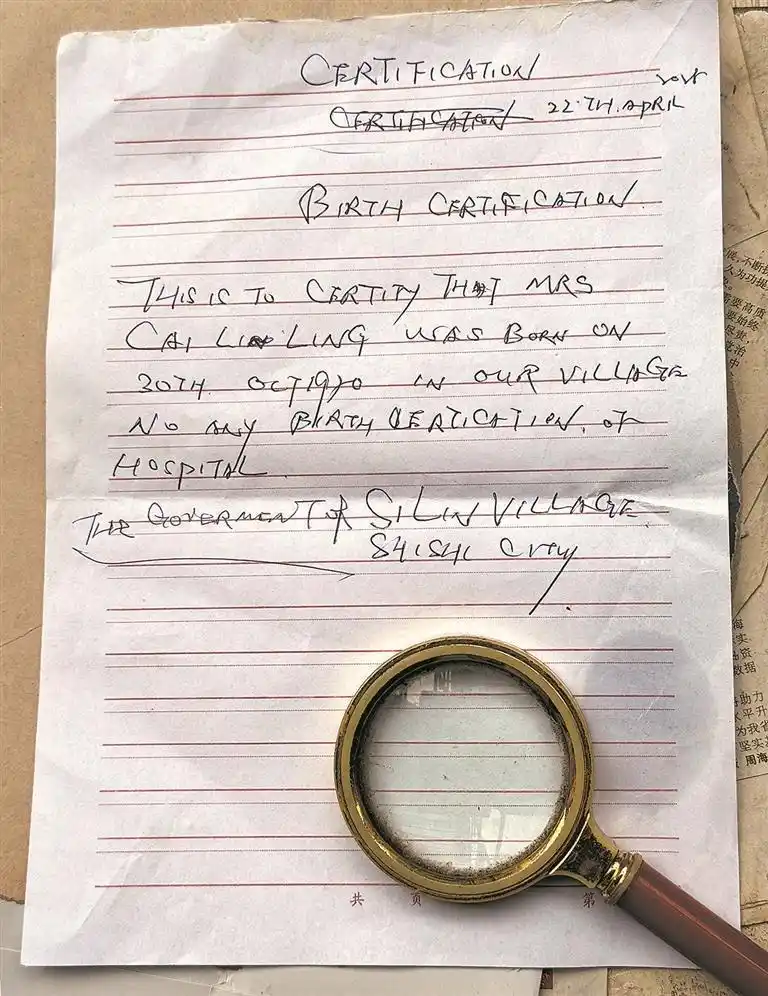

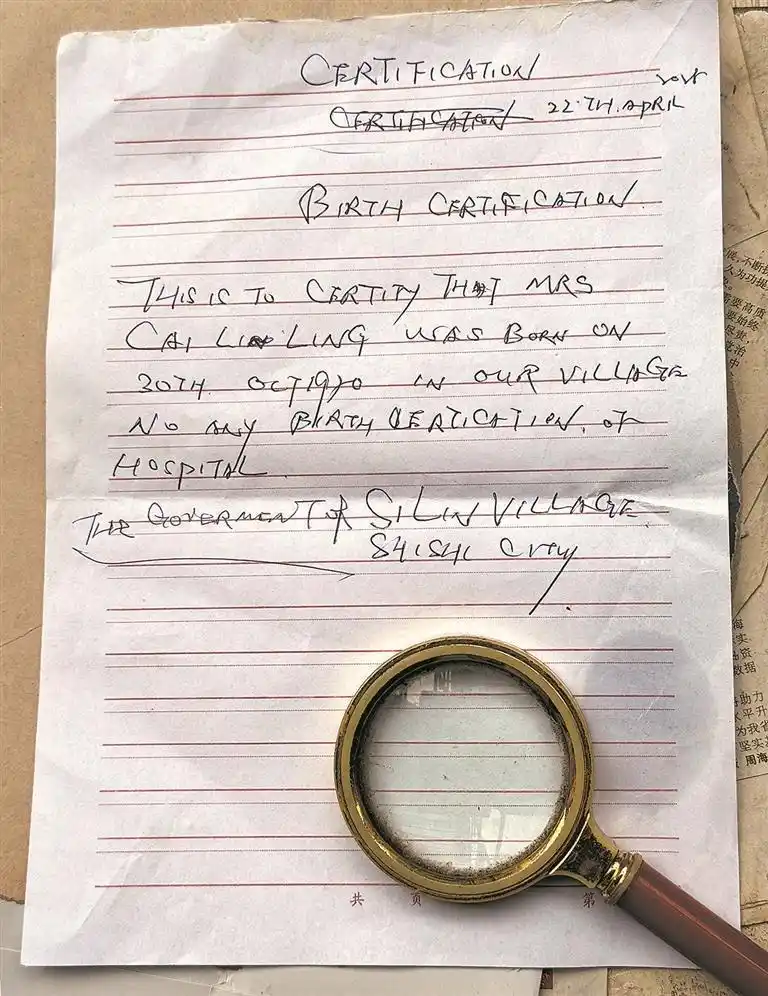

一段有關85歲老人蔡天助與母親的新馬僑批故事尤其引發關註。姜明典回憶,曾為蔡老伯代寫多封寄往新加坡的信件。1992年蔡母去世後,兩人便失去了聯系。

在陳勇波和網友的幫助下,蔡天助終於在33年後與姜明典再度重逢。「你還記得我嗎?」「記得,你是典阿!」兩人用閩南語打着招呼,仿佛一秒回到往昔。

蔡天助拿出珍藏至今的舊信,那是母親的回信,也是姜明典當年的筆跡。姜明典再次朗讀那封信,字字句句,把在場人拉回那個寫信比打電話更真摯的時代。

一封寫給自己的僑批

寫了一輩子信,姜明典從未給自己寫過一封。直到陳勇波提議:「不如給自己寫一封『僑批』吧。」

「恪守本分,忠孝仁義,知足常樂,永志不變……」他提筆寫下的人生信條,樸素、厚重,像他一生的寫照。他將這封信鄭重裝進信封,在收件人一欄寫下:姜明典。

這一次,信的發出者與收信人,是同一個人。是對過往的回望,也是對未來的叮囑。

雲端講信人,紙上僑批情

盡管時代變了、信件淡出了日常,但姜明典依舊每天九點準時出攤,一年365天只在大年初一與清明節休息。

「有人找我寫信,我就得在。」他說得篤定。

如今,他也開始在雲端繼續自己的「代書人生」——為年輕一代講述那些寫在信紙上的南洋舊事,讓更多人聽見,那些漂泊不歸的故事,那些筆墨之間的親情,那些在時光中打撈回來的熱淚。

【僑批小知識】

僑批,又稱「銀信」或「番批」,是華僑寄給國內親人的「帶錢書信」。它興起於19世紀中後期,尤其在廣東潮汕、江門五邑、梅州及福建廈漳泉和福州等僑鄉盛行。僑批兼具匯款與家書功能,語言多為漢字、也有英文夾雜,常附匯款單、照片等。它不僅是經濟支持的通道,更是跨洋維系親情的紐帶,也成為今日研究華僑史、鄉土文化的重要文獻。2013年,僑批被列入聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。

圖文素材:泉州網