《梅縣大觀》(1936年):民國舉步維艱的工商業

《梅縣大觀》(1936年):民國舉步維艱的工商業

在《梅縣大觀》之「緒論」中,談及「生產」時,語調是沈重的:

「……吾梅礦藏極富,有琯坑之鎢礦;而煤礦,大都為有煙煤,開采之處極多,如西坑,洋門,小乍,龍虎等處,其著者也,全用人力開采,已費時間,產額有限,成本已重,運輸又極困難,且年來受外煤打擊,銷路頓形阻滯,故各煤礦公司,僅能維持現狀,圖謀發展,只有俟諸異日耳。石灰為建築材料,又可供糞田之用,開窯燒灰,有田心,大坪,汾水等地,生意頗旺盛,自士敏石灰輸入後,建築家多改用士敏,石灰士敏雖有急性緩性之分,普通人,只求快捷便利,無暇深究,石灰商遭此打擊,營業不見起色……」

「言工業,只以縣屬農產品少,取材已感困乏,工業因而不見發達,機器業無論矣,手工業,如毛巾,肥皂,皮料,鞋業,織布,連年受機器業產物傾銷影響,營業頓形減色,紛紛倒閉。」

「言商業,則梅縣僻處嶺東一隅,內地生產能力不足,運輸又極困難」,又因戰亂,「生意亦為之減少」。

「三年前,因南洋匯價低跌,外匯驟增,產業高漲,當時幾有款無業可買之慨,置店業,僅可獲三數厘之利息,曾經繁榮一時,現已日就衰頹,加之南洋時勢不景,匯率減少,邇來梅縣商號紛紛收盤,已呈枯竭之象,為無可掩諱之事實,欲再繁榮,只有待諸來茲耳。」

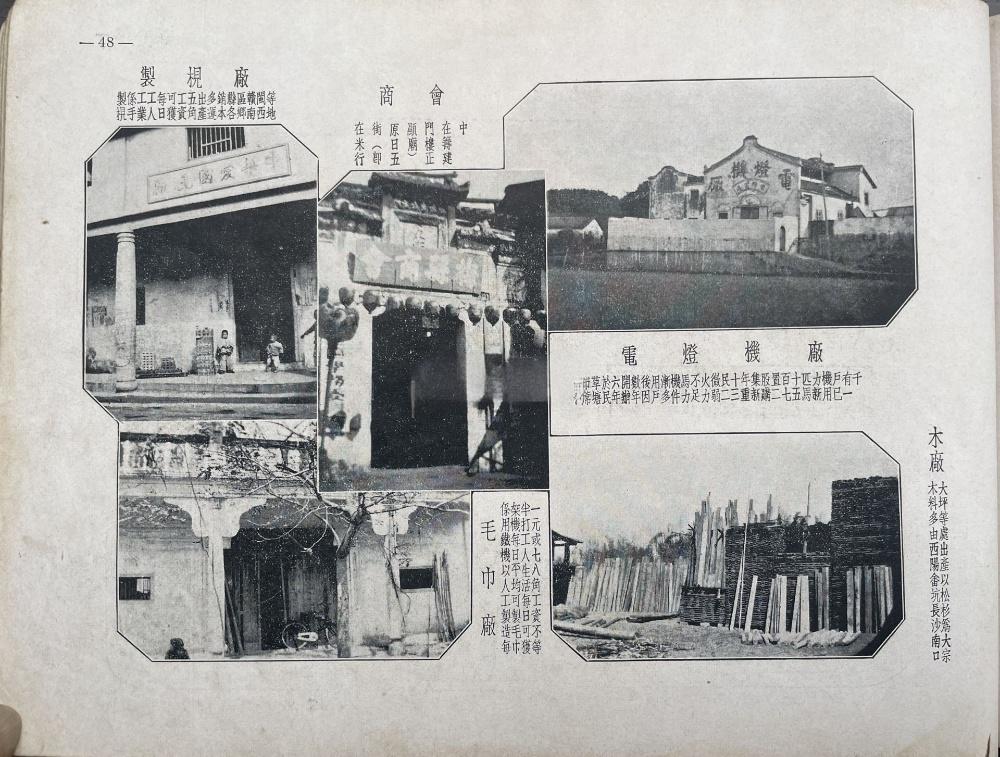

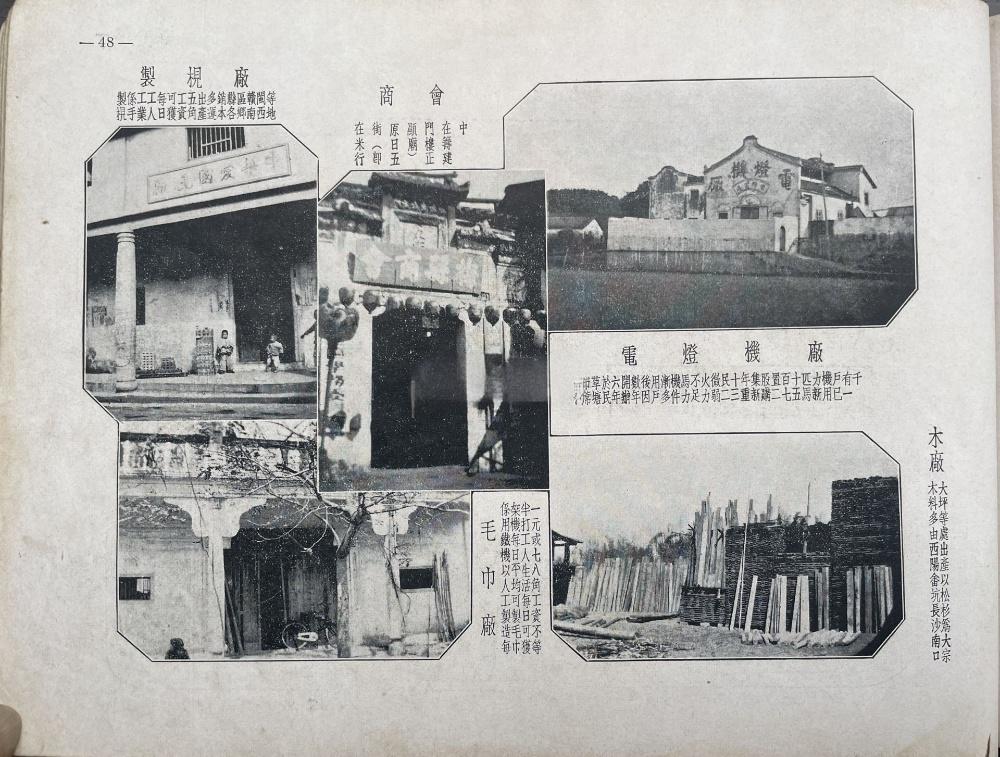

書中的「農工商」專欄,有一專頁刊登了商會和工廠共5幅照片(多為廠家門面):商會(在米行街<即原日五顯廟>,門樓正在籌建中)、製梘廠(製梘是手工業,工人每日可獲工資五角,出產多運銷本縣各區鄉、贛南、閩西等地)、毛巾廠(系用鐵機以人工製造,每架機每日平均可製毛巾半打,工人生活每日可獲一元或七八角工資不等)、電燈機廠(在下市席草塘,於民六年開辦,數年後因用戶漸多,機件馬力不足,火力微弱,民二十三年重集新股購置二百七十五匹馬力新機,用戶已有一千)、木廠(木料多由西陽、畬坑、長沙、南口、大坪等處出產,以松杉為大宗)。

王建生/供圖 采微/文字整理

《梅縣大觀》(1936年):民國舉步維艱的工商業

在《梅縣大觀》之「緒論」中,談及「生產」時,語調是沈重的:

「……吾梅礦藏極富,有琯坑之鎢礦;而煤礦,大都為有煙煤,開采之處極多,如西坑,洋門,小乍,龍虎等處,其著者也,全用人力開采,已費時間,產額有限,成本已重,運輸又極困難,且年來受外煤打擊,銷路頓形阻滯,故各煤礦公司,僅能維持現狀,圖謀發展,只有俟諸異日耳。石灰為建築材料,又可供糞田之用,開窯燒灰,有田心,大坪,汾水等地,生意頗旺盛,自士敏石灰輸入後,建築家多改用士敏,石灰士敏雖有急性緩性之分,普通人,只求快捷便利,無暇深究,石灰商遭此打擊,營業不見起色……」

「言工業,只以縣屬農產品少,取材已感困乏,工業因而不見發達,機器業無論矣,手工業,如毛巾,肥皂,皮料,鞋業,織布,連年受機器業產物傾銷影響,營業頓形減色,紛紛倒閉。」

「言商業,則梅縣僻處嶺東一隅,內地生產能力不足,運輸又極困難」,又因戰亂,「生意亦為之減少」。

「三年前,因南洋匯價低跌,外匯驟增,產業高漲,當時幾有款無業可買之慨,置店業,僅可獲三數厘之利息,曾經繁榮一時,現已日就衰頹,加之南洋時勢不景,匯率減少,邇來梅縣商號紛紛收盤,已呈枯竭之象,為無可掩諱之事實,欲再繁榮,只有待諸來茲耳。」

書中的「農工商」專欄,有一專頁刊登了商會和工廠共5幅照片(多為廠家門面):商會(在米行街<即原日五顯廟>,門樓正在籌建中)、製梘廠(製梘是手工業,工人每日可獲工資五角,出產多運銷本縣各區鄉、贛南、閩西等地)、毛巾廠(系用鐵機以人工製造,每架機每日平均可製毛巾半打,工人生活每日可獲一元或七八角工資不等)、電燈機廠(在下市席草塘,於民六年開辦,數年後因用戶漸多,機件馬力不足,火力微弱,民二十三年重集新股購置二百七十五匹馬力新機,用戶已有一千)、木廠(木料多由西陽、畬坑、長沙、南口、大坪等處出產,以松杉為大宗)。

王建生/供圖 采微/文字整理