荷蘭漢學家田海:我研究的不是民間信仰,是中國傳統社會

荷蘭漢學家田海:我研究的不是民間信仰,是中國傳統社會

田海(Barend J. ter Haar),畢業於荷蘭萊頓大學,師從著名漢學家許理和教授,歷任德國海德堡大學、荷蘭萊頓大學、英國牛津大學、德國漢堡大學中國學教授,以跨學科視角融合宗教學、民俗學與社會學方法,主要從事中國傳統宗教文化、民間信仰及社會歷史研究,代表作有《中國歷史上的白蓮教》《講故事:中國歷史上的巫術與替罪》《關羽:由凡入神的歷史與想象》《天地會的儀式與神話》等。除母語荷蘭文之外,田海教授精通英文、德文、法文、中文、日文等語言,長期擔任國際學術期刊《通報》編輯,致力於積極推動中外漢學研究交流。

田海(Barend J. ter Haar)

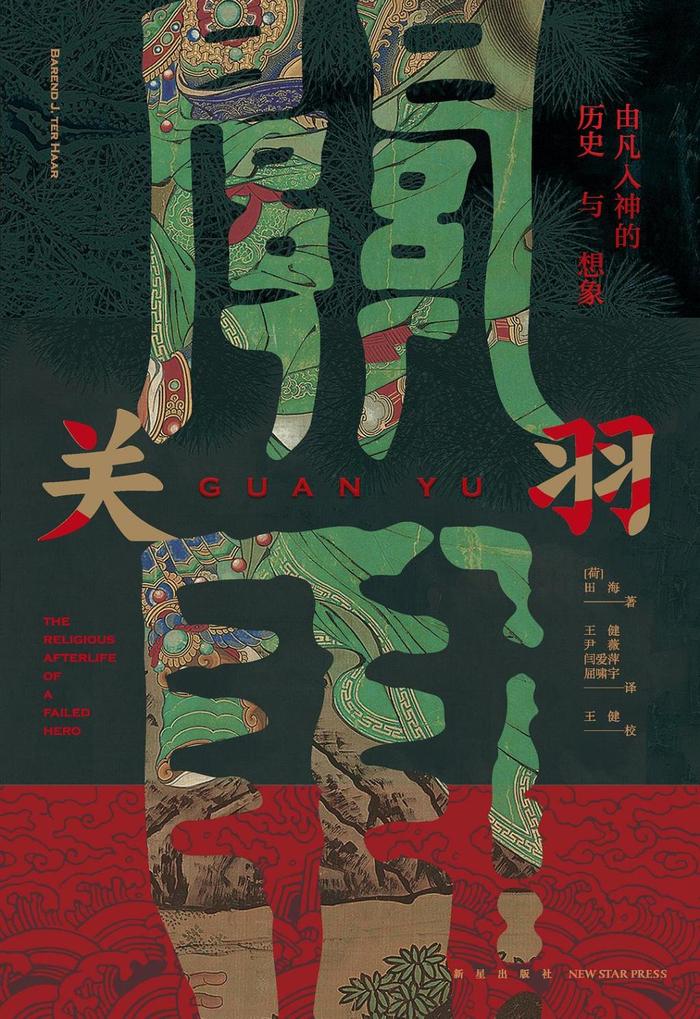

本文整理自田海教授近日在上海師範大學的學術報告《視野、方法與實踐——近世中國民間信仰研究的跨域對話》。應上海師範大學人文學院中國史學科和歷史系聯合邀請,田海教授結合自己的研究和經驗,圍繞中國民間信仰研究從詞匯、視野、史料、方法、實踐五個方面提出了自己的見解。本次報告是上海師範大學歷史系「海外名師交流工作坊」系列之一,由歷史系主任徐茂明教授主持,歷史系教授周育民、陳大為,副教授張洪彬,講師董聖蘭、張寶寶,中文系主任王宏超教授、施曄教授,上海社科院世界中國學研究所副所長、研究員王健,以及上海師大、復旦大學等滬上高校研究生數十人出席講座。

以下是田海教授的發言。

其實「民間信仰」是我特別不喜歡的詞匯,我今天就要從這個詞匯展開講述。這個詞可能包含一些政治性的內容,我主要是講學術性的方面。今天的題目《視野、方法與實踐——近世中國民間信仰研究的跨域對話》,是徐老師給我的。我覺得比較合適,就按照這個題目說說簡單看法。

詞匯

首先,我很不喜歡「民間」這個詞,因為我們不能解答誰是「民間」。如果不能定義誰是「民間」,那這個詞就不是很有用。所謂「民間」信仰、「民間」文化等等,社會中任何一個人都可以參與進來,那「民間」這個詞就沒有分析力量。沒有分析力量的詞匯,不是好的學術詞匯。舉個例子,我曾經做過天地會的研究,成果也已譯成中文出版。我們很容易判斷天地會中的人是「民間」,他們肯定不是社會精英。但是他們能寫字,留下很多文獻,肯定也不是一般意義上的農民。農民可能會簽名,但除了簽名和一些簡單計算之外,他們掌握不了那麽多漢字。那些把他們的意願寫成書、寫成文本的人,有一定的識字率,算不上一般的「民間」。我覺得「民間」這個詞的分析力量不大。

誰是「民間」?是否存在不屬於「民間」的「精英」?所謂「精英」,其實也是一個有問題的詞。我認為精英應該包括社會精英和教育精英,教育精英是指參加過科舉製度的人,而社會精英是指有錢人。「精英」不是鐵板一塊,他們也有不一樣的看法、教育經歷、信仰等等。我們不能把「精英」和「民間」的分離當做研究前提,必須要具體考察一個「精英」實際上是不是真的不參加所謂「民間」的東西。城隍廟是一個好的例子。祭拜城隍的人,既有「精英」,又有「民間」。當然,關公廟也是這樣。事實上,一個精英家庭中,處於領導地位的男人可能不參加,但是他的妻子、孩子,仆人等等可能參加。具體情況非常復雜,所以我們不要把精英與民間的分離作為研究前提,而是要具體研究這個問題。

所謂「民間」信仰實際上也有精英參加,甚至皇帝或曾國藩等朝廷要員也會參與進來。如果我們不能真正定義哪些是「精英」,哪些是「民間」,「民間」裏面還包括哪些內容,那「民間」這個詞就不具備學術意義上的分析力。所以我不認為自己在研究「民間信仰」,也禁止我的學生特別是博士生使用這個詞。我知道在中國大陸學界這個詞很常用,但我想說的是如果不能定義、限定使用範圍,就不能輕易使用它。

西方同樣存在類似問題。在西方學界,細分為宗教、社會、歷史。研究明清社會的專家完全忽視宗教,不論是精英的教條性的佛教、新興宗教或者秘密結社等等。他們不了解宗教和歷史的關係,其實也不可能完全了解當時的社會。宗教、社會、歷史是不能分開的。所有社會團體都以祭祀與崇拜為中心,不存在沒有崇拜的社會團體。細至家庭,也會崇拜祖先,祖先之外,甚至還有其他信仰,比如江南地區拜五通神,山東、河南、河北、東北地區拜五大家仙 (狐仙、黃仙、白仙、柳仙和灰仙之類)等。要了解某個社會組織,就要了解他們的信仰,二者不能分開。

上世紀八十年代我在日本留學,目的就是要了解中國傳統社會的組織。當時大陸的學術研究主要是收集史料,不以分析見長。日本人早在1930年代的民國時期就在中國做田野調查,主要是為了解中國傳統社會的組織。那些田野調查是為日本侵略和殖民統治而服務的,他們調查得很認真,還用日語發表了諸多著作和文章。我讀過很多這類田野調查,逐漸了解到那些宗教性社會團體,意識到要了解傳統社會,就要先了解宗教。所以我研究的不是民間信仰,而是中國傳統社會。

認識到宗教與社會的關聯,我們就可以利用更多史料去了解地方社會。以關公為例,關公保護某個地方,我們就需要了解這個地方有什麽自我意識。所謂自我意識並不抽象,就是他們是否一起拜某一個神。上世紀八十年代,我對宗教與社會的聯系開始感興趣。不過直到現在,一般的西方學者仍然是分開研究。比如研究宗教,就只研究一些精英的和尚,一些精英道士或哲學家,忽視包括精英在內的地方社會的大多數人。回到剛才講到的關公,他保護一個地方,是因為當地人把他當做神,能保護他們遠離疾病、收成更好、免受賊人侵擾。再如明朝一個名聲好的永樂帝,一個名聲不好的嘉靖帝,他們都利用神力對付蒙古人。明朝人把蒙古人當做鬼,後來也把荷蘭人當做鬼。當時人認為外國人都是鬼,同理就可以用驅鬼的方式驅逐他們。神既可以保護又可以攻擊,可以對付人,也可以對付鬼。只有了解這些,才能了解一個地方社會。我的研究目的是了解中國傳統社會,不是研究「民間」。

另一個是識字率。具體考察中國識字率的史料不多,且識字率本身也有很多問題。有人備考科舉,必然認識很多漢字,但不見得具備良好的利用漢字的能力。比如,熟記《論語》,其實對具體社會生活沒有什麽用,書裏都是日常生活中很少用到的詞匯。同理,《孟子》的具體用處也不大,當時人也不能利用書中的詞匯去做會計。識字率不只是看掌握多少漢字,也要看掌握什麽漢字。中國漢字與西方字母不同,導致兩者教育方式差別很大。在西方,聖經用的字母和做會計用的字母一樣,都是二十六個字母。當你在一個環境掌握如何利用那些字母後,就可以很輕松地去做經濟、社會、宗教、文學等其他方面的事。漢字則不同,每一個行業都要先學一些漢字,不用就會遺忘。我們很少關註到,中國傳統教育中,通過《千字文》《三字經》《百家姓》等等學到的漢字,能幫助人們做什麽。識字率是一個很大的難題,我認為還有很多題目要做。

視野

西方人能了解中國歷史嗎?當然不了解。其實你們中國人也不見得了解。因為歷史是過去,對於過去,我們都是陌生人。五十年代的中國,對今天中國人來說完全就是另一個世界。研究中國,西方人有西方人的問題,中國人也有中國人的問題。你們可以批評我語言能力有限,但從本質上我們都一樣,對過去都是陌生人。西方人研究中國有一個好處,就是必須要先做翻譯,而且可以大方承認不懂中國歷史,沒有人會覺得意外。中國人就很難做到這樣,普遍覺得:「這是我們的歷史,我都懂。」要做一名好的歷史學家,應該去看看能不能了解自己的父母。我也是到現在才開始了解。我有孩子,對我想去了解父母是一個很大的幫助。我父親已去世,母親88歲,還很獨立,什麽事都是自己做,現在開始告訴我一些她的看法與近代史經驗。我很遺憾,長那麽大,直到現在才開始傾聽她的看法。我們如果運氣好,活得時間足夠長,經驗豐富且有意識地去了解,就會更好了解過去。西方人研究中國的優點,就是很容易承認不懂,會去詢問、找資料等等。我們沒有優越感,但「偏見」非常多,我本人的「偏見」更多。我個人直到現在都保留一些「偏見」,但我盡可能有意識地對付我的「偏見」。這就是學術——對付自己的「偏見」,對付史料存在的問題等等。

我的祖先是宗教難民,在500年前的宗教革命時受到壓迫,從法國的南部逃至荷蘭。我有宗教難民的家族背景,所以對荷蘭和法國的歷史感興趣,後來也把這個興趣遷移至中國,開始研究白蓮教、天地會等。做研究,除老師告訴要做什麽之外,其實很多興趣點與本人自身的歷史背景很有關系。

另外,你們可能聽不出來,我的荷蘭語口音在荷蘭屬於社會精英階層,在國內我不可能去研究鄉村或者工人。因為他們一聽,就(錯誤地!)認為我這樣人不會對他們的東西感興趣,而且我確實不喜歡他們的有的東西。不過,我研究中國傳統社會的下層百姓就不會受到我口音問題的幹擾。天地會可以說屬於社會下層,雖有文字,但在經濟上大多數都是窮苦人。田野調查時,我雖有荷蘭口音,但對於中國人來就只是外國人的口音,他們聽不出我口音屬於哪個社會階層。現在,我跟地方社會的人溝通更順暢,比40年前我留學時更容易,因為普通話的普及讓他們更能聽懂我說的話。當然,有時候他們刻意不想讓我聽懂的內容,還是會選擇講方言。

經濟落後不代表沒有文化。任何社會都有文化,只是你可能不承認那個文化的價值。經濟落後地區,傳統文化可能保存得更完整。我研究中國傳統社會,更喜歡去一些稍顯偏僻的地方,比如山西山區。目前我在山西做特聘教授,目的就是去偏僻的地方了解中國歷史。在上海見到外國人都無所謂,但在山西他們見到我是一個外國人會特別感興趣,我就用漢語逗他們說:「外國人在哪裏?我沒看到什麽外國人。」這樣調侃的聊天方式,會拉近我們之間的溝通距離。我認為溝通很關鍵,如果歷史學家不敢跟研究對象溝通,就不是一位好的歷史學家。這是身為外國人的優勢,不是我個人的優點。盡管我有偏見、有家庭背景,甚至有口音,但荷蘭語口音在中國完全沒有影響,他們依舊歡迎我,樂於幫我了解當地。

史料

翻譯中文史料,西方人有很大困難,日本人也有。不過,日本人翻譯中文歷史悠久,還有很多同樣的詞匯。中文對於日本人,就相當於西方人的拉丁話。西方人研究中世紀,好處就是懂拉丁話。比如,我作為荷蘭人從12歲開始學拉丁文,意大利人可能更早。日本人在中文史料翻譯上的困難比西方人小,但是他們也必須先要翻譯,不能直接研究。閱讀史料,發現不懂的地方,是解決問題的關鍵。我發現很多中國學者投機取巧,隨性抄錄的史料,他們自己都不見得能看懂。但我作為讀者必須要看懂,還要翻譯,只能強迫自己去了解。當然我也會出錯。讀者閱讀我著作的譯本,首先遇到的問題就是不完全看懂我的分析,因為譯本一般要復原我的文言引證,結果不知道我們怎麽理解某部分史料。不過,翻譯也有好處,就是中國人可以快速了解著作大致內容。

西方的一些史料,中國人可能看不懂,即便能看懂也很難用。我的長處是擅長多門語言。小時候,我的父母認為我喜歡學語言,為我選擇上一個有拉丁語、古典希臘語、法語、德語、英語、荷蘭語的學校。上大學後,我學習中文、日文,還學過越南語,甚至還想學習滿語,後因條件不許,只能作罷。拉丁語非常有意思,有些西方史料起初是用拉丁語寫的,後來譯成法語、葡萄牙語、西班牙語、英語等。我舉個例子,我的老師有兩個研究方向,一是佛教,一是耶穌會。明末耶穌會在中國非常厲害。課堂上,我見過明末耶穌會的信件,發現衙門的重要支持人進士李之藻在杭州西湖旁邊有幢別墅,他甚至還和地方社會上的人特別是漁民去競爭、動手、爭吵,內容非常難得。中國的文獻斷不會記錄這些內容,但就存在那些信裏。另一個例子,關於1616年中國禁毀耶穌會的一個文集——《南宮署牘》,藏在日本東京的很難進去的尊經閣圖書館。後來我在日本教授的幫助下,得到了影印資料,其中有份史料是一個詳細清單,仔細描繪了教堂裏邊的東西,非常細致。

西方人的長處是比較容易看到這些史料,提議中國學者也應該去關註它們,有一些史料就是中文寫的。例如,清初順治時期有一本「醒迷篇」(復印本:耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻,台北,2002) 介紹很多當時的中國宗教文化。一般情況下,凡遇到朝廷禁教也會產生很多史料。我們利用它會了解通常被禁止的東西,像天地會、秘密結社等,比一般社會了解得更好!1980年代初,許理和教授教我們的時候,相當一批耶穌會方面的史料還沒出版,只能前往巴黎、梵蒂岡等地的藏書機構才能看到,現在一般都有影印本。一般西方學者和中國學者不在意這些史料,覺得都是有關天主教的史料。實際上,這裏邊還包括很多不屬於天主教的東西,當時一些傳教士通常也是按照中國文化習慣來做事的。

傳教士方面的檔案,特別是有關19世紀、20世紀的史料,非常有意思,主要收藏於倫敦、巴黎、羅馬、巴塞爾等地,有很多我們到現在還沒有很好利用過的史料。例如,研究客家的學者,必須要去巴塞爾。創立於巴塞爾的基督教傳教會巴色會進入中國的時間較晚,只能去中國比較偏僻的地方。這些巴塞爾傳教士來到廣東梅縣客家生活的地方,用德語記錄下來的田野調查報告描寫得很仔細,但很少有人註意到這批史料。西方學者利用這批史料,也主要是看自己需要的那一部分。

另一方面,我們不常用的社會史史料是寶卷。我目前在研究產生寶卷的一個宗教團體(北方的弘陽教),不是研究寶卷本身,只是利用它去了解他們一些領導的生活。我閱讀寶卷非常困難,因為他們寫得很糟糕。不過,寫得很糟糕,恰好表明這些寶卷是識字率不高的人寫的,是很有意思的現象。他們所寫的內容,包括他們為什麽要參加這個團體,需要什麽樣的佛教,需要什麽樣的宗教等。他們描寫得很清楚,有時候還會涉及他們個人的日常生活情況。寶卷、善書、扶乩等等這類文獻都有意思,想要了解所謂「民間」,必須更多地利用這類史料。而且正是因為寫的很糟糕,所以這種史料也會幫助我們了解識字的社會史。

方法

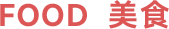

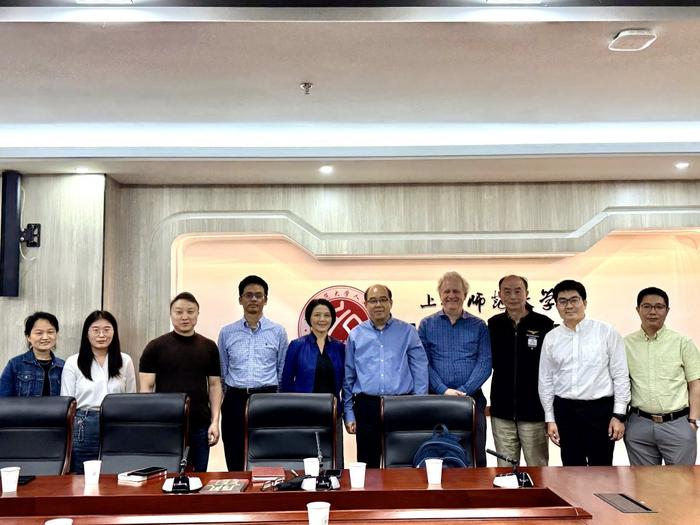

《關羽:由凡入神的歷史與想象》的優點在於方法可能比較新。一是地圖史料。中國很早就有史料,但具體統計數字很不可靠。因為這些數字多與賦稅相關,人都不願意納稅,盡可能想辦法避稅。中國很多地方有賦稅史料,卻很難代表當地真實的經濟情況。對於信仰來講,很多地方文獻中的廟宇統計都有缺失。我早年發表過一篇文章,發現中國每一個縣基本上都有幾百個廟,幾乎每一個廟都有組織。明清時期廟裏就有「社」,很可能也有「會」,有的社還很大。社就是指社會團體,範圍包括一個村的一部分、一個村、幾個村等,不一而足。我們不知道為什麽某個村屬於一個社,還是兩個社,實際上這個問題非常有意思。盡管很難統計,我們還是可以畫出簡單的分布地圖,然後從地圖中分析哪個地方有什麽現象。我們可以分析廟的組織哪裏發展得早?哪裏發展得晚?還可以分析某一個崇拜的分布。我們就會發現很多分布與語言有關系。 天地會有一個現象,即不講同一個方言的人不會合作。19世紀末,廣州香山人孫中山要找一些講潮州話的天地會教徒,但是說潮州話的天地會壓根不肯跟他合作。廣州與潮州兩個地方的文化有很大區別。如果把這些現象放在地圖上,很容易發現某一個所謂的宗教現象或信仰現象是按方言去分布的。

《關羽:由凡入神的歷史與想象》

時間變遷也很重要。關公崇拜的擴散大概和地方文化有關系,可以按照方言去分析,還有一個時間變遷過程。元朝的關公崇拜遠比北宋時期更多,我真的沒想到,也不能詳細解釋其中的原因。我也研究過山西南邊的唐王信仰,也是開始於宋朝。早在唐朝已有唐王的神話故事,為什麽唐王信仰到宋朝才開始,是一個很有意思的問題。我長期學中國宗教史,就想要了解人的崇拜為什麽大都到宋朝才真正普及?當然,也有一些更早的人崇拜,但一般集中於大城市如南京等,很少有例外。到宋朝時期,中國信仰的普及範圍大為擴張。崇拜有地理的分布,也有時間的發展過程,要綜合分析才有可能做好,而且不要按照朝代分析,因為朝代和民間信仰的直接關系不是很大。

我很喜歡統計。不過中國傳統史料統計起來比較麻煩,需要擁有更高的統計技巧。但是我覺得統計還是可以做的,比如我統計平均每年關公崇拜增加的數量,只要統計數據足夠支撐,就能夠作比較。像關公、唐王、媽祖、女媧、五顯大帝等信仰的傳播,都可以做統計。如果發現他們的擴張規律都有不一樣的地方,那就很有意思。每份史料有不同的差別、偏見或問題,如果能綜合研究,就可以用一份史料彌補另一份史料的缺點或偏見。

實踐

關於實踐,我有兩個解答。對我來講,我比較喜歡看人類學方面的著作,像有關非洲、拉丁美洲的人類學調查等等。盡管中西方都存在所謂的黑人(英語已經不能用這個詞匯)偏見,但如果去了解非洲的社會,也會幫助我們來理解中國傳統社會。我提倡我的學生看人類學的報告,這會豐富我們的分析能力和分析力量。另外,我反對使用「落後」這個概念。沒有任何一個社會團體是沒有素質、沒有文化的,所有人都有自己文化。我可能不喜歡下層勞動者的文化,像唱歌、吃飯的方式等等,但是不能說他們沒有文化。他們有他們自己的文化。我的文化也不見得比他們的高(我知道很多社會有一樣的看法,但是我不同意)。落後、沒有素質、沒有文化等等,都是誤解。我們需要去做傳統農業的田野調查。法國歷史學家馬克·布洛赫說,研究中世紀就要去鄉下,去看他們怎麽做。歷史學家研究某個地方,不了解它的農業是不可以的。我不懂大米,也不懂小米,因為荷蘭沒有小米。不過我懂土豆,也懂水利,因為荷蘭有很多河流,愛吃土豆。研究某一個地方,就要研究這個地方的自然環境、農業、商業經營等。看人類學成果的目的之一,就是提高我們的想象力。這很重要,歷史學家需要想象力。每個人都不可能掌握所有的知識,總是需要想象力來補充。

另外一個實踐的方面就是做研究的實踐。 基本上我就不用很客氣。在日本留學的時候這個就產生了問題。 我舉個例子,一個很好聽的日語詞匯「遠慮(enryō)」,意思是顧慮。這個就影響他們的學術交流、社會溝通,也會影響我們留學生跟日本的溝通。 學語言就是經常說錯,了解新的文化也是經常不禮貌。幸虧我不存在這樣的顧慮,不怕跟人溝通,也不怕誤解別人。對我來講,實踐就是怎麽處理研究。我最大的困難是想法太多,是怎麽把這些想法寫成文章、寫成書。我會寫純學術的東西,但不太會迎合寫別人喜歡看的東西。使用漢語,還需要把文言文史料先譯成白話文,這又是另一個挑戰。今天就不講。

講座現場嘉賓合影

(本文由上海師範大學歷史系碩士研究生荊夢瑩、都正麗整理,董聖蘭老師修改,田海教授審定。)

荷蘭漢學家田海:我研究的不是民間信仰,是中國傳統社會

田海(Barend J. ter Haar),畢業於荷蘭萊頓大學,師從著名漢學家許理和教授,歷任德國海德堡大學、荷蘭萊頓大學、英國牛津大學、德國漢堡大學中國學教授,以跨學科視角融合宗教學、民俗學與社會學方法,主要從事中國傳統宗教文化、民間信仰及社會歷史研究,代表作有《中國歷史上的白蓮教》《講故事:中國歷史上的巫術與替罪》《關羽:由凡入神的歷史與想象》《天地會的儀式與神話》等。除母語荷蘭文之外,田海教授精通英文、德文、法文、中文、日文等語言,長期擔任國際學術期刊《通報》編輯,致力於積極推動中外漢學研究交流。

田海(Barend J. ter Haar)

本文整理自田海教授近日在上海師範大學的學術報告《視野、方法與實踐——近世中國民間信仰研究的跨域對話》。應上海師範大學人文學院中國史學科和歷史系聯合邀請,田海教授結合自己的研究和經驗,圍繞中國民間信仰研究從詞匯、視野、史料、方法、實踐五個方面提出了自己的見解。本次報告是上海師範大學歷史系「海外名師交流工作坊」系列之一,由歷史系主任徐茂明教授主持,歷史系教授周育民、陳大為,副教授張洪彬,講師董聖蘭、張寶寶,中文系主任王宏超教授、施曄教授,上海社科院世界中國學研究所副所長、研究員王健,以及上海師大、復旦大學等滬上高校研究生數十人出席講座。

以下是田海教授的發言。

其實「民間信仰」是我特別不喜歡的詞匯,我今天就要從這個詞匯展開講述。這個詞可能包含一些政治性的內容,我主要是講學術性的方面。今天的題目《視野、方法與實踐——近世中國民間信仰研究的跨域對話》,是徐老師給我的。我覺得比較合適,就按照這個題目說說簡單看法。

詞匯

首先,我很不喜歡「民間」這個詞,因為我們不能解答誰是「民間」。如果不能定義誰是「民間」,那這個詞就不是很有用。所謂「民間」信仰、「民間」文化等等,社會中任何一個人都可以參與進來,那「民間」這個詞就沒有分析力量。沒有分析力量的詞匯,不是好的學術詞匯。舉個例子,我曾經做過天地會的研究,成果也已譯成中文出版。我們很容易判斷天地會中的人是「民間」,他們肯定不是社會精英。但是他們能寫字,留下很多文獻,肯定也不是一般意義上的農民。農民可能會簽名,但除了簽名和一些簡單計算之外,他們掌握不了那麽多漢字。那些把他們的意願寫成書、寫成文本的人,有一定的識字率,算不上一般的「民間」。我覺得「民間」這個詞的分析力量不大。

誰是「民間」?是否存在不屬於「民間」的「精英」?所謂「精英」,其實也是一個有問題的詞。我認為精英應該包括社會精英和教育精英,教育精英是指參加過科舉製度的人,而社會精英是指有錢人。「精英」不是鐵板一塊,他們也有不一樣的看法、教育經歷、信仰等等。我們不能把「精英」和「民間」的分離當做研究前提,必須要具體考察一個「精英」實際上是不是真的不參加所謂「民間」的東西。城隍廟是一個好的例子。祭拜城隍的人,既有「精英」,又有「民間」。當然,關公廟也是這樣。事實上,一個精英家庭中,處於領導地位的男人可能不參加,但是他的妻子、孩子,仆人等等可能參加。具體情況非常復雜,所以我們不要把精英與民間的分離作為研究前提,而是要具體研究這個問題。

所謂「民間」信仰實際上也有精英參加,甚至皇帝或曾國藩等朝廷要員也會參與進來。如果我們不能真正定義哪些是「精英」,哪些是「民間」,「民間」裏面還包括哪些內容,那「民間」這個詞就不具備學術意義上的分析力。所以我不認為自己在研究「民間信仰」,也禁止我的學生特別是博士生使用這個詞。我知道在中國大陸學界這個詞很常用,但我想說的是如果不能定義、限定使用範圍,就不能輕易使用它。

西方同樣存在類似問題。在西方學界,細分為宗教、社會、歷史。研究明清社會的專家完全忽視宗教,不論是精英的教條性的佛教、新興宗教或者秘密結社等等。他們不了解宗教和歷史的關係,其實也不可能完全了解當時的社會。宗教、社會、歷史是不能分開的。所有社會團體都以祭祀與崇拜為中心,不存在沒有崇拜的社會團體。細至家庭,也會崇拜祖先,祖先之外,甚至還有其他信仰,比如江南地區拜五通神,山東、河南、河北、東北地區拜五大家仙 (狐仙、黃仙、白仙、柳仙和灰仙之類)等。要了解某個社會組織,就要了解他們的信仰,二者不能分開。

上世紀八十年代我在日本留學,目的就是要了解中國傳統社會的組織。當時大陸的學術研究主要是收集史料,不以分析見長。日本人早在1930年代的民國時期就在中國做田野調查,主要是為了解中國傳統社會的組織。那些田野調查是為日本侵略和殖民統治而服務的,他們調查得很認真,還用日語發表了諸多著作和文章。我讀過很多這類田野調查,逐漸了解到那些宗教性社會團體,意識到要了解傳統社會,就要先了解宗教。所以我研究的不是民間信仰,而是中國傳統社會。

認識到宗教與社會的關聯,我們就可以利用更多史料去了解地方社會。以關公為例,關公保護某個地方,我們就需要了解這個地方有什麽自我意識。所謂自我意識並不抽象,就是他們是否一起拜某一個神。上世紀八十年代,我對宗教與社會的聯系開始感興趣。不過直到現在,一般的西方學者仍然是分開研究。比如研究宗教,就只研究一些精英的和尚,一些精英道士或哲學家,忽視包括精英在內的地方社會的大多數人。回到剛才講到的關公,他保護一個地方,是因為當地人把他當做神,能保護他們遠離疾病、收成更好、免受賊人侵擾。再如明朝一個名聲好的永樂帝,一個名聲不好的嘉靖帝,他們都利用神力對付蒙古人。明朝人把蒙古人當做鬼,後來也把荷蘭人當做鬼。當時人認為外國人都是鬼,同理就可以用驅鬼的方式驅逐他們。神既可以保護又可以攻擊,可以對付人,也可以對付鬼。只有了解這些,才能了解一個地方社會。我的研究目的是了解中國傳統社會,不是研究「民間」。

另一個是識字率。具體考察中國識字率的史料不多,且識字率本身也有很多問題。有人備考科舉,必然認識很多漢字,但不見得具備良好的利用漢字的能力。比如,熟記《論語》,其實對具體社會生活沒有什麽用,書裏都是日常生活中很少用到的詞匯。同理,《孟子》的具體用處也不大,當時人也不能利用書中的詞匯去做會計。識字率不只是看掌握多少漢字,也要看掌握什麽漢字。中國漢字與西方字母不同,導致兩者教育方式差別很大。在西方,聖經用的字母和做會計用的字母一樣,都是二十六個字母。當你在一個環境掌握如何利用那些字母後,就可以很輕松地去做經濟、社會、宗教、文學等其他方面的事。漢字則不同,每一個行業都要先學一些漢字,不用就會遺忘。我們很少關註到,中國傳統教育中,通過《千字文》《三字經》《百家姓》等等學到的漢字,能幫助人們做什麽。識字率是一個很大的難題,我認為還有很多題目要做。

視野

西方人能了解中國歷史嗎?當然不了解。其實你們中國人也不見得了解。因為歷史是過去,對於過去,我們都是陌生人。五十年代的中國,對今天中國人來說完全就是另一個世界。研究中國,西方人有西方人的問題,中國人也有中國人的問題。你們可以批評我語言能力有限,但從本質上我們都一樣,對過去都是陌生人。西方人研究中國有一個好處,就是必須要先做翻譯,而且可以大方承認不懂中國歷史,沒有人會覺得意外。中國人就很難做到這樣,普遍覺得:「這是我們的歷史,我都懂。」要做一名好的歷史學家,應該去看看能不能了解自己的父母。我也是到現在才開始了解。我有孩子,對我想去了解父母是一個很大的幫助。我父親已去世,母親88歲,還很獨立,什麽事都是自己做,現在開始告訴我一些她的看法與近代史經驗。我很遺憾,長那麽大,直到現在才開始傾聽她的看法。我們如果運氣好,活得時間足夠長,經驗豐富且有意識地去了解,就會更好了解過去。西方人研究中國的優點,就是很容易承認不懂,會去詢問、找資料等等。我們沒有優越感,但「偏見」非常多,我本人的「偏見」更多。我個人直到現在都保留一些「偏見」,但我盡可能有意識地對付我的「偏見」。這就是學術——對付自己的「偏見」,對付史料存在的問題等等。

我的祖先是宗教難民,在500年前的宗教革命時受到壓迫,從法國的南部逃至荷蘭。我有宗教難民的家族背景,所以對荷蘭和法國的歷史感興趣,後來也把這個興趣遷移至中國,開始研究白蓮教、天地會等。做研究,除老師告訴要做什麽之外,其實很多興趣點與本人自身的歷史背景很有關系。

另外,你們可能聽不出來,我的荷蘭語口音在荷蘭屬於社會精英階層,在國內我不可能去研究鄉村或者工人。因為他們一聽,就(錯誤地!)認為我這樣人不會對他們的東西感興趣,而且我確實不喜歡他們的有的東西。不過,我研究中國傳統社會的下層百姓就不會受到我口音問題的幹擾。天地會可以說屬於社會下層,雖有文字,但在經濟上大多數都是窮苦人。田野調查時,我雖有荷蘭口音,但對於中國人來就只是外國人的口音,他們聽不出我口音屬於哪個社會階層。現在,我跟地方社會的人溝通更順暢,比40年前我留學時更容易,因為普通話的普及讓他們更能聽懂我說的話。當然,有時候他們刻意不想讓我聽懂的內容,還是會選擇講方言。

經濟落後不代表沒有文化。任何社會都有文化,只是你可能不承認那個文化的價值。經濟落後地區,傳統文化可能保存得更完整。我研究中國傳統社會,更喜歡去一些稍顯偏僻的地方,比如山西山區。目前我在山西做特聘教授,目的就是去偏僻的地方了解中國歷史。在上海見到外國人都無所謂,但在山西他們見到我是一個外國人會特別感興趣,我就用漢語逗他們說:「外國人在哪裏?我沒看到什麽外國人。」這樣調侃的聊天方式,會拉近我們之間的溝通距離。我認為溝通很關鍵,如果歷史學家不敢跟研究對象溝通,就不是一位好的歷史學家。這是身為外國人的優勢,不是我個人的優點。盡管我有偏見、有家庭背景,甚至有口音,但荷蘭語口音在中國完全沒有影響,他們依舊歡迎我,樂於幫我了解當地。

史料

翻譯中文史料,西方人有很大困難,日本人也有。不過,日本人翻譯中文歷史悠久,還有很多同樣的詞匯。中文對於日本人,就相當於西方人的拉丁話。西方人研究中世紀,好處就是懂拉丁話。比如,我作為荷蘭人從12歲開始學拉丁文,意大利人可能更早。日本人在中文史料翻譯上的困難比西方人小,但是他們也必須先要翻譯,不能直接研究。閱讀史料,發現不懂的地方,是解決問題的關鍵。我發現很多中國學者投機取巧,隨性抄錄的史料,他們自己都不見得能看懂。但我作為讀者必須要看懂,還要翻譯,只能強迫自己去了解。當然我也會出錯。讀者閱讀我著作的譯本,首先遇到的問題就是不完全看懂我的分析,因為譯本一般要復原我的文言引證,結果不知道我們怎麽理解某部分史料。不過,翻譯也有好處,就是中國人可以快速了解著作大致內容。

西方的一些史料,中國人可能看不懂,即便能看懂也很難用。我的長處是擅長多門語言。小時候,我的父母認為我喜歡學語言,為我選擇上一個有拉丁語、古典希臘語、法語、德語、英語、荷蘭語的學校。上大學後,我學習中文、日文,還學過越南語,甚至還想學習滿語,後因條件不許,只能作罷。拉丁語非常有意思,有些西方史料起初是用拉丁語寫的,後來譯成法語、葡萄牙語、西班牙語、英語等。我舉個例子,我的老師有兩個研究方向,一是佛教,一是耶穌會。明末耶穌會在中國非常厲害。課堂上,我見過明末耶穌會的信件,發現衙門的重要支持人進士李之藻在杭州西湖旁邊有幢別墅,他甚至還和地方社會上的人特別是漁民去競爭、動手、爭吵,內容非常難得。中國的文獻斷不會記錄這些內容,但就存在那些信裏。另一個例子,關於1616年中國禁毀耶穌會的一個文集——《南宮署牘》,藏在日本東京的很難進去的尊經閣圖書館。後來我在日本教授的幫助下,得到了影印資料,其中有份史料是一個詳細清單,仔細描繪了教堂裏邊的東西,非常細致。

西方人的長處是比較容易看到這些史料,提議中國學者也應該去關註它們,有一些史料就是中文寫的。例如,清初順治時期有一本「醒迷篇」(復印本:耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻,台北,2002) 介紹很多當時的中國宗教文化。一般情況下,凡遇到朝廷禁教也會產生很多史料。我們利用它會了解通常被禁止的東西,像天地會、秘密結社等,比一般社會了解得更好!1980年代初,許理和教授教我們的時候,相當一批耶穌會方面的史料還沒出版,只能前往巴黎、梵蒂岡等地的藏書機構才能看到,現在一般都有影印本。一般西方學者和中國學者不在意這些史料,覺得都是有關天主教的史料。實際上,這裏邊還包括很多不屬於天主教的東西,當時一些傳教士通常也是按照中國文化習慣來做事的。

傳教士方面的檔案,特別是有關19世紀、20世紀的史料,非常有意思,主要收藏於倫敦、巴黎、羅馬、巴塞爾等地,有很多我們到現在還沒有很好利用過的史料。例如,研究客家的學者,必須要去巴塞爾。創立於巴塞爾的基督教傳教會巴色會進入中國的時間較晚,只能去中國比較偏僻的地方。這些巴塞爾傳教士來到廣東梅縣客家生活的地方,用德語記錄下來的田野調查報告描寫得很仔細,但很少有人註意到這批史料。西方學者利用這批史料,也主要是看自己需要的那一部分。

另一方面,我們不常用的社會史史料是寶卷。我目前在研究產生寶卷的一個宗教團體(北方的弘陽教),不是研究寶卷本身,只是利用它去了解他們一些領導的生活。我閱讀寶卷非常困難,因為他們寫得很糟糕。不過,寫得很糟糕,恰好表明這些寶卷是識字率不高的人寫的,是很有意思的現象。他們所寫的內容,包括他們為什麽要參加這個團體,需要什麽樣的佛教,需要什麽樣的宗教等。他們描寫得很清楚,有時候還會涉及他們個人的日常生活情況。寶卷、善書、扶乩等等這類文獻都有意思,想要了解所謂「民間」,必須更多地利用這類史料。而且正是因為寫的很糟糕,所以這種史料也會幫助我們了解識字的社會史。

方法

《關羽:由凡入神的歷史與想象》的優點在於方法可能比較新。一是地圖史料。中國很早就有史料,但具體統計數字很不可靠。因為這些數字多與賦稅相關,人都不願意納稅,盡可能想辦法避稅。中國很多地方有賦稅史料,卻很難代表當地真實的經濟情況。對於信仰來講,很多地方文獻中的廟宇統計都有缺失。我早年發表過一篇文章,發現中國每一個縣基本上都有幾百個廟,幾乎每一個廟都有組織。明清時期廟裏就有「社」,很可能也有「會」,有的社還很大。社就是指社會團體,範圍包括一個村的一部分、一個村、幾個村等,不一而足。我們不知道為什麽某個村屬於一個社,還是兩個社,實際上這個問題非常有意思。盡管很難統計,我們還是可以畫出簡單的分布地圖,然後從地圖中分析哪個地方有什麽現象。我們可以分析廟的組織哪裏發展得早?哪裏發展得晚?還可以分析某一個崇拜的分布。我們就會發現很多分布與語言有關系。 天地會有一個現象,即不講同一個方言的人不會合作。19世紀末,廣州香山人孫中山要找一些講潮州話的天地會教徒,但是說潮州話的天地會壓根不肯跟他合作。廣州與潮州兩個地方的文化有很大區別。如果把這些現象放在地圖上,很容易發現某一個所謂的宗教現象或信仰現象是按方言去分布的。

《關羽:由凡入神的歷史與想象》

時間變遷也很重要。關公崇拜的擴散大概和地方文化有關系,可以按照方言去分析,還有一個時間變遷過程。元朝的關公崇拜遠比北宋時期更多,我真的沒想到,也不能詳細解釋其中的原因。我也研究過山西南邊的唐王信仰,也是開始於宋朝。早在唐朝已有唐王的神話故事,為什麽唐王信仰到宋朝才開始,是一個很有意思的問題。我長期學中國宗教史,就想要了解人的崇拜為什麽大都到宋朝才真正普及?當然,也有一些更早的人崇拜,但一般集中於大城市如南京等,很少有例外。到宋朝時期,中國信仰的普及範圍大為擴張。崇拜有地理的分布,也有時間的發展過程,要綜合分析才有可能做好,而且不要按照朝代分析,因為朝代和民間信仰的直接關系不是很大。

我很喜歡統計。不過中國傳統史料統計起來比較麻煩,需要擁有更高的統計技巧。但是我覺得統計還是可以做的,比如我統計平均每年關公崇拜增加的數量,只要統計數據足夠支撐,就能夠作比較。像關公、唐王、媽祖、女媧、五顯大帝等信仰的傳播,都可以做統計。如果發現他們的擴張規律都有不一樣的地方,那就很有意思。每份史料有不同的差別、偏見或問題,如果能綜合研究,就可以用一份史料彌補另一份史料的缺點或偏見。

實踐

關於實踐,我有兩個解答。對我來講,我比較喜歡看人類學方面的著作,像有關非洲、拉丁美洲的人類學調查等等。盡管中西方都存在所謂的黑人(英語已經不能用這個詞匯)偏見,但如果去了解非洲的社會,也會幫助我們來理解中國傳統社會。我提倡我的學生看人類學的報告,這會豐富我們的分析能力和分析力量。另外,我反對使用「落後」這個概念。沒有任何一個社會團體是沒有素質、沒有文化的,所有人都有自己文化。我可能不喜歡下層勞動者的文化,像唱歌、吃飯的方式等等,但是不能說他們沒有文化。他們有他們自己的文化。我的文化也不見得比他們的高(我知道很多社會有一樣的看法,但是我不同意)。落後、沒有素質、沒有文化等等,都是誤解。我們需要去做傳統農業的田野調查。法國歷史學家馬克·布洛赫說,研究中世紀就要去鄉下,去看他們怎麽做。歷史學家研究某個地方,不了解它的農業是不可以的。我不懂大米,也不懂小米,因為荷蘭沒有小米。不過我懂土豆,也懂水利,因為荷蘭有很多河流,愛吃土豆。研究某一個地方,就要研究這個地方的自然環境、農業、商業經營等。看人類學成果的目的之一,就是提高我們的想象力。這很重要,歷史學家需要想象力。每個人都不可能掌握所有的知識,總是需要想象力來補充。

另外一個實踐的方面就是做研究的實踐。 基本上我就不用很客氣。在日本留學的時候這個就產生了問題。 我舉個例子,一個很好聽的日語詞匯「遠慮(enryō)」,意思是顧慮。這個就影響他們的學術交流、社會溝通,也會影響我們留學生跟日本的溝通。 學語言就是經常說錯,了解新的文化也是經常不禮貌。幸虧我不存在這樣的顧慮,不怕跟人溝通,也不怕誤解別人。對我來講,實踐就是怎麽處理研究。我最大的困難是想法太多,是怎麽把這些想法寫成文章、寫成書。我會寫純學術的東西,但不太會迎合寫別人喜歡看的東西。使用漢語,還需要把文言文史料先譯成白話文,這又是另一個挑戰。今天就不講。

講座現場嘉賓合影

(本文由上海師範大學歷史系碩士研究生荊夢瑩、都正麗整理,董聖蘭老師修改,田海教授審定。)