【名人鄉情】故鄉的回響

【名人鄉情】故鄉的回響

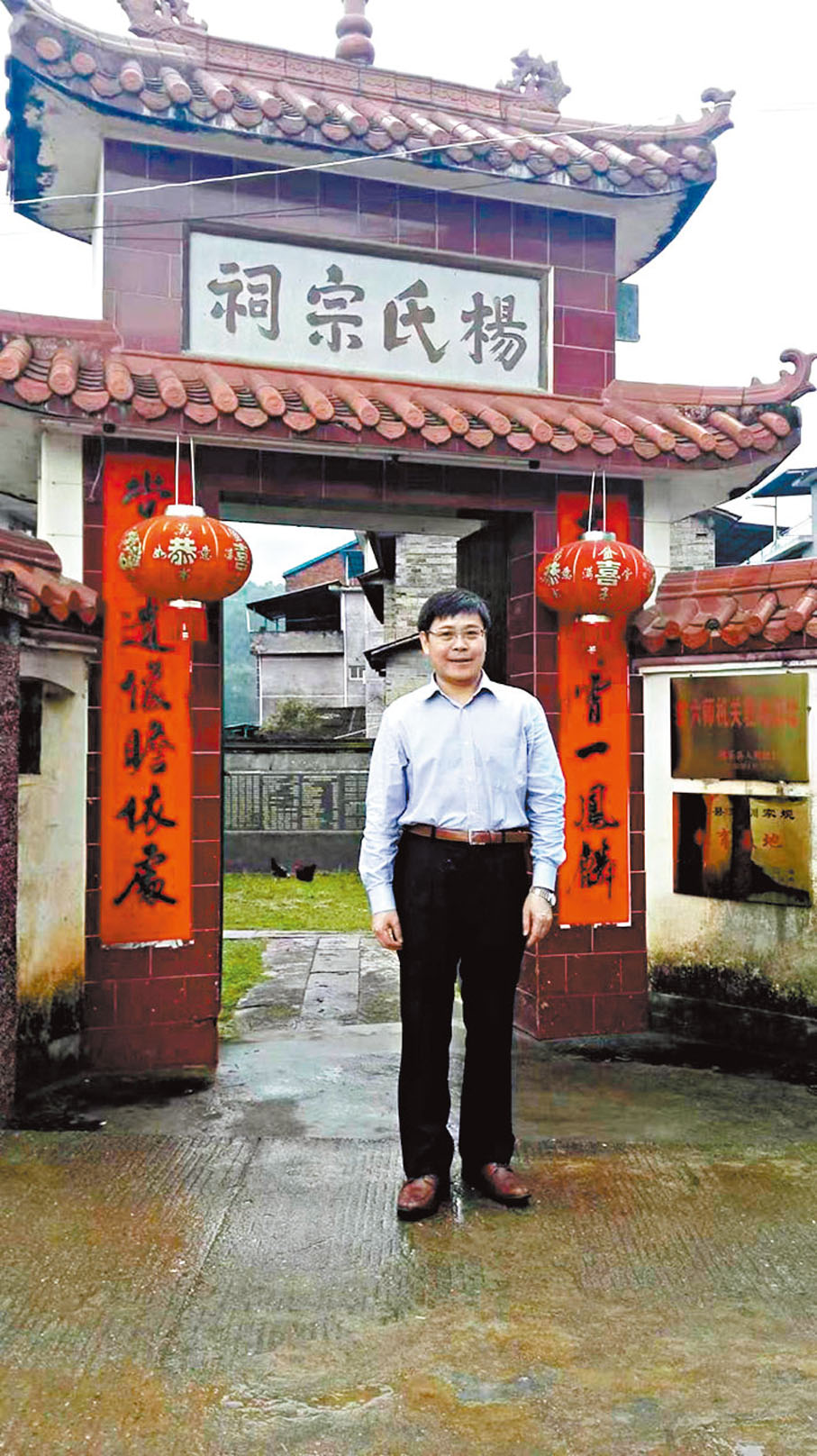

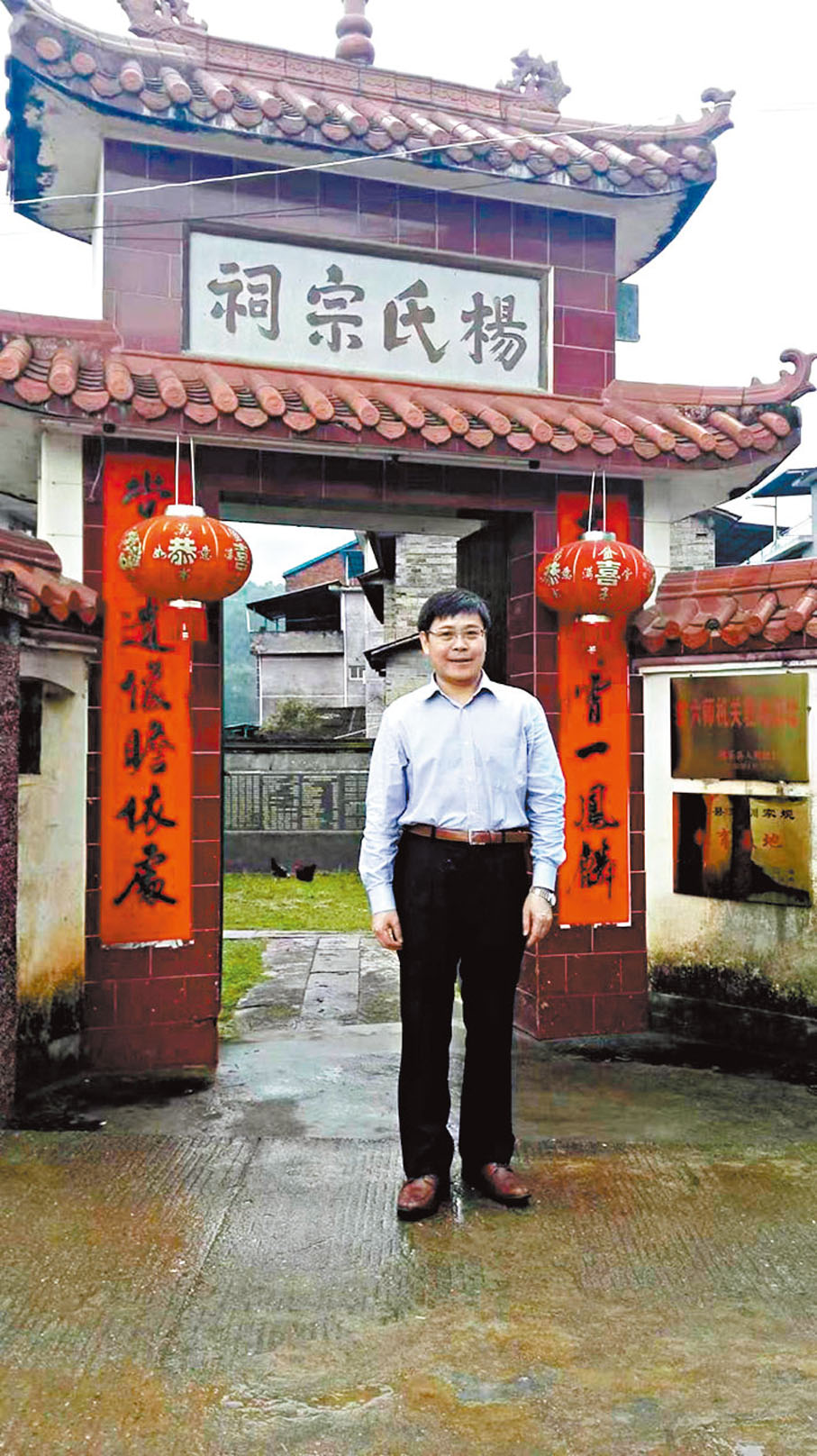

楊流昌站在楊氏宗祠前影相。 作者供圖

福建生態環境得天獨厚,處處藏着絕美山水。在這裏「青山綠水是無價之寶」。 作者供圖

我愛我的故鄉——將樂。

六十三載春秋,我如一株從將樂泥土中拔節的杉木,根系深扎在武夷山脈的褶皺裏,枝葉卻飄向了京華的雲天。此刻,當我以日漸斑駁的瞳仁,重新打量這片「土沃民樂」的土地時,記憶的溪流與現實的浪潮在金溪之畔交響成一部時光長卷。

童年的月光是浸着稻香的。猶記得當年赤腳踩過稻田的淤泥,看父母在晨霧中插秧,那彎成犁鏵的背影,至今還映在瞳孔深處。那時山村的教室掩擠在破舊祠堂的土坯房裏,煤油燈搖曳着楊時「程門立雪」的典故,也搖曳着我對未知世界的渴望。17歲那年,我揣着鄉親們用草紙包着的乾糧和祝福,沿着金溪的波光走向遠方,身後是父母在村頭久久佇立的身影。

而今重返故里,恰似故人重逢。昔日「土沃民樂」的質樸期許,早已化作「樂民沃土」的璀璨圖景。當我的車轍碾過林海間蜿蜒的柏油路,車載導航裏跳動的「中國天然氧吧」字樣,與車窗外掠過的紅椎林、楠木群構成現代詩行。那些曾用竹筒接雨水喝的村莊,如今家家戶戶的淨水器流淌着山泉的甘冽,智能電錶記錄着光伏發電的收益,這是綠色銀行開出的幸福存摺。

金溪的濤聲裏藏着文明的密碼。在岩仔洞遺址的篝火遺蹟旁,我彷彿看見先民們用石錘敲擊出第一片陶器的火光;當龍池硯的墨香漫過竹紙鋪就的案牘,楊時「倡道東南」的跫音與朱子理學的餘韻在時空交錯中對話。最是那擂茶的清香,讓五湖四海的賓朋,在「茶碗陣」裏讀懂了將樂人的待客哲學——那層層疊疊的茶葉,恰似祖祖輩輩疊起的情誼。

運動場的吶喊驚醒了沉睡的山谷。國際皮划艇隊的賽艇犁開碧波,與宋代高平苑的校獵鼓角形成奇妙共鳴;蛟湖村的金牌旅遊招牌下,客家擂茶的氤氳與奧運健兒的汗水共同蒸騰着時代氣息。更令我怦然的是那片科創園區,3D列印的模型裏,分明躍動着祖輩們用竹篾編織的夢想;新能源汽車配件生產線旁,年輕工匠們操作機械臂的精準,恰似當年造紙匠人撈紙的韻律。

站在玉華洞溶洞口回望,我忽然讀懂了「將樂」的基因圖譜。這裏既有楊時「天人合一」的生態智慧,又有紅軍「星火燎原」的革命豪情;既有「西山紙貴」的工匠精神,又有「金森碳匯」的創新膽識。這種傳統與現代的交響,正是故鄉饋贈給遊子的精神原鄉。

當暮色漫過金溪的曲線,我看見新時代的將樂人正以「三多」改革啟動林下經濟,用「兩山」理念譜寫綠色傳奇。這片曾經貧瘠的土地,如今已是投資興業的沃土、康養度假的樂土、文化傳承的淨土。

此情此景,讓我這個漂泊半生的遊子,終於懂得,所謂鄉愁,不過是故土在時代長河中不斷生長的模樣。

(楊流昌 太和智庫高級研究員)

【名人鄉情】故鄉的回響

楊流昌站在楊氏宗祠前影相。 作者供圖

福建生態環境得天獨厚,處處藏着絕美山水。在這裏「青山綠水是無價之寶」。 作者供圖

我愛我的故鄉——將樂。

六十三載春秋,我如一株從將樂泥土中拔節的杉木,根系深扎在武夷山脈的褶皺裏,枝葉卻飄向了京華的雲天。此刻,當我以日漸斑駁的瞳仁,重新打量這片「土沃民樂」的土地時,記憶的溪流與現實的浪潮在金溪之畔交響成一部時光長卷。

童年的月光是浸着稻香的。猶記得當年赤腳踩過稻田的淤泥,看父母在晨霧中插秧,那彎成犁鏵的背影,至今還映在瞳孔深處。那時山村的教室掩擠在破舊祠堂的土坯房裏,煤油燈搖曳着楊時「程門立雪」的典故,也搖曳着我對未知世界的渴望。17歲那年,我揣着鄉親們用草紙包着的乾糧和祝福,沿着金溪的波光走向遠方,身後是父母在村頭久久佇立的身影。

而今重返故里,恰似故人重逢。昔日「土沃民樂」的質樸期許,早已化作「樂民沃土」的璀璨圖景。當我的車轍碾過林海間蜿蜒的柏油路,車載導航裏跳動的「中國天然氧吧」字樣,與車窗外掠過的紅椎林、楠木群構成現代詩行。那些曾用竹筒接雨水喝的村莊,如今家家戶戶的淨水器流淌着山泉的甘冽,智能電錶記錄着光伏發電的收益,這是綠色銀行開出的幸福存摺。

金溪的濤聲裏藏着文明的密碼。在岩仔洞遺址的篝火遺蹟旁,我彷彿看見先民們用石錘敲擊出第一片陶器的火光;當龍池硯的墨香漫過竹紙鋪就的案牘,楊時「倡道東南」的跫音與朱子理學的餘韻在時空交錯中對話。最是那擂茶的清香,讓五湖四海的賓朋,在「茶碗陣」裏讀懂了將樂人的待客哲學——那層層疊疊的茶葉,恰似祖祖輩輩疊起的情誼。

運動場的吶喊驚醒了沉睡的山谷。國際皮划艇隊的賽艇犁開碧波,與宋代高平苑的校獵鼓角形成奇妙共鳴;蛟湖村的金牌旅遊招牌下,客家擂茶的氤氳與奧運健兒的汗水共同蒸騰着時代氣息。更令我怦然的是那片科創園區,3D列印的模型裏,分明躍動着祖輩們用竹篾編織的夢想;新能源汽車配件生產線旁,年輕工匠們操作機械臂的精準,恰似當年造紙匠人撈紙的韻律。

站在玉華洞溶洞口回望,我忽然讀懂了「將樂」的基因圖譜。這裏既有楊時「天人合一」的生態智慧,又有紅軍「星火燎原」的革命豪情;既有「西山紙貴」的工匠精神,又有「金森碳匯」的創新膽識。這種傳統與現代的交響,正是故鄉饋贈給遊子的精神原鄉。

當暮色漫過金溪的曲線,我看見新時代的將樂人正以「三多」改革啟動林下經濟,用「兩山」理念譜寫綠色傳奇。這片曾經貧瘠的土地,如今已是投資興業的沃土、康養度假的樂土、文化傳承的淨土。

此情此景,讓我這個漂泊半生的遊子,終於懂得,所謂鄉愁,不過是故土在時代長河中不斷生長的模樣。

(楊流昌 太和智庫高級研究員)