深圳視覺|觀瀾古墟,移民城市的文化之根

深圳視覺|觀瀾古墟,移民城市的文化之根

在國際化大都市深圳,說起「觀瀾」,許多人第一反應往往是響當當的「觀瀾湖」。然而,與之相對的「觀瀾墟」卻鮮有人知。作為深圳四大古墟之一,它靜靜地守在觀瀾河東岸,仍保留着清末街市的模樣。它不喧囂,卻自帶風骨;它不是景區,卻藏着故事。它,就是觀瀾古墟——一座有着百年歷史的客家古墟。

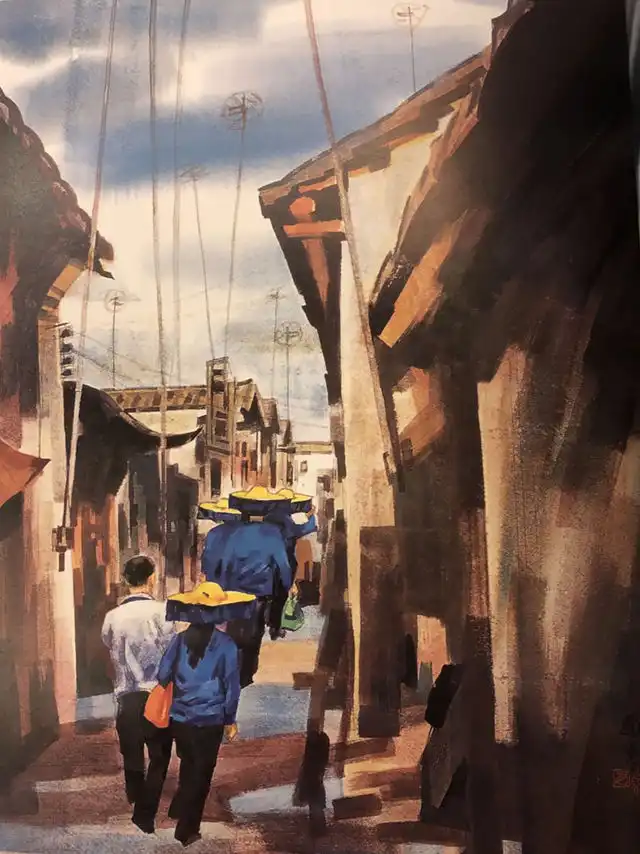

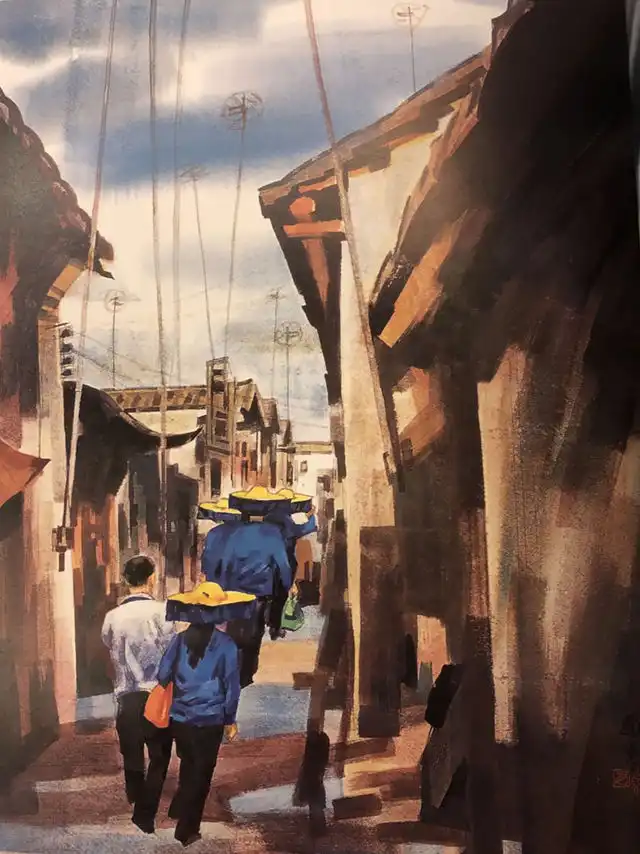

觀瀾古街(國畫)/駱文冠

說起「墟」,那是客家人對於「集市」的古老稱謂。早年交通不便,村與村之間通過墟日交流物資與資訊,久而久之,這些「墟」便成了鄉土文化的縮影。觀瀾古墟,正是這樣一個依水而生的商貿中心,起源於清朝中期(18世紀),繁盛於19世紀末至20世紀初,曾是寶安、惠陽及周邊地區的重要物資集散地,當地人稱之為「小香港」。

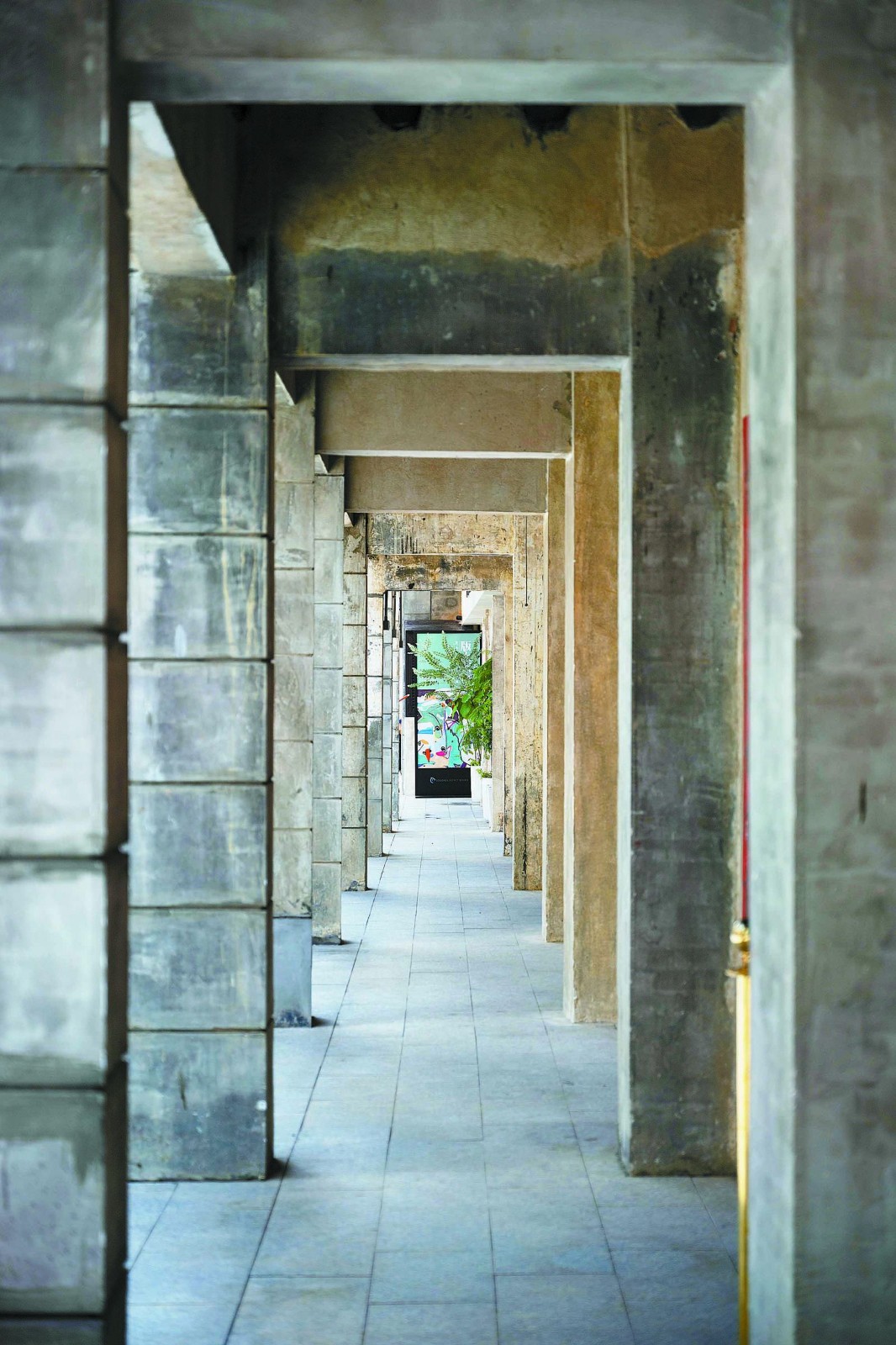

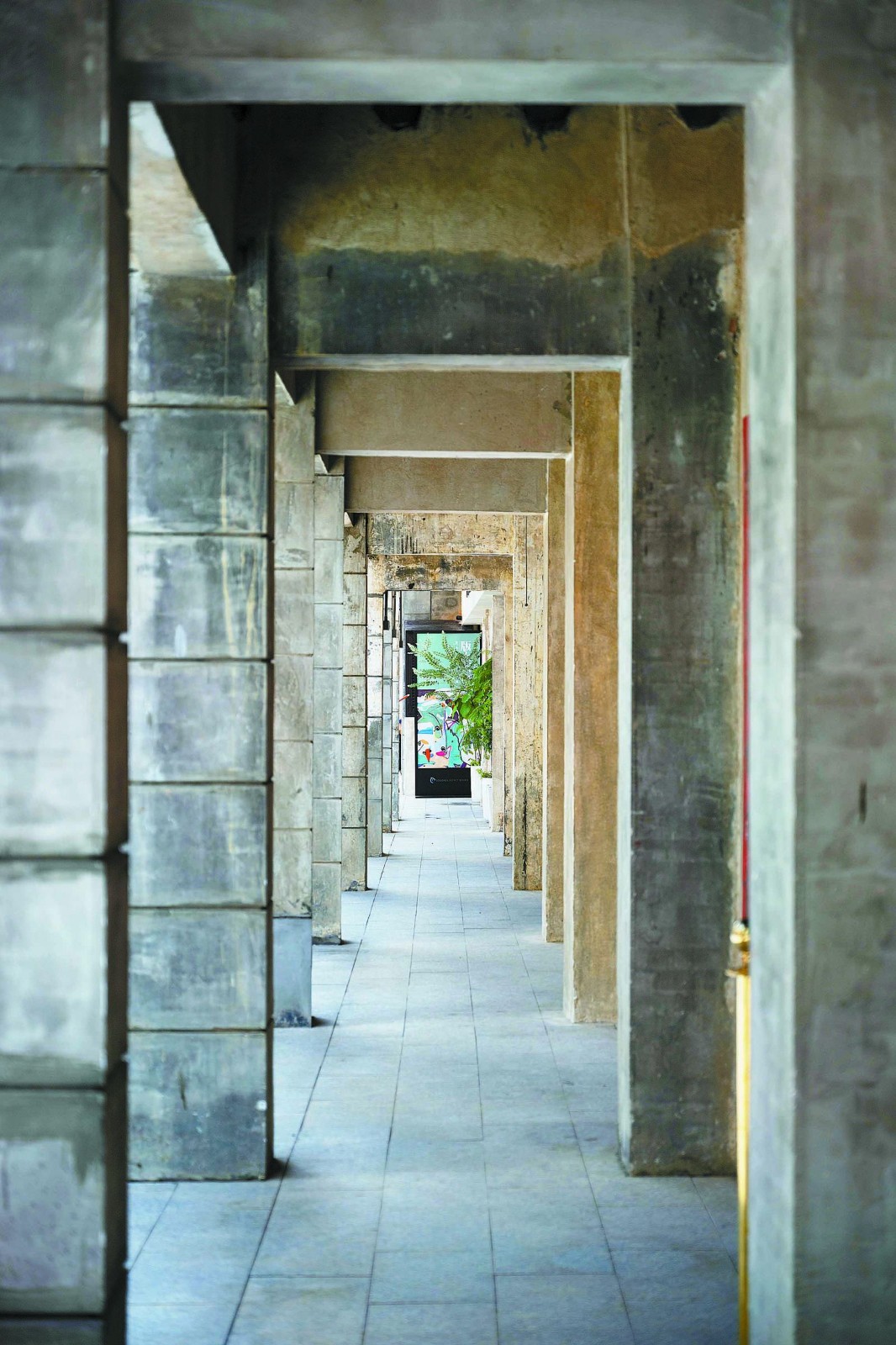

這座墟的特別之處,在於它是典型的客家聚落。穿行其中,青磚瓦房、騎樓街鋪、紅磚碉樓夾雜而立,隱隱可見客家人「紮根他鄉、聚族而居」的文化痕跡。在這片占地6萬平方米的古墟街區中,最讓我駐足良久的,不是香火嫋嫋的古廟,也不是巴洛克風的紅樓,而是那一座座灰牆高窗的碉樓。

據《寶安縣誌》記載,觀瀾自古為兵家所爭之地,清末民初,廣東匪患猖獗,珠三角各地常遭土匪騷擾。觀瀾地處要沖,因水路交通便利而商貿興盛,也因此成為盜匪覬覦之地。

為保障家財與人身安全,富商與族人紛紛集資建造碉樓。這些碉樓通常三到五層高,墻體厚實,以石灰、麻繩、糯米漿混合夯築而成,抗風抗火抗盜。每座碉樓的窗戶都極小,僅為瞭望和射擊之用,底層常用作倉庫或避難所。走進觀瀾古墟的五街一巷,你會發現碉樓並非零散點綴,而是形成了一個完整的防衛系統。

穿過靜謐的觀瀾老街,拐入熱鬧的東門街,一擡眼就看到了久負盛名的「文昌樓」(後稱「成昌樓」)。它曾是觀瀾古墟最高的建築,高八層約24米,三合土夯築的墻體歷經上百年風雨而依然堅固。據地方史誌記載,成昌樓曾是誠昌票號的金庫,此外,成昌樓附近的郵局碉樓、南門街18號碉樓也曾是當鋪、票號等民間金融服務機構的金庫,這些碉樓既是抵禦匪患的堡壘,也是家族實力與地位的象徵。

老人們說,那些年每逢風聲鶴唳,家族裏的人便吹響螺號,各家各戶循號而動,將婦孺安置於碉樓之中,青壯年則在樓上守衛。那是一段動蕩歲月中普通人用血肉築起的防線。

作為一個從小聽着外婆講客家故事長大的孩子,這一幕讓我倍感熟悉又親切。客家人遷徙至此,不為爭權奪利,只求一方安寧。他們開荒築屋,擇鄰而居,遇亂不棄,守望相助。走在觀瀾古墟的石板路上,仿佛能看見那些風雨中挺身而出的身影。

如今的碉樓已無戰火硝煙,取而代之的是斑駁墻面上的塗鴉藝術與文創展覽。白天街巷寧靜,偶有孩子追逐打鬧,榕樹下老人在下棋閑聊;夜幕降臨,燈光投影下蛟龍躍壁、白鶴飛天,歷史的紋理被柔光喚醒。文創店鋪、漢服活動、非遺展演……新的生命悄然植入古老墟市,也正如客家文化本身,歷久彌新,從不褪色。

有人說,深圳是「移民新城」,卻殊不知這個國際大都市隱藏着清代至民國時期的碉樓高達550餘座,其中觀瀾街道就有114座,這是你所不知的深圳另一面,它不浮於表面,而藏在一磚一瓦、一街一巷裏,更在那些為守護家園而鑄就的碉樓中,沈靜而堅韌。

圖源:深圳水務局 深圳晚報 方向生態 網絡

深圳視覺|觀瀾古墟,移民城市的文化之根

在國際化大都市深圳,說起「觀瀾」,許多人第一反應往往是響當當的「觀瀾湖」。然而,與之相對的「觀瀾墟」卻鮮有人知。作為深圳四大古墟之一,它靜靜地守在觀瀾河東岸,仍保留着清末街市的模樣。它不喧囂,卻自帶風骨;它不是景區,卻藏着故事。它,就是觀瀾古墟——一座有着百年歷史的客家古墟。

觀瀾古街(國畫)/駱文冠

說起「墟」,那是客家人對於「集市」的古老稱謂。早年交通不便,村與村之間通過墟日交流物資與資訊,久而久之,這些「墟」便成了鄉土文化的縮影。觀瀾古墟,正是這樣一個依水而生的商貿中心,起源於清朝中期(18世紀),繁盛於19世紀末至20世紀初,曾是寶安、惠陽及周邊地區的重要物資集散地,當地人稱之為「小香港」。

這座墟的特別之處,在於它是典型的客家聚落。穿行其中,青磚瓦房、騎樓街鋪、紅磚碉樓夾雜而立,隱隱可見客家人「紮根他鄉、聚族而居」的文化痕跡。在這片占地6萬平方米的古墟街區中,最讓我駐足良久的,不是香火嫋嫋的古廟,也不是巴洛克風的紅樓,而是那一座座灰牆高窗的碉樓。

據《寶安縣誌》記載,觀瀾自古為兵家所爭之地,清末民初,廣東匪患猖獗,珠三角各地常遭土匪騷擾。觀瀾地處要沖,因水路交通便利而商貿興盛,也因此成為盜匪覬覦之地。

為保障家財與人身安全,富商與族人紛紛集資建造碉樓。這些碉樓通常三到五層高,墻體厚實,以石灰、麻繩、糯米漿混合夯築而成,抗風抗火抗盜。每座碉樓的窗戶都極小,僅為瞭望和射擊之用,底層常用作倉庫或避難所。走進觀瀾古墟的五街一巷,你會發現碉樓並非零散點綴,而是形成了一個完整的防衛系統。

穿過靜謐的觀瀾老街,拐入熱鬧的東門街,一擡眼就看到了久負盛名的「文昌樓」(後稱「成昌樓」)。它曾是觀瀾古墟最高的建築,高八層約24米,三合土夯築的墻體歷經上百年風雨而依然堅固。據地方史誌記載,成昌樓曾是誠昌票號的金庫,此外,成昌樓附近的郵局碉樓、南門街18號碉樓也曾是當鋪、票號等民間金融服務機構的金庫,這些碉樓既是抵禦匪患的堡壘,也是家族實力與地位的象徵。

老人們說,那些年每逢風聲鶴唳,家族裏的人便吹響螺號,各家各戶循號而動,將婦孺安置於碉樓之中,青壯年則在樓上守衛。那是一段動蕩歲月中普通人用血肉築起的防線。

作為一個從小聽着外婆講客家故事長大的孩子,這一幕讓我倍感熟悉又親切。客家人遷徙至此,不為爭權奪利,只求一方安寧。他們開荒築屋,擇鄰而居,遇亂不棄,守望相助。走在觀瀾古墟的石板路上,仿佛能看見那些風雨中挺身而出的身影。

如今的碉樓已無戰火硝煙,取而代之的是斑駁墻面上的塗鴉藝術與文創展覽。白天街巷寧靜,偶有孩子追逐打鬧,榕樹下老人在下棋閑聊;夜幕降臨,燈光投影下蛟龍躍壁、白鶴飛天,歷史的紋理被柔光喚醒。文創店鋪、漢服活動、非遺展演……新的生命悄然植入古老墟市,也正如客家文化本身,歷久彌新,從不褪色。

有人說,深圳是「移民新城」,卻殊不知這個國際大都市隱藏着清代至民國時期的碉樓高達550餘座,其中觀瀾街道就有114座,這是你所不知的深圳另一面,它不浮於表面,而藏在一磚一瓦、一街一巷裏,更在那些為守護家園而鑄就的碉樓中,沈靜而堅韌。

圖源:深圳水務局 深圳晚報 方向生態 網絡