儋州視覺|瓊島遺珍

儋州視覺|瓊島遺珍

據文獻記載,早在兩宋時期,就有客家先賢赴瓊州任職,南宋末年文天祥之子文環生遷居昌化縣;海南文昌著名宋氏家族的祖先,亦屬早期入瓊的客家人之一。據《渡瓊客家史概述》記載,清乾隆至同治年間,客家人曾兩次大規模遷徙至海南,成為如今渡瓊客家人的先祖。

海南的客家人大多在儋州,其總人數在20萬左右,而最早遷入儋州的客家人所建的圍屋部分留存至今。在南豐與和慶鎮便有八座:南豐鎮的鍾鷹揚故居、海雅林屋、下海賴屋、油麻林屋、南豐葉屋、高台鍾屋、田寮鍾屋,以及和慶鎮美萬新村的弘農堂。

這些大多建於清代或民國初年的建築,與內陸典型的圓形或弧形圍屋不同,儋州的客家圍屋多呈長方形,屋頂平緩,窗戶開得敞亮,以適應海南光線強、氣候炎熱及台風頻發的特點。其結構通常以宗祠為中心,堂屋祭祖,兩側橫屋居住,堂屋與橫屋的後墻連成一線。它們大多枕山而建,形成前低後高的格局,門前必有一片開闊的禾坪(曬谷場),少數講究的圍屋,還會建有高聳的碉樓、精致的照墻以及一彎半月形的池塘,勾勒出一幅幅寧靜祥和的田園畫卷。

海雅林氏圍屋:百年滄桑中的精致

海雅林氏圍屋位於南豐鎮海雅村,海雅林氏的歷史最早可追溯至宋末。林氏先祖八郎公隨赴粵任職的伯父南遷,在梅州蕉嶺定居。清雍正年間,其裔孫士登公攜四子渡海至海南儋州創業。至鹹豐十年(1860年),後世子孫買斷海雅王氏屋場,建造了海雅林氏祖屋,在海雅村定居,至今已繁衍了八代人。林氏族譜記載:「蘭芳、桂芳公成人後,尤其桂芳公考取功名,授儋州州同後,成為當地望族。桂芳公遂將祖屋擴建成五上五下客家圍屋。西側為蘭芳公一家居住,東側為桂芳公一家居住。」

這座磚木結構的民居坐西北朝東南,由堂屋與兩列橫屋構成,整體面寬約30米,進深18米。它巧妙地依着山坡而建,呈現前低後高的姿態,門樓高聳,其內還設有用於防禦的槍眼,堅固的青磚墻體,無聲地訴說着當年的戒備與家族的凝聚力。門前,是一片寬敞的禾坪。2012年,這裏被儋州市人民政府列為市級文物保護單位。

踏入林氏圍屋,昔日五開間的格局,如今僅余三門尚存。兩側的橫屋因久無人居,已顯出破敗之相,斑駁的墻體裸露出塊塊青磚,天井後一間廂房的房梁也已頹然塌下。站在屋前的禾坪遠眺,長達四五十米的圍屋,後枕青山,前依綠水,在繁茂的綠意中若隱隱現。灰白的墻身,是百年風雨沖刷出的滄桑印記。盡管房屋明顯失修,但細細品味,圍屋之內卻別有洞天。

穿過大門,一面約兩米高的照壁首先映入眼簾,墻上雕刻的一個碩大「福」字依舊清晰可辨。照壁旁的圓形壁窗,宛如一輪鑲嵌在半空的明月,透過鏤空的花格,可以隱約窺見窗後天井裏搖曳的花枝,讓人不禁想起「隔窗花影動,疑是故人來」的詩情畫意。

繞過照壁,便是一方長滿青苔的天井。天井之後,是供奉着列祖列宗牌位的堂屋。堂屋右側有一條曲徑通幽的小道,引我們至另一片天井。這裏鮮花爛漫,濃郁的香氣彌漫四周,未經修剪的花枝,依舊熱烈地綻放着生命的光彩。天井一側的壁窗上,一副雅致的對聯「樂處耕雲兼釣月;適情載酒且攜琴」,更是道盡了耕讀傳家、詩酒田園的理想生活。

兩側的房屋雖已陳舊,但整體結構依然完好,居住的主人將其打理得井井有條。檐下,精美的鏤空木雕完好無損,令人贊嘆。而在壁窗通往側屋的廊心墻四周,彩繪鎏金的喜鵲、臘梅、雙喜、鳳凰圖案,雕刻得精美絕倫,栩栩如生,色彩依舊鮮亮。

最令人驚喜的是,在壁窗後的廊門上,竟還有一面書卷式的照壁,上面鐫刻着晉代大書法家王羲之的千古名篇《蘭亭集序》!可見,林氏先祖不僅勤勞能幹,更是一位飽讀詩書、品位不凡的雅士。

遙想當年,林氏先祖從廣東遷徙至海南儋州謀生,他們開采錫礦,在河中淘金,也種植橡膠,憑借勤勞的雙手逐漸積累了財富。家族興旺之時,這座圍屋曾有近四十間大小房屋,兄弟姐妹幾十人同在一個屋檐下,共同勞作,和睦相處,其樂融融。時光荏苒,從最初的五兄弟,林氏家族已繁衍至二百余人,可謂人丁興旺。

如今,林氏後人有的遠赴美國、台灣,有的在廣州、海口、那大等地發展,子孫們紛紛在外置業安家,這座承載着家族記憶的祖屋,歸來的人越來越少,昔日的規模與人氣已難再現,日漸顯露出幾分寂寥。

鍾鷹揚故居:將軍府邸的榮光

提及南豐客家人的英雄,鍾鷹揚是一個繞不開的名字。這位清末的四品昭武都尉(1856—1911),字召唐,號小姜,正是南豐鎮深田村人。鍾鷹揚自幼在家中習文修武,博覽經書。23歲考入武庫軍政國學,24歲便投身軍旅,因剿匪有功,獲皇帝欽加五品,授予衛武守備銜,並榮獲獎黃銅令一張,派駐瓊州鎮標補用分府。

光緒十六年(1890年),他奉調至陽江縣征剿匪患,安定地方,歷時一年,政績斐然,深得民心,獲贈「威震舊符」匾額。光緒皇帝更是欽加其為四品,誥封昭武都尉,賞戴藍翎,並禦賜「加官晉爵」、「昭武第」等匾額,光耀門楣。

其後,當儋州、臨高一帶發生土客紛爭,波及百余村莊時,他毅然回鄉,組建保衛團局,會同鄉親除暴安良,為梓裏帶來了安寧。

來到鍾鷹揚故居,甫入村口,一棵參天古樹靜默守護,樹下那片曾有兩個籃球場大小的校場,便是當年鍾將軍練兵的所在。午後陽光灑下,校場寧靜,鳥鳴清脆,恍惚間,金戈鐵馬的操練聲猶在耳畔回響。

走過校場,便是鍾家的圍屋了。這是一座典型的客家古建築,坐西向東,由前後兩進房屋組成。第一排正房大門之上,高懸着「昭武第」的牌匾,墻面上繪有鍾鷹揚的畫像——畫中的他高大健壯,目光炯炯,氣宇軒昂。邁入大門,穿過廳堂,便來到圍屋的小天井。

立於天井之中,腳下是布滿青苔的古樸青磚,仰望屋檐四周,各種形狀的鎏金雕飾雖偶有褪色,大部分仍熠熠生輝,訴說着昔日的榮光與顯赫,只有一兩處因雨水沖刷略顯陳舊。

天井之後是第二排房屋,廳堂屏風上,「加官晉爵」四個工整大字赫然在目。據鍾鷹揚的第四代後裔鍾學才先生介紹,這裏便是當年鍾鷹揚升堂議事、處理公務的地方。

鍾鷹揚故居的修復於2024年3月31日動工,今年1月10日竣工,修舊如舊,重放異彩,處處彰顯古樸典雅的韻味。

弘農堂:麥萬村中的寂寞守望

告別南豐,到達古樹掩映的麥萬村,弘農堂——全村唯一的客家圍屋,便靜立於環村路的一隅,帶著幾分遺世獨立的寂寞。

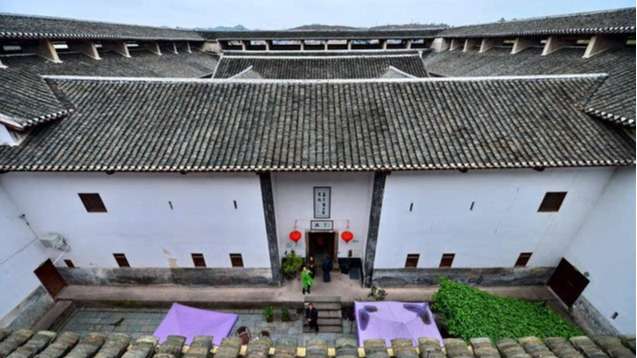

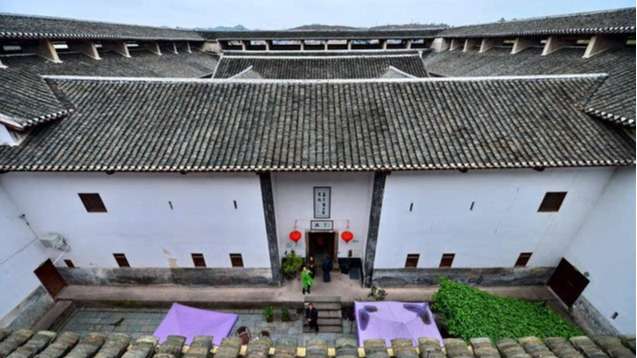

這座位於和慶鎮麥萬村的弘農堂,亦稱楊氏祠堂,是由清乾隆年間(1736-1795年)從廣東陽江縣(今陽江市)竹山村渡瓊而來的楊開猷所建。弘農堂坐西向東,是一座杠式圍屋建築,整體形製近似四合院,平面呈長方形,為三進式格局。其面寬達41米,進深21.6米,占地面積約890平方米。

整座建築主要由三座堂屋、南北兩條杠屋以及院墻等組成,皆為磚木結構,硬山式屋頂。三進堂屋沿中軸線依次排列,其中,最裏進的上堂屋供奉着楊氏家族列祖列宗的牌位,堂屋兩側還設有廂房。南北二杠屋與堂屋縱向排列,分別建於堂屋前方的左右兩側,其門兩兩相對,杠屋高大的山墻朝向東方。

值得一提的是,弘農堂前堂屋的梁架上,懸掛着一塊清道光二十年(公元1840年)的「貢元」木匾,這是始祖楊開猷的次子楊元龍當年考取貢生第一名的珍貴實物見證,也寄托了家族耕讀傳世的期望。

然而,由於自然侵蝕與人為活動的影響,加之年久失修,弘農堂的部分建築已遭到了不同程度的損毀。據村裏的楊志雄老人介紹,麥萬村內及周邊的村民皆為楊姓,同是楊開猷的後裔。如今,村裏的子孫已繁衍至第九代,全村共有三十多戶人家,約二百余口,至今仍保留着講客家話的傳統。隨着家族人口的壯大,原先的圍屋早已無法容納,族人們紛紛外遷,另建新居。這座曾經熱鬧非凡的圍屋,最終演變成了家族尋根問祖、祭拜先人的精神家園。

散落在儋州大地上的客家圍屋,是客家人遷徙、開拓、聚居、傳承的獨特見證,是珍貴的歷史文化遺產。如何讓這些「沈睡」的圍屋「蘇醒」,讓客家文化在新的時代煥發生機,是我們這個時代人需要深思並付諸行動的課題。

圖文素材:儋州市人民政府 儋州文物

儋州視覺|瓊島遺珍

據文獻記載,早在兩宋時期,就有客家先賢赴瓊州任職,南宋末年文天祥之子文環生遷居昌化縣;海南文昌著名宋氏家族的祖先,亦屬早期入瓊的客家人之一。據《渡瓊客家史概述》記載,清乾隆至同治年間,客家人曾兩次大規模遷徙至海南,成為如今渡瓊客家人的先祖。

海南的客家人大多在儋州,其總人數在20萬左右,而最早遷入儋州的客家人所建的圍屋部分留存至今。在南豐與和慶鎮便有八座:南豐鎮的鍾鷹揚故居、海雅林屋、下海賴屋、油麻林屋、南豐葉屋、高台鍾屋、田寮鍾屋,以及和慶鎮美萬新村的弘農堂。

這些大多建於清代或民國初年的建築,與內陸典型的圓形或弧形圍屋不同,儋州的客家圍屋多呈長方形,屋頂平緩,窗戶開得敞亮,以適應海南光線強、氣候炎熱及台風頻發的特點。其結構通常以宗祠為中心,堂屋祭祖,兩側橫屋居住,堂屋與橫屋的後墻連成一線。它們大多枕山而建,形成前低後高的格局,門前必有一片開闊的禾坪(曬谷場),少數講究的圍屋,還會建有高聳的碉樓、精致的照墻以及一彎半月形的池塘,勾勒出一幅幅寧靜祥和的田園畫卷。

海雅林氏圍屋:百年滄桑中的精致

海雅林氏圍屋位於南豐鎮海雅村,海雅林氏的歷史最早可追溯至宋末。林氏先祖八郎公隨赴粵任職的伯父南遷,在梅州蕉嶺定居。清雍正年間,其裔孫士登公攜四子渡海至海南儋州創業。至鹹豐十年(1860年),後世子孫買斷海雅王氏屋場,建造了海雅林氏祖屋,在海雅村定居,至今已繁衍了八代人。林氏族譜記載:「蘭芳、桂芳公成人後,尤其桂芳公考取功名,授儋州州同後,成為當地望族。桂芳公遂將祖屋擴建成五上五下客家圍屋。西側為蘭芳公一家居住,東側為桂芳公一家居住。」

這座磚木結構的民居坐西北朝東南,由堂屋與兩列橫屋構成,整體面寬約30米,進深18米。它巧妙地依着山坡而建,呈現前低後高的姿態,門樓高聳,其內還設有用於防禦的槍眼,堅固的青磚墻體,無聲地訴說着當年的戒備與家族的凝聚力。門前,是一片寬敞的禾坪。2012年,這裏被儋州市人民政府列為市級文物保護單位。

踏入林氏圍屋,昔日五開間的格局,如今僅余三門尚存。兩側的橫屋因久無人居,已顯出破敗之相,斑駁的墻體裸露出塊塊青磚,天井後一間廂房的房梁也已頹然塌下。站在屋前的禾坪遠眺,長達四五十米的圍屋,後枕青山,前依綠水,在繁茂的綠意中若隱隱現。灰白的墻身,是百年風雨沖刷出的滄桑印記。盡管房屋明顯失修,但細細品味,圍屋之內卻別有洞天。

穿過大門,一面約兩米高的照壁首先映入眼簾,墻上雕刻的一個碩大「福」字依舊清晰可辨。照壁旁的圓形壁窗,宛如一輪鑲嵌在半空的明月,透過鏤空的花格,可以隱約窺見窗後天井裏搖曳的花枝,讓人不禁想起「隔窗花影動,疑是故人來」的詩情畫意。

繞過照壁,便是一方長滿青苔的天井。天井之後,是供奉着列祖列宗牌位的堂屋。堂屋右側有一條曲徑通幽的小道,引我們至另一片天井。這裏鮮花爛漫,濃郁的香氣彌漫四周,未經修剪的花枝,依舊熱烈地綻放着生命的光彩。天井一側的壁窗上,一副雅致的對聯「樂處耕雲兼釣月;適情載酒且攜琴」,更是道盡了耕讀傳家、詩酒田園的理想生活。

兩側的房屋雖已陳舊,但整體結構依然完好,居住的主人將其打理得井井有條。檐下,精美的鏤空木雕完好無損,令人贊嘆。而在壁窗通往側屋的廊心墻四周,彩繪鎏金的喜鵲、臘梅、雙喜、鳳凰圖案,雕刻得精美絕倫,栩栩如生,色彩依舊鮮亮。

最令人驚喜的是,在壁窗後的廊門上,竟還有一面書卷式的照壁,上面鐫刻着晉代大書法家王羲之的千古名篇《蘭亭集序》!可見,林氏先祖不僅勤勞能幹,更是一位飽讀詩書、品位不凡的雅士。

遙想當年,林氏先祖從廣東遷徙至海南儋州謀生,他們開采錫礦,在河中淘金,也種植橡膠,憑借勤勞的雙手逐漸積累了財富。家族興旺之時,這座圍屋曾有近四十間大小房屋,兄弟姐妹幾十人同在一個屋檐下,共同勞作,和睦相處,其樂融融。時光荏苒,從最初的五兄弟,林氏家族已繁衍至二百余人,可謂人丁興旺。

如今,林氏後人有的遠赴美國、台灣,有的在廣州、海口、那大等地發展,子孫們紛紛在外置業安家,這座承載着家族記憶的祖屋,歸來的人越來越少,昔日的規模與人氣已難再現,日漸顯露出幾分寂寥。

鍾鷹揚故居:將軍府邸的榮光

提及南豐客家人的英雄,鍾鷹揚是一個繞不開的名字。這位清末的四品昭武都尉(1856—1911),字召唐,號小姜,正是南豐鎮深田村人。鍾鷹揚自幼在家中習文修武,博覽經書。23歲考入武庫軍政國學,24歲便投身軍旅,因剿匪有功,獲皇帝欽加五品,授予衛武守備銜,並榮獲獎黃銅令一張,派駐瓊州鎮標補用分府。

光緒十六年(1890年),他奉調至陽江縣征剿匪患,安定地方,歷時一年,政績斐然,深得民心,獲贈「威震舊符」匾額。光緒皇帝更是欽加其為四品,誥封昭武都尉,賞戴藍翎,並禦賜「加官晉爵」、「昭武第」等匾額,光耀門楣。

其後,當儋州、臨高一帶發生土客紛爭,波及百余村莊時,他毅然回鄉,組建保衛團局,會同鄉親除暴安良,為梓裏帶來了安寧。

來到鍾鷹揚故居,甫入村口,一棵參天古樹靜默守護,樹下那片曾有兩個籃球場大小的校場,便是當年鍾將軍練兵的所在。午後陽光灑下,校場寧靜,鳥鳴清脆,恍惚間,金戈鐵馬的操練聲猶在耳畔回響。

走過校場,便是鍾家的圍屋了。這是一座典型的客家古建築,坐西向東,由前後兩進房屋組成。第一排正房大門之上,高懸着「昭武第」的牌匾,墻面上繪有鍾鷹揚的畫像——畫中的他高大健壯,目光炯炯,氣宇軒昂。邁入大門,穿過廳堂,便來到圍屋的小天井。

立於天井之中,腳下是布滿青苔的古樸青磚,仰望屋檐四周,各種形狀的鎏金雕飾雖偶有褪色,大部分仍熠熠生輝,訴說着昔日的榮光與顯赫,只有一兩處因雨水沖刷略顯陳舊。

天井之後是第二排房屋,廳堂屏風上,「加官晉爵」四個工整大字赫然在目。據鍾鷹揚的第四代後裔鍾學才先生介紹,這裏便是當年鍾鷹揚升堂議事、處理公務的地方。

鍾鷹揚故居的修復於2024年3月31日動工,今年1月10日竣工,修舊如舊,重放異彩,處處彰顯古樸典雅的韻味。

弘農堂:麥萬村中的寂寞守望

告別南豐,到達古樹掩映的麥萬村,弘農堂——全村唯一的客家圍屋,便靜立於環村路的一隅,帶著幾分遺世獨立的寂寞。

這座位於和慶鎮麥萬村的弘農堂,亦稱楊氏祠堂,是由清乾隆年間(1736-1795年)從廣東陽江縣(今陽江市)竹山村渡瓊而來的楊開猷所建。弘農堂坐西向東,是一座杠式圍屋建築,整體形製近似四合院,平面呈長方形,為三進式格局。其面寬達41米,進深21.6米,占地面積約890平方米。

整座建築主要由三座堂屋、南北兩條杠屋以及院墻等組成,皆為磚木結構,硬山式屋頂。三進堂屋沿中軸線依次排列,其中,最裏進的上堂屋供奉着楊氏家族列祖列宗的牌位,堂屋兩側還設有廂房。南北二杠屋與堂屋縱向排列,分別建於堂屋前方的左右兩側,其門兩兩相對,杠屋高大的山墻朝向東方。

值得一提的是,弘農堂前堂屋的梁架上,懸掛着一塊清道光二十年(公元1840年)的「貢元」木匾,這是始祖楊開猷的次子楊元龍當年考取貢生第一名的珍貴實物見證,也寄托了家族耕讀傳世的期望。

然而,由於自然侵蝕與人為活動的影響,加之年久失修,弘農堂的部分建築已遭到了不同程度的損毀。據村裏的楊志雄老人介紹,麥萬村內及周邊的村民皆為楊姓,同是楊開猷的後裔。如今,村裏的子孫已繁衍至第九代,全村共有三十多戶人家,約二百余口,至今仍保留着講客家話的傳統。隨着家族人口的壯大,原先的圍屋早已無法容納,族人們紛紛外遷,另建新居。這座曾經熱鬧非凡的圍屋,最終演變成了家族尋根問祖、祭拜先人的精神家園。

散落在儋州大地上的客家圍屋,是客家人遷徙、開拓、聚居、傳承的獨特見證,是珍貴的歷史文化遺產。如何讓這些「沈睡」的圍屋「蘇醒」,讓客家文化在新的時代煥發生機,是我們這個時代人需要深思並付諸行動的課題。

圖文素材:儋州市人民政府 儋州文物