150余年前,中國現代足球運動從梅州小山村走出

150余年前,中國現代足球運動從梅州小山村走出

比賽剛開始3分鐘,廣東隊就以雷霆般的速度攻進一球,打得上海隊措手不及……

這是6月19日,在廣東梅州梅縣區文體中心舉行的第十五屆全國運動會(以下簡稱「十五運會」)群眾比賽足球項目五人製男子甲組決賽場上的一幕。

據了解,按照十五運會組委會安排,梅州不僅承辦了十五運會廣東賽區競體組、群眾組的多項足球比賽,還將組隊代表廣東省參加競體組男子足球U16和群眾組五人製男子老將組比賽。

在全運會足球項目上受到如此「器重」,與梅州作為「足球之鄉」的悠久歷史密不可分。從1873年現代足球運動隨現代教育傳入梅州五華縣長布鎮元坑,到走出「一代球王」李惠堂,再到湧現「一縣六國腳」……

經歷了150多年的風雨陽光,足球文化已深嵌在梅州文化基因之中,這項風靡全球的現代體育運動在此蓬勃發展。

1.五華元坑孕育中國現代足球

1956年秋,國家體委正式授予廣東梅縣地區「足球之鄉」稱號。據廣東省體育誌和梅縣縣誌記載:「周恩來總理曾在一次對外工作會議上提到,廣東梅縣是足球之鄉,請外國友人去那裏參觀。」1988年設立梅州市後,「足球之鄉」通常就指梅州市所轄範圍。

從廣梅高鐵五華站,驅車穿越數十公裏崎嶇山路,就來到五華縣長布鎮元坑村,綿延不絕的丘陵山地把這個小鄉村包圍其中。

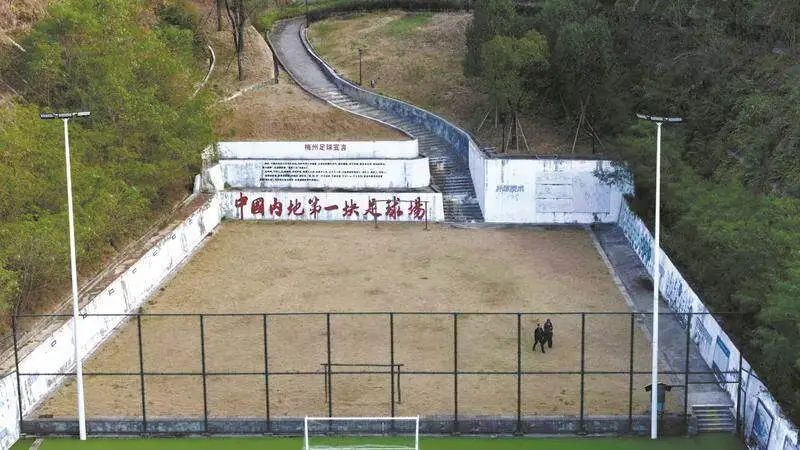

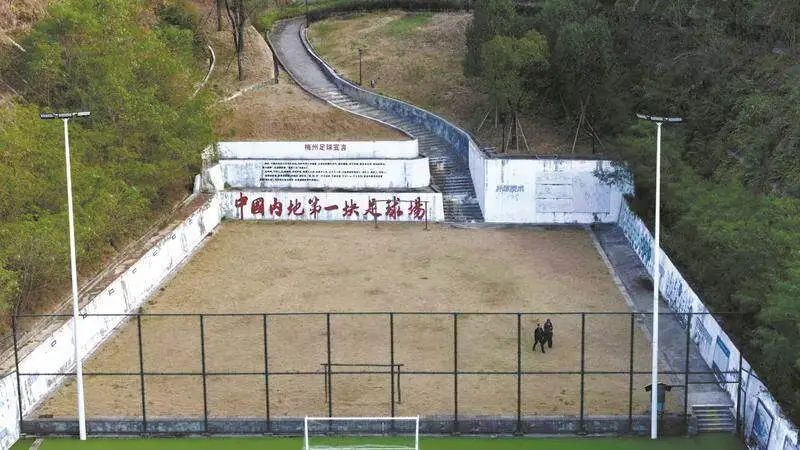

中國內地第一塊足球場 五華縣文化廣電旅遊體育局提供

160多年前,德國籍傳教士邊得志、法國籍傳教士畢安遠渡重洋,穿越嶺南地區的崇山峻嶺,來到梅州五華縣,1865年開始在元坑興辦西學。

1873年,他們建起敬業齋為中書館(中學)校舍。慢慢地,元坑中書館開設起文學、科學、哲學、神學、體操、音樂六科課程,中學校舍旁還開辟了足球場(也是中國內地現代第一塊足球場),兩人就在這裏教學生踢足球。

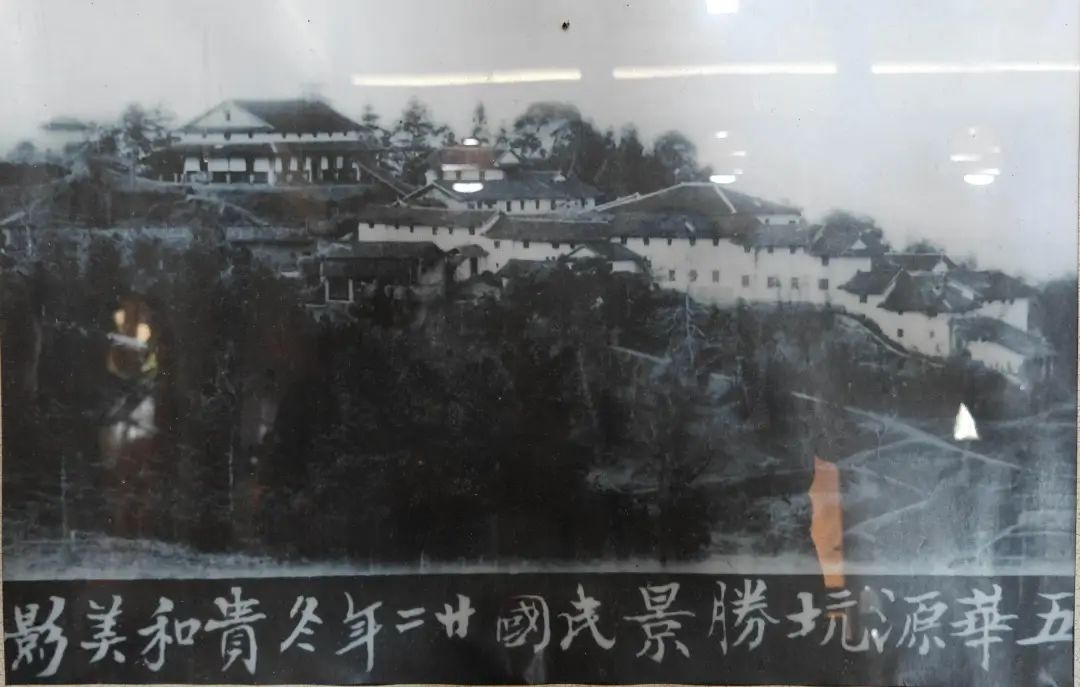

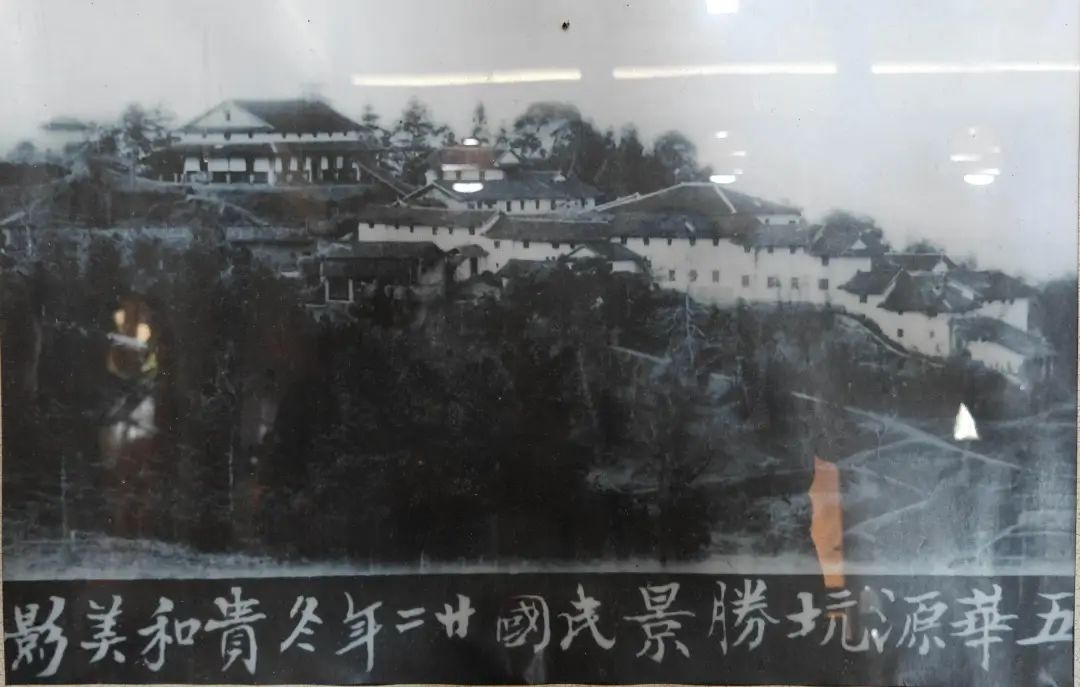

民國時期元坑中書館建築群照片

「有時,下課鐘聲方歇,球場上已騰起一片打球爭奪喧鬧之聲,故足球技術水準,一般都造詣甚高。」1948年的《五華縣誌》如是記載了當時元坑中學學生課間踢球的場景。

廣東資深體育記者陳偉勝通過長期研究史料,並遠赴歐洲調查,將大量外文典籍與《五華縣誌》等史料相互印證,最終得出結論:現代足球運動最早於清朝同治十二年(1873年),由畢安、邊得志兩人在五華元坑辦學傳教期間,正式傳入中國。這個結論也得到了國家體育總局的認可,2015年「五華·元坑」被授予「中國內地現代足球發源地」牌匾。

2. 現代教育栽培足壇先驅

兩位來自異國的中學教師完成了足球史上的傳播壯舉,也開創了中國內地現代足球運動先河。

這所中學培養出的魏錦新、江愛其、魏靈聖、李偉容、李華瑞、李其美、李興橫、李法春等中國內地第一批足球運動員,成為了中國現代足球運動的第一批傳播使者,從元坑出發,走出五華,走出梅州,從沿海走向中國各地。

遺址上的中國內地現代足球發源地標誌

元坑中書館的課程設置模式,在當時的廣東地區可謂開風氣之先,前來求學者遍及東江、梅江客屬十數縣和東莞、惠陽、寶安等地。

後來,五華萃文中學、梅州樂育中學都延續了這樣的辦學模式,從傳統學堂教育向現代多學科教育轉變,大力推動梅州地區現代教育的發展,而其中的足球特色亦得以逐步傳承、播散。

山巒起伏、林木蒼翠依舊,在當年的元坑中書館遺址上,牧師樓、邊得志住房、東門遺址、西門遺址等墻體、跑道等依然清晰可辨。

牧師樓等建築遺址

據五華縣文化廣電旅遊體育局黨組成員曾經緯介紹,近年,為最大程度恢復舊址的歷史原貌,五華縣組織相關專家從大量的歷史照片和史籍檔案中找尋建築的樣式、格局和細節,形成最終施工方案,建設起了「五華·元坑遺址景區」。

他們以打造全國首家「現代足球舊址公園」為目標,復建中書院、足球場、東門、西門、環山跑道舊址等,新建了瞭望台、畢安和邊得志雕像、現代足球文化啟蒙園等,古色古香的磚石建築錯落山間,引人撫今追昔。

3.梅州甘柚成就一代球王

距離元坑四五十公裏外,五華縣橫陂鎮錫坑端本學校,1906年創辦時就開辟了一個大型足球場,由從元坑中書館畢業的學生任教師,傳授足球技藝。這樣一來,帶動學校周邊老樓村的青少年都追捧足球運動。

這些愛踢球的「後生」裏,走出了享譽海內外的「世界球王」李惠堂。

李惠堂舊居

如今,五華縣橫陂鎮老樓村的大路邊,有一座典型的「四點金」式的客家民居,面寬五間,三進院落四合院布局,2008年11月被公布為第五批廣東省文物保護單位。這就是由李惠堂之父李浩如於光緒十八年(1892年)所建的聯慶樓,即李惠堂舊居。

1905年,李惠堂生於香港,自幼就常看英國人踢足球。五歲時他從香港回到家鄉,在端本學校念小學,開始癡迷足球,苦練球技。據傳,當年聯慶樓門口有兩棵柚子樹,李家從香港帶回來的球踢壞了之後,李惠堂就摘柚子當球踢,以門前曬谷坪當球場、以狗洞當球門練習掃射,癡練不輟。當年和他一起赤腳踢球的同村小夥伴,出了好幾位球星,包括後來一起參加1936年奧運會的李天生。

1923年,李惠堂未滿18歲就入選了當時的中國足球隊,參加第六屆遠東運動會,首度為國披甲即進球!隨後,他還參加了第七、九、十屆遠東運動會足球賽,共四次助力中國隊奪得冠軍。這些驕人戰績令他榮獲「亞洲球王」稱號,聲名遠揚。

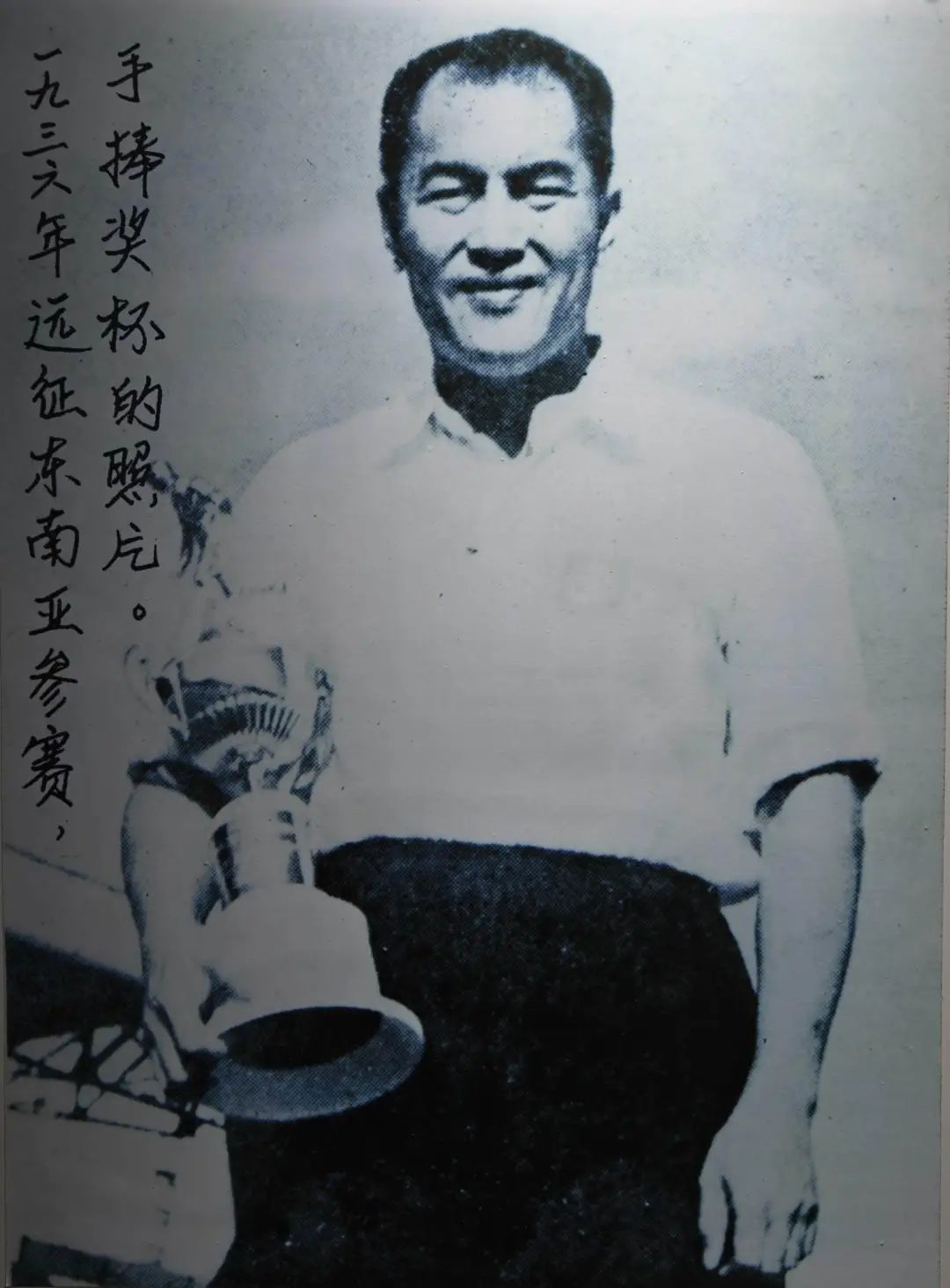

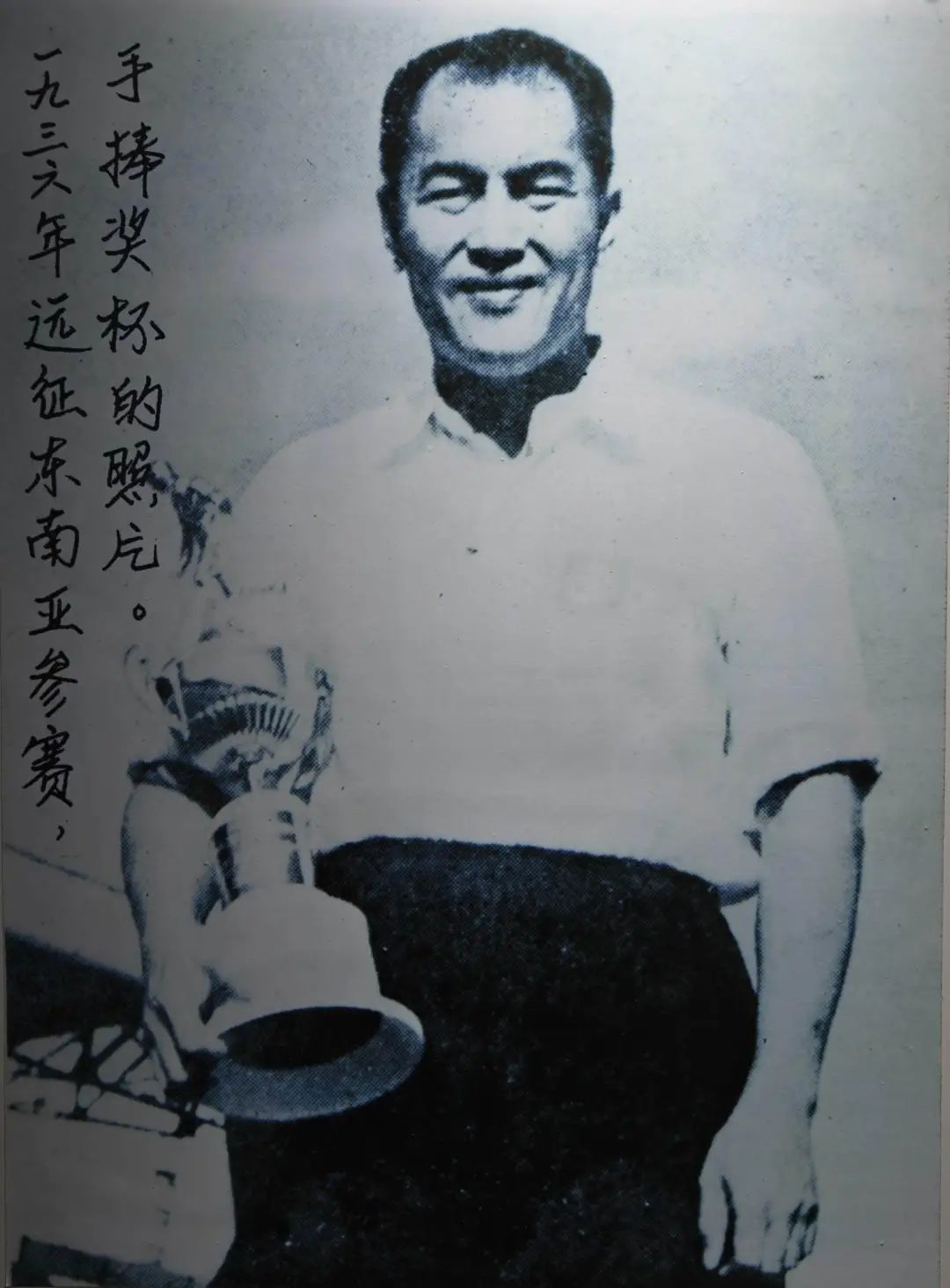

李惠堂舊居展示的球王李惠堂照片

「看戲要看梅蘭芳,看球要看李惠堂。」這句20世紀30年代的流行語,彰顯了李惠堂的卓越地位。他馳騁足壇二十五年,足跡遍及亞歐,多次率中國足球隊參加奧運會等國際性比賽,1000多場比賽,進了1860個球,獲得近百枚獎章和120多座獎杯。1965年,李惠堂當選亞足聯副主席,次年榮膺國際足聯副主席,成為迄今為止在國際足聯職位最高的中國人。

4.南派足球名動神州大地

進入20世紀80年代,以時任中國男足主教練曾雪麟為代表,梅州湧現出蔡錦標、池明華、楊寧、王惠良、黃德保、郭億軍、謝育新、伍文兵、張小文、吳育華、李玉展、吳偉英等一批男女足省腳、國腳,開啟了梅州球員占據廣東足球半壁江山的時代,梅州足球的技戰術打法也成為中國南派足球的代表之一。

在梅州,以「踢柚子」完成的鄉村足球啟蒙還在持續……在艱苦年代,正規的足球昂貴而且匱乏,聰明的梅州人就學習當年的球王李惠堂,利用本地特產的柚子充當起足球,將曬谷坪和冬季旱田作為場地,以此開展足球活動。「踢柚子」練就了基本功,也讓梅州籍足球運動員積攢起了吃苦耐勞,永不服輸的精氣神。

黃德保教練作足球青訓啟蒙 受訪人提供

從梅縣西陽鎮(今梅江區西陽鎮)農村成長的前國腳、梅縣強民體育會會長黃德保教練,今年65歲,對自己小時候「踢柚子」的經歷依然歷歷在目。「以前的足球都很金貴,學校只有兩三個,平時不讓踢,沒辦法就只能把柚子摘下來踢。雖然聽起來,踢柚子好像很好玩,但實質上肉質很硬,又沒有球鞋穿,所以我們的腳趾頭經常會踢到開裂、流血。」

黃德保表示,盡管如此,但他們還是樂此不疲。「踢柚子」練就了基本功,也讓梅州籍足球運動員積攢起了吃苦耐勞、永不服輸的精氣神。

就這樣,興趣帶來動力,黃德保硬是把自己的左腳技術練得爐火純青,被梅縣體校、廣東省體校發掘,後來一路入選廣東少年隊、中國青年隊、廣東隊、國家隊。

那些年,中國足球氛圍濃烈,每年一屆的「省港杯」足球賽無不萬人空巷。廣東省隊內,梅州籍球員和廣州籍球員幾乎各占半邊天下,「在跟香港隊比賽時,大家都聽得懂粵語,因此我們廣東隊就用客家話來交流,避免泄漏比賽技戰術布置,果然取得奇效。」黃德保回憶道。當時,大家長期一起訓練合作無間,大大擦亮了廣東足球的「金字招牌」,南派足球聞名全國。

梅州五華橫陂足球特色小鎮青訓

退役後,黃德保成為了一名足球青訓教練。作為「足球之鄉」的梅州,搭建起了校園足球、業余體校、省專業隊、職業俱樂部和高等院校的人才培養平台,努力打通足球人才輸送通道。

在梅州市體育運動學校,校長周健粦告訴記者,在2024年廣東省錦標賽中,梅州體校獲女足U11、U12冠軍,U13和U10亞軍;5人入選中國足協U14女足選拔隊,7人入選不同年齡段訓練營。

5.球鄉主場共赴全運之約

2025年6月13日,十五運會群眾比賽足球項目五人製男子組決賽開賽儀式在梅州市梅縣區文體中心舉行。此後幾日,來自全國各地的代表隊在梅縣區文體中心、梅州市劍英體育館酣戰,為現場觀眾和線上球迷呈現了一場又一場精彩賽事。

十五運會群眾比賽足球項目五人製男子組比賽現場

此次廣東隊也有不少球員是梅州人,來自五華的李威頡是其中之一。他興奮地說:「這次回到家鄉、回到自己的主場代表廣東隊參賽,很開心!」最終,廣東隊獲得冠軍。

當下,貴州「村超」、江蘇「蘇超」火爆,引起全民熱議。梅州市足協副主席丘建誼也很有底氣:「梅州足球的魂是歷史的傳承,根是『全民皆足球』。」據悉,在賽事體系方面,梅州已建立起以「青少年足球聯賽」為龍頭,覆蓋各年齡段、市縣鎮相互銜接的青少年足球賽事體系。

社會賽事同樣蓬勃開展,近年來,梅州各地紛紛舉辦各類運動賽事,推動「體育+」經濟高質量發展,舉辦了城北村超、橫陂村超、梅州五人足球爭霸賽、賀歲杯、五四杯等賽事。

丘建誼介紹,目前梅州市各級各類足球場地逾千塊,平均每萬人場地數量居全省第一、全國領先。《廣東省足球產業研究報告》顯示,梅州以28.3%的足球人口比例高居廣東各城市首位,超出全省平均值十多個百分點。

梅州東較場(梅州足球文化公園) 梅州市足球協會提供

說起足球場,讓人感慨的還有一處史跡:1933年,梅州東較場改造成大型體育場,足球場長250米、寬196米,是當時廣東省最大的足球場之一。

這裏一直是梅州市民足球活動的中心,見證了從20世紀30年代起梅州足球的輝煌歷史和足球明星的傳奇故事。1942年,李惠堂回五華組建五華足球隊,率隊前來訪問梅縣強民足球隊,在東較場賽過幾場;1985年,曾雪麟帶領的國家足球隊來過……很多梅州資深球迷依然如數家珍。如今,這裏是梅州足球文化公園,成為「足球之鄉」的地標之一、梅州展示城市獨特魅力的又一窗口。

2022年,梅州市入選「十四五」期間第二批全國足球發展重點城市。至此,廣東共有廣州、深圳、梅州三座全國足球發展重點城市。近年來,梅州相繼出台《梅州市振興「足球之鄉」十年規劃》《梅州市足球綜合改革方案》《梅州市足球中長期發展規劃(2020-2050年)》《梅州足球特區建設規劃》等一系列政策。

五華縣惠堂體育場 五華縣文化廣電旅遊體育局提供

與此同時,當地活化利用中國內地現代足球發源地、李惠堂舊居、惠堂體育場等旅遊資源,「體育+」「足球+」經濟效益不斷凸顯。隨着「百千萬工程」走實走深,足球帶動起梅州文化、旅遊、生態等多種資源優勢,「一場球激活一座城」日益成為現實。

【訪談】

客家文化與足球精神天然契合

張長城(嘉應學院體育學院副院長、梅州足球文化研究專家 )

羊城晚報:梅州能成為名聞遐邇的「足球之鄉」,有着怎樣的文化基因與土壤?

張長城:梅州足球有着深厚土壤。歷史淵源上,其起點可追溯至清末民初,當時官辦新學、民辦學校與教會學校蓬勃發展,成為現代足球傳播的重要載體,特別重要的是客家人對外來文化有着可貴的包容性,這才讓新生的現代足球運動落地生根。

作為著名僑鄉,華僑支持則是關鍵支柱。海外客家人不僅提供物質支持,更與家鄉足球形成「雙向成就」——華僑資助足球發展,足球則彰顯華僑成就,這種獨特互動是梅州足球的鮮明特色。

羊城晚報:為何客家文化會對現代足球運動青眼有加?

張長城:客家文化與足球精神存在天然的契合性。客家人歷經遷徙形成的「愛國愛家、頑強拼搏、包容創新」精神,完美融入了足球運動。

我們可以看到,在外地的客家會館有着嚴謹的組織架構(如理事、財會分工),這與現代足球的團隊協作理念相通;而客家武術「小快靈」的特點,更直接孕育了梅州足球「兩翼齊飛、下底傳中」的南派技術風格。隨着客家文化的浸潤,足球成為客家人生活的有機部分,是情感表達和社會交往的媒介。深厚的文化基因,正是梅州作為「足球之鄉」不可復製的核心競爭力。

羊城晚報:梅州足球對中國足球有何獨特貢獻?

張長城:梅州足球的發展,除了大家耳熟能詳的那些賽事勝利、人才輩出外,更為重要的貢獻表現為:走出了一條意在以足球救國、報國、強國的發展道路。

比如在抗戰時期,李惠堂與梅縣強民體育會的足球義賽義演,激勵民志;新中國成立後,我們通過足球運動加強對外交流,打破了歐美的封鎖;現在建設足球強國,梅州培養的大量足球專業人才,如足球專業畢業生、教練、裁判等,也用堅實的人才基石在全國各地實踐體育精神,推動足球發展。足球作為一項集體運動,也是弘揚愛國主義的重要載體。

我們知道,唯有當足球真正紮根於一方水土的文化血脈與日常生活,成為人民美好生活的組成部分,其生命力才能歷久彌新。很直觀的呈現,就是梅州每萬人均足球場數量達廣東省第一,2021年城市足球健康指數更位列全國首位,各縣市區甚至各鄉鎮都有着豐富多樣的足球賽事,參與度極高的「村超」在各地盛行多年,深入群眾生活肌理。

羊城晚報:當下「村超」「蘇超」火爆掀起了新一輪的足球熱情,在「全民皆足球」的梅州,今後要如何提升「足球之鄉」的品牌影響力?

張長城:如果說鄉村足球比賽的水平和參與度,梅州肯定是處於領先地位的,但也要看到我們在賽事運營上有一定差距。未來,要更加重視IP傳播,抓住梅州本土足球基礎良好的土壤,展現梅州或者客家足球風格,善用新媒體展現基層足球活力,強化「包容共享」理念,吸引全國球迷參與。

在擁有中超球隊的基礎上,梅州應引進更多國際化高水平賽事,加大與農文旅等產業的融合,如通過發掘球王李惠堂、強民體育會等有歷史號召力的品牌,展示客家文化旅遊資源魅力,促進「足球+體驗/健康/休閑」的消費場景。這樣,邀請各地遊客來梅州體驗足球的快樂之旅,讓更多社會資金和企業參與進來也分享到成果激勵,才能形成良性發展。

【延伸】

李惠堂發起義賽籌款支援抗戰前線

抗日戰爭期間,中國各項體育運動基本停牌,但李惠堂堅持發起以支援抗戰為主題的足球義賽,在梅州地區掀起愛國熱潮。

據客名君《梅州足球史話》(新華出版社2022年出版)記述,1942年,李惠堂因受到汪偽政權的脅迫,決定放棄在香港經營的洋行返回內地,回到家鄉五華。那個春節,球王寫了一副對聯「認認真真抗戰,隨隨便便過年」,貼在聯慶樓的大門上。

隨後,李惠堂動員子侄鄉鄰組成錫江足球隊,到五華橫陂、河口、安流、錫坑、華城等鎮,與當地師生聯隊打表演賽,所到之處人潮湧動。

李惠堂踢球英姿矗立在梅州東較場外

李惠堂在其所著的《球圃菜根集》中,回憶了首次親臨球城梅縣時的情形:「所經各地有球場的城市都邀我出席義賽,有時踢小球,有的地方踢大球。離老家六十英裏的梅縣,足球風氣相當濃厚,在省運會得過縣際賽冠軍。我第一次到那邊賽球那天,轟動了整個球城,萬人空巷,人們擠到那相當宏偉的公共體育場去,把球場重重圍住……」

1943年元旦前夕,李惠堂率領航建隊與溫集祥領導的強民隊在梅縣東較場進行「翰屏杯」抗日義賽,所得款項全部用於支援抗日前線將士。

2020年,年逾九旬的梅縣籍國家一級足球裁判劉錦泉在訪談中還回憶起這場比賽,說自己時年17歲,代表強民隊參加了首場七人製比賽;義賽期間,球城梅縣萬人空巷,很多人爬上欄桿到看台去觀賽。

曾雪麟也在自傳中提及,當時他在梅州中學就讀,曾慕名前去觀戰,可惜未能擠進厚厚的觀眾墻。至今,東較場依舊是「足球之鄉」的地標之一。

抗戰期間,李惠堂率航建隊輾轉韶關、龍川、五華、興寧、梅縣、柳州、桂林、重慶、成都、自貢和昆明等地,舉行了139場足球義賽,為抗戰和賑災籌措經費,喚起民眾抗日愛國意識。

150余年前,中國現代足球運動從梅州小山村走出

比賽剛開始3分鐘,廣東隊就以雷霆般的速度攻進一球,打得上海隊措手不及……

這是6月19日,在廣東梅州梅縣區文體中心舉行的第十五屆全國運動會(以下簡稱「十五運會」)群眾比賽足球項目五人製男子甲組決賽場上的一幕。

據了解,按照十五運會組委會安排,梅州不僅承辦了十五運會廣東賽區競體組、群眾組的多項足球比賽,還將組隊代表廣東省參加競體組男子足球U16和群眾組五人製男子老將組比賽。

在全運會足球項目上受到如此「器重」,與梅州作為「足球之鄉」的悠久歷史密不可分。從1873年現代足球運動隨現代教育傳入梅州五華縣長布鎮元坑,到走出「一代球王」李惠堂,再到湧現「一縣六國腳」……

經歷了150多年的風雨陽光,足球文化已深嵌在梅州文化基因之中,這項風靡全球的現代體育運動在此蓬勃發展。

1.五華元坑孕育中國現代足球

1956年秋,國家體委正式授予廣東梅縣地區「足球之鄉」稱號。據廣東省體育誌和梅縣縣誌記載:「周恩來總理曾在一次對外工作會議上提到,廣東梅縣是足球之鄉,請外國友人去那裏參觀。」1988年設立梅州市後,「足球之鄉」通常就指梅州市所轄範圍。

從廣梅高鐵五華站,驅車穿越數十公裏崎嶇山路,就來到五華縣長布鎮元坑村,綿延不絕的丘陵山地把這個小鄉村包圍其中。

中國內地第一塊足球場 五華縣文化廣電旅遊體育局提供

160多年前,德國籍傳教士邊得志、法國籍傳教士畢安遠渡重洋,穿越嶺南地區的崇山峻嶺,來到梅州五華縣,1865年開始在元坑興辦西學。

1873年,他們建起敬業齋為中書館(中學)校舍。慢慢地,元坑中書館開設起文學、科學、哲學、神學、體操、音樂六科課程,中學校舍旁還開辟了足球場(也是中國內地現代第一塊足球場),兩人就在這裏教學生踢足球。

民國時期元坑中書館建築群照片

「有時,下課鐘聲方歇,球場上已騰起一片打球爭奪喧鬧之聲,故足球技術水準,一般都造詣甚高。」1948年的《五華縣誌》如是記載了當時元坑中學學生課間踢球的場景。

廣東資深體育記者陳偉勝通過長期研究史料,並遠赴歐洲調查,將大量外文典籍與《五華縣誌》等史料相互印證,最終得出結論:現代足球運動最早於清朝同治十二年(1873年),由畢安、邊得志兩人在五華元坑辦學傳教期間,正式傳入中國。這個結論也得到了國家體育總局的認可,2015年「五華·元坑」被授予「中國內地現代足球發源地」牌匾。

2. 現代教育栽培足壇先驅

兩位來自異國的中學教師完成了足球史上的傳播壯舉,也開創了中國內地現代足球運動先河。

這所中學培養出的魏錦新、江愛其、魏靈聖、李偉容、李華瑞、李其美、李興橫、李法春等中國內地第一批足球運動員,成為了中國現代足球運動的第一批傳播使者,從元坑出發,走出五華,走出梅州,從沿海走向中國各地。

遺址上的中國內地現代足球發源地標誌

元坑中書館的課程設置模式,在當時的廣東地區可謂開風氣之先,前來求學者遍及東江、梅江客屬十數縣和東莞、惠陽、寶安等地。

後來,五華萃文中學、梅州樂育中學都延續了這樣的辦學模式,從傳統學堂教育向現代多學科教育轉變,大力推動梅州地區現代教育的發展,而其中的足球特色亦得以逐步傳承、播散。

山巒起伏、林木蒼翠依舊,在當年的元坑中書館遺址上,牧師樓、邊得志住房、東門遺址、西門遺址等墻體、跑道等依然清晰可辨。

牧師樓等建築遺址

據五華縣文化廣電旅遊體育局黨組成員曾經緯介紹,近年,為最大程度恢復舊址的歷史原貌,五華縣組織相關專家從大量的歷史照片和史籍檔案中找尋建築的樣式、格局和細節,形成最終施工方案,建設起了「五華·元坑遺址景區」。

他們以打造全國首家「現代足球舊址公園」為目標,復建中書院、足球場、東門、西門、環山跑道舊址等,新建了瞭望台、畢安和邊得志雕像、現代足球文化啟蒙園等,古色古香的磚石建築錯落山間,引人撫今追昔。

3.梅州甘柚成就一代球王

距離元坑四五十公裏外,五華縣橫陂鎮錫坑端本學校,1906年創辦時就開辟了一個大型足球場,由從元坑中書館畢業的學生任教師,傳授足球技藝。這樣一來,帶動學校周邊老樓村的青少年都追捧足球運動。

這些愛踢球的「後生」裏,走出了享譽海內外的「世界球王」李惠堂。

李惠堂舊居

如今,五華縣橫陂鎮老樓村的大路邊,有一座典型的「四點金」式的客家民居,面寬五間,三進院落四合院布局,2008年11月被公布為第五批廣東省文物保護單位。這就是由李惠堂之父李浩如於光緒十八年(1892年)所建的聯慶樓,即李惠堂舊居。

1905年,李惠堂生於香港,自幼就常看英國人踢足球。五歲時他從香港回到家鄉,在端本學校念小學,開始癡迷足球,苦練球技。據傳,當年聯慶樓門口有兩棵柚子樹,李家從香港帶回來的球踢壞了之後,李惠堂就摘柚子當球踢,以門前曬谷坪當球場、以狗洞當球門練習掃射,癡練不輟。當年和他一起赤腳踢球的同村小夥伴,出了好幾位球星,包括後來一起參加1936年奧運會的李天生。

1923年,李惠堂未滿18歲就入選了當時的中國足球隊,參加第六屆遠東運動會,首度為國披甲即進球!隨後,他還參加了第七、九、十屆遠東運動會足球賽,共四次助力中國隊奪得冠軍。這些驕人戰績令他榮獲「亞洲球王」稱號,聲名遠揚。

李惠堂舊居展示的球王李惠堂照片

「看戲要看梅蘭芳,看球要看李惠堂。」這句20世紀30年代的流行語,彰顯了李惠堂的卓越地位。他馳騁足壇二十五年,足跡遍及亞歐,多次率中國足球隊參加奧運會等國際性比賽,1000多場比賽,進了1860個球,獲得近百枚獎章和120多座獎杯。1965年,李惠堂當選亞足聯副主席,次年榮膺國際足聯副主席,成為迄今為止在國際足聯職位最高的中國人。

4.南派足球名動神州大地

進入20世紀80年代,以時任中國男足主教練曾雪麟為代表,梅州湧現出蔡錦標、池明華、楊寧、王惠良、黃德保、郭億軍、謝育新、伍文兵、張小文、吳育華、李玉展、吳偉英等一批男女足省腳、國腳,開啟了梅州球員占據廣東足球半壁江山的時代,梅州足球的技戰術打法也成為中國南派足球的代表之一。

在梅州,以「踢柚子」完成的鄉村足球啟蒙還在持續……在艱苦年代,正規的足球昂貴而且匱乏,聰明的梅州人就學習當年的球王李惠堂,利用本地特產的柚子充當起足球,將曬谷坪和冬季旱田作為場地,以此開展足球活動。「踢柚子」練就了基本功,也讓梅州籍足球運動員積攢起了吃苦耐勞,永不服輸的精氣神。

黃德保教練作足球青訓啟蒙 受訪人提供

從梅縣西陽鎮(今梅江區西陽鎮)農村成長的前國腳、梅縣強民體育會會長黃德保教練,今年65歲,對自己小時候「踢柚子」的經歷依然歷歷在目。「以前的足球都很金貴,學校只有兩三個,平時不讓踢,沒辦法就只能把柚子摘下來踢。雖然聽起來,踢柚子好像很好玩,但實質上肉質很硬,又沒有球鞋穿,所以我們的腳趾頭經常會踢到開裂、流血。」

黃德保表示,盡管如此,但他們還是樂此不疲。「踢柚子」練就了基本功,也讓梅州籍足球運動員積攢起了吃苦耐勞、永不服輸的精氣神。

就這樣,興趣帶來動力,黃德保硬是把自己的左腳技術練得爐火純青,被梅縣體校、廣東省體校發掘,後來一路入選廣東少年隊、中國青年隊、廣東隊、國家隊。

那些年,中國足球氛圍濃烈,每年一屆的「省港杯」足球賽無不萬人空巷。廣東省隊內,梅州籍球員和廣州籍球員幾乎各占半邊天下,「在跟香港隊比賽時,大家都聽得懂粵語,因此我們廣東隊就用客家話來交流,避免泄漏比賽技戰術布置,果然取得奇效。」黃德保回憶道。當時,大家長期一起訓練合作無間,大大擦亮了廣東足球的「金字招牌」,南派足球聞名全國。

梅州五華橫陂足球特色小鎮青訓

退役後,黃德保成為了一名足球青訓教練。作為「足球之鄉」的梅州,搭建起了校園足球、業余體校、省專業隊、職業俱樂部和高等院校的人才培養平台,努力打通足球人才輸送通道。

在梅州市體育運動學校,校長周健粦告訴記者,在2024年廣東省錦標賽中,梅州體校獲女足U11、U12冠軍,U13和U10亞軍;5人入選中國足協U14女足選拔隊,7人入選不同年齡段訓練營。

5.球鄉主場共赴全運之約

2025年6月13日,十五運會群眾比賽足球項目五人製男子組決賽開賽儀式在梅州市梅縣區文體中心舉行。此後幾日,來自全國各地的代表隊在梅縣區文體中心、梅州市劍英體育館酣戰,為現場觀眾和線上球迷呈現了一場又一場精彩賽事。

十五運會群眾比賽足球項目五人製男子組比賽現場

此次廣東隊也有不少球員是梅州人,來自五華的李威頡是其中之一。他興奮地說:「這次回到家鄉、回到自己的主場代表廣東隊參賽,很開心!」最終,廣東隊獲得冠軍。

當下,貴州「村超」、江蘇「蘇超」火爆,引起全民熱議。梅州市足協副主席丘建誼也很有底氣:「梅州足球的魂是歷史的傳承,根是『全民皆足球』。」據悉,在賽事體系方面,梅州已建立起以「青少年足球聯賽」為龍頭,覆蓋各年齡段、市縣鎮相互銜接的青少年足球賽事體系。

社會賽事同樣蓬勃開展,近年來,梅州各地紛紛舉辦各類運動賽事,推動「體育+」經濟高質量發展,舉辦了城北村超、橫陂村超、梅州五人足球爭霸賽、賀歲杯、五四杯等賽事。

丘建誼介紹,目前梅州市各級各類足球場地逾千塊,平均每萬人場地數量居全省第一、全國領先。《廣東省足球產業研究報告》顯示,梅州以28.3%的足球人口比例高居廣東各城市首位,超出全省平均值十多個百分點。

梅州東較場(梅州足球文化公園) 梅州市足球協會提供

說起足球場,讓人感慨的還有一處史跡:1933年,梅州東較場改造成大型體育場,足球場長250米、寬196米,是當時廣東省最大的足球場之一。

這裏一直是梅州市民足球活動的中心,見證了從20世紀30年代起梅州足球的輝煌歷史和足球明星的傳奇故事。1942年,李惠堂回五華組建五華足球隊,率隊前來訪問梅縣強民足球隊,在東較場賽過幾場;1985年,曾雪麟帶領的國家足球隊來過……很多梅州資深球迷依然如數家珍。如今,這裏是梅州足球文化公園,成為「足球之鄉」的地標之一、梅州展示城市獨特魅力的又一窗口。

2022年,梅州市入選「十四五」期間第二批全國足球發展重點城市。至此,廣東共有廣州、深圳、梅州三座全國足球發展重點城市。近年來,梅州相繼出台《梅州市振興「足球之鄉」十年規劃》《梅州市足球綜合改革方案》《梅州市足球中長期發展規劃(2020-2050年)》《梅州足球特區建設規劃》等一系列政策。

五華縣惠堂體育場 五華縣文化廣電旅遊體育局提供

與此同時,當地活化利用中國內地現代足球發源地、李惠堂舊居、惠堂體育場等旅遊資源,「體育+」「足球+」經濟效益不斷凸顯。隨着「百千萬工程」走實走深,足球帶動起梅州文化、旅遊、生態等多種資源優勢,「一場球激活一座城」日益成為現實。

【訪談】

客家文化與足球精神天然契合

張長城(嘉應學院體育學院副院長、梅州足球文化研究專家 )

羊城晚報:梅州能成為名聞遐邇的「足球之鄉」,有着怎樣的文化基因與土壤?

張長城:梅州足球有着深厚土壤。歷史淵源上,其起點可追溯至清末民初,當時官辦新學、民辦學校與教會學校蓬勃發展,成為現代足球傳播的重要載體,特別重要的是客家人對外來文化有着可貴的包容性,這才讓新生的現代足球運動落地生根。

作為著名僑鄉,華僑支持則是關鍵支柱。海外客家人不僅提供物質支持,更與家鄉足球形成「雙向成就」——華僑資助足球發展,足球則彰顯華僑成就,這種獨特互動是梅州足球的鮮明特色。

羊城晚報:為何客家文化會對現代足球運動青眼有加?

張長城:客家文化與足球精神存在天然的契合性。客家人歷經遷徙形成的「愛國愛家、頑強拼搏、包容創新」精神,完美融入了足球運動。

我們可以看到,在外地的客家會館有着嚴謹的組織架構(如理事、財會分工),這與現代足球的團隊協作理念相通;而客家武術「小快靈」的特點,更直接孕育了梅州足球「兩翼齊飛、下底傳中」的南派技術風格。隨着客家文化的浸潤,足球成為客家人生活的有機部分,是情感表達和社會交往的媒介。深厚的文化基因,正是梅州作為「足球之鄉」不可復製的核心競爭力。

羊城晚報:梅州足球對中國足球有何獨特貢獻?

張長城:梅州足球的發展,除了大家耳熟能詳的那些賽事勝利、人才輩出外,更為重要的貢獻表現為:走出了一條意在以足球救國、報國、強國的發展道路。

比如在抗戰時期,李惠堂與梅縣強民體育會的足球義賽義演,激勵民志;新中國成立後,我們通過足球運動加強對外交流,打破了歐美的封鎖;現在建設足球強國,梅州培養的大量足球專業人才,如足球專業畢業生、教練、裁判等,也用堅實的人才基石在全國各地實踐體育精神,推動足球發展。足球作為一項集體運動,也是弘揚愛國主義的重要載體。

我們知道,唯有當足球真正紮根於一方水土的文化血脈與日常生活,成為人民美好生活的組成部分,其生命力才能歷久彌新。很直觀的呈現,就是梅州每萬人均足球場數量達廣東省第一,2021年城市足球健康指數更位列全國首位,各縣市區甚至各鄉鎮都有着豐富多樣的足球賽事,參與度極高的「村超」在各地盛行多年,深入群眾生活肌理。

羊城晚報:當下「村超」「蘇超」火爆掀起了新一輪的足球熱情,在「全民皆足球」的梅州,今後要如何提升「足球之鄉」的品牌影響力?

張長城:如果說鄉村足球比賽的水平和參與度,梅州肯定是處於領先地位的,但也要看到我們在賽事運營上有一定差距。未來,要更加重視IP傳播,抓住梅州本土足球基礎良好的土壤,展現梅州或者客家足球風格,善用新媒體展現基層足球活力,強化「包容共享」理念,吸引全國球迷參與。

在擁有中超球隊的基礎上,梅州應引進更多國際化高水平賽事,加大與農文旅等產業的融合,如通過發掘球王李惠堂、強民體育會等有歷史號召力的品牌,展示客家文化旅遊資源魅力,促進「足球+體驗/健康/休閑」的消費場景。這樣,邀請各地遊客來梅州體驗足球的快樂之旅,讓更多社會資金和企業參與進來也分享到成果激勵,才能形成良性發展。

【延伸】

李惠堂發起義賽籌款支援抗戰前線

抗日戰爭期間,中國各項體育運動基本停牌,但李惠堂堅持發起以支援抗戰為主題的足球義賽,在梅州地區掀起愛國熱潮。

據客名君《梅州足球史話》(新華出版社2022年出版)記述,1942年,李惠堂因受到汪偽政權的脅迫,決定放棄在香港經營的洋行返回內地,回到家鄉五華。那個春節,球王寫了一副對聯「認認真真抗戰,隨隨便便過年」,貼在聯慶樓的大門上。

隨後,李惠堂動員子侄鄉鄰組成錫江足球隊,到五華橫陂、河口、安流、錫坑、華城等鎮,與當地師生聯隊打表演賽,所到之處人潮湧動。

李惠堂踢球英姿矗立在梅州東較場外

李惠堂在其所著的《球圃菜根集》中,回憶了首次親臨球城梅縣時的情形:「所經各地有球場的城市都邀我出席義賽,有時踢小球,有的地方踢大球。離老家六十英裏的梅縣,足球風氣相當濃厚,在省運會得過縣際賽冠軍。我第一次到那邊賽球那天,轟動了整個球城,萬人空巷,人們擠到那相當宏偉的公共體育場去,把球場重重圍住……」

1943年元旦前夕,李惠堂率領航建隊與溫集祥領導的強民隊在梅縣東較場進行「翰屏杯」抗日義賽,所得款項全部用於支援抗日前線將士。

2020年,年逾九旬的梅縣籍國家一級足球裁判劉錦泉在訪談中還回憶起這場比賽,說自己時年17歲,代表強民隊參加了首場七人製比賽;義賽期間,球城梅縣萬人空巷,很多人爬上欄桿到看台去觀賽。

曾雪麟也在自傳中提及,當時他在梅州中學就讀,曾慕名前去觀戰,可惜未能擠進厚厚的觀眾墻。至今,東較場依舊是「足球之鄉」的地標之一。

抗戰期間,李惠堂率航建隊輾轉韶關、龍川、五華、興寧、梅縣、柳州、桂林、重慶、成都、自貢和昆明等地,舉行了139場足球義賽,為抗戰和賑災籌措經費,喚起民眾抗日愛國意識。