「再看一眼家鄉」,黃旭華院士安葬於家鄉汕尾

「再看一眼家鄉」,黃旭華院士安葬於家鄉汕尾

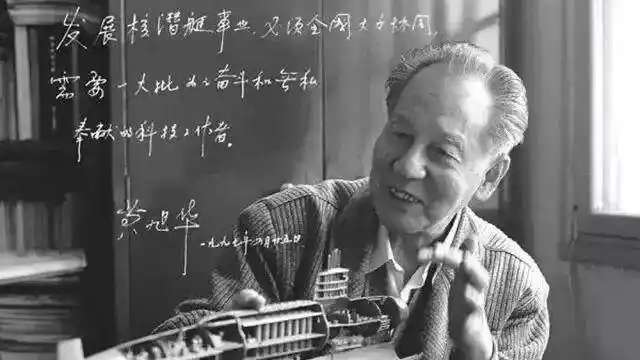

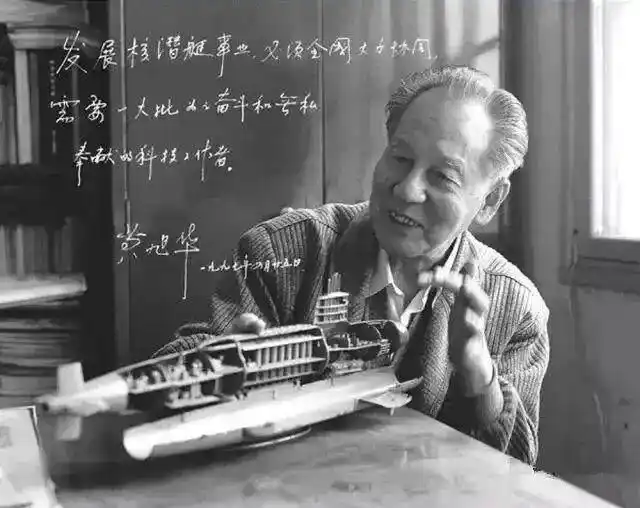

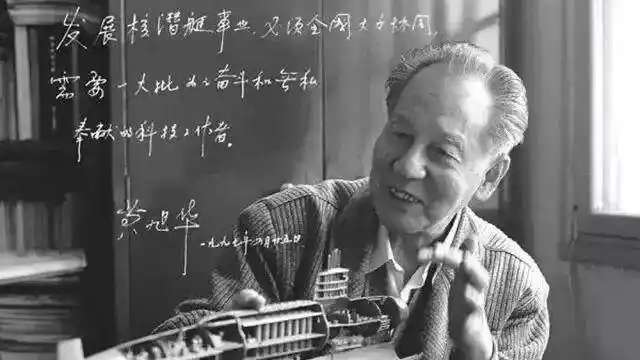

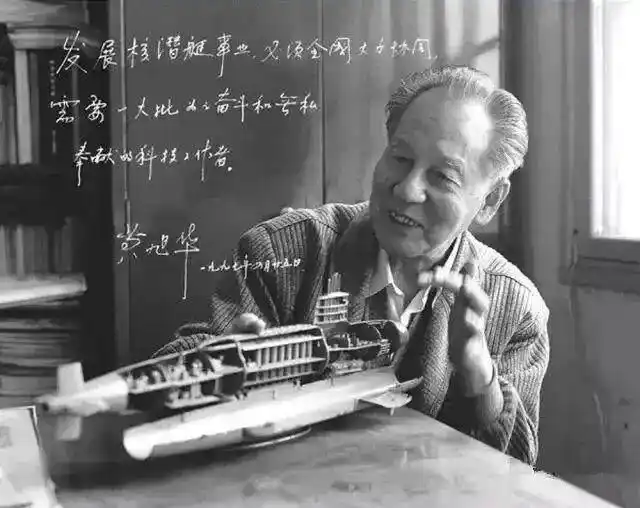

6月29日上午,「共和國勛章」獲得者、中國工程院院士、中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華追思會暨靈骨安放儀式在汕尾市紅海灣經濟開發區舉行。

黃旭華院士於2025年2月6日因病醫治無效,在湖北武漢逝世,享年99歲。他出生於廣東汕尾,少年時期因戰亂背井離鄉,但對故土的眷戀卻從未隨着歲月流逝而消減。晚年,他多次回到家鄉汕尾省親,還曾多次公開表示「以家鄉為榮」。「回故鄉」是黃旭華院士的生前遺願,如今,這位遠離家鄉、隱姓埋名、深潛一生的老人,最終長眠在這片養育他的紅色土地上。

「再看一眼家鄉」是黃旭華院士生前的最後願望。此前,中共汕尾市委黨校常務副校長劉佑利發表一篇長文追憶黃旭華院士回鄉田墘之行:

2024年4月23日上午9點,黃旭華院士,在妻子、女兒、弟弟等眾多親人的陪伴下,回到了他的出生地——紅海灣田墘街道。這一時刻,大院內外熱鬧非凡,幹部群眾紛紛湧上前來,爭相一睹他的風采。黃旭華院士此次返鄉,是受市委之邀,前來家鄉汕尾市為開展群眾路線教育實踐活動作宣講報告。在緊張的日程中,他特地抽出時間回到田墘,與家鄉人民共敘鄉情。

在眾人的熱烈簇擁下,黃旭華院士緩步走進了街道辦事處黨政辦公室。

時任田墘街道黨工委書記的我,有幸全程陪同。我向他細致介紹了家鄉田墘街道的發展變化。黃旭華院士聽得聚精會神,不時點頭贊許,為家鄉的日新月異的發展由衷欣慰。在與黃旭華院士交流時,我特地提到:「我們田墘的鄉親都在傳說您一家出了兩位院士,說您大哥也是院士。」黃旭華院士聽後微笑着搖了搖頭,糾正道:「不是的,我大哥也是一名大學生,但並不是院士。我們家幾兄妹只有我才是院士。」接着,我專門就田墘幹部群眾關註的黃旭華院士的祖籍問題,向其詢問。黃旭華院士表示他們家是客家人,祖籍是揭陽市,他在田墘出生,母親是揭西人,父親是揭東人。我同時也向黃旭華院士匯報稱我的祖籍也是揭西,也是客家人,這無形的紐帶拉近了我們的距離。

在街道黨政辦公室稍作休息後,我與汕尾電視台的一位攝像記者陪同黃旭華院士等一行前往他父親的墓地。抵達其父親的墓地時,只見山坡上草木茂盛,綠意盎然,仿佛在為這位逝去的老人守護着這片土地。雖然黃旭華院士已年過九旬,但依然精神矍鑠,一下車就快步奔向其父親的墓前深深地鞠了一躬,然後緩緩蹲下身子,用手輕輕撫摸着墓碑,眼中掠過一絲哀思。那一刻,周圍的一切都靜止了,唯有風聲低吟,仿佛回應着他心底的思念與感慨。

在墓前,黃旭華院士回憶起父親當年從揭陽來到海豐田墘謀生的艱辛歷程。他講述了父親在田墘做小生意的情景,以及他自己長期離家在外,對父親的深深思念。當談到其父親去世,自己因工作原因未能送終時,他的眼眶濕潤了。那份沈甸甸的親情與遺憾,深深感染了在場的人們。

在離開黃旭華院士父親的墓地後,我們一行人又前往內湖村池兜自然村。在那裏,一位當地的村民向我們提起了黃旭華院士的母親當時在該村生活的情景,這位村民回憶:「在20世紀六七十年代的時候,你的母親下鄉來到了我們內湖池兜村。她是一個非常善良、和藹的人,當時生活非常艱難,記得在這裏住了好多年,頭發都已經變得花白了。」他指着不遠處的一處坍塌的房子說,「當時,生產隊安排她養豬,她就住在那簡陋的房子裏,與豬圈相鄰。現在那房子已經塌下來了。」由於黃旭華院士已不太會講汕尾話,便用普通話與這位村民交流,詢問母親當年在這裏的生活情況。他認真傾聽,似乎在回憶母親在這裏生活的時光。當那位村民說:「你的兄弟們經常回來村裏看望您母親,但我從未見您回來看望過。」那一刻,我看到黃旭華院士的淚水奪眶而出,遺憾與眷戀交織。

隨後,我們陪伴黃旭華院士重返白沙中學的前身——紅樓,那是一座歷史悠久、充滿歲月痕跡的建築,仿佛每一塊磚、每一片瓦都在訴說着過往,這裏承載着黃旭華院士童年的記憶。當他走到一村社區竹街的戲台時,更是滿懷深情地回憶小學時上台表演抗日戰爭節目的情景。他詳細描述了當時的場景、氛圍以及自己的心情,每一個細節都歷歷在目,仿佛那一切就發生在昨天,話語中充滿了對那段童年時光的懷念。回憶起近八十年前的事情,他的記憶依然清晰如初,我們都被他的講述深深吸引,仿佛置身於那個特殊的時代。那一天,我全程陪同黃院士,不僅聆聽了他的往事,也與他共同回味着那些難忘的回憶。在戲台前,我有幸與黃院士合影,定格下這珍貴的瞬間。

當天中午,我們與黃旭華院士一行在街道辦事處的食堂共進午餐,當時的食堂條件頗為簡陋,擺放了兩張桌子,由於黃旭華院士的親屬眾多,加上我們的陪同人員,使得空間更顯擁擠。然而,黃院士對家鄉的每一道菜都饒有興趣,吃得津津有味。他一邊吃一邊說:「這個海膽挺貴的,那個石斑魚也是。」我笑着回應道:「我們家鄉海產品非常豐富,價格不會怎麽高。」他笑着對我們說道:「在武漢,石斑魚可是很名貴的海鮮。」

田墘白沙湖有一種俗稱「南女」的貝殼,味道非常鮮美。我們特地準備了這道菜,他一見這種家鄉貝殼,非常高興,說小時候經常吃。他專註地品嘗這道菜,似乎情有獨鐘。我印象尤為深刻的是,他直接用手一個接一個地拿起貝殼,細細品味,那份對家鄉美食的熱愛和珍視溢於言表。他的愛人見狀,關切地勸他少吃一點,擔心對腸胃不好,但他毫不在意。我陪坐在他旁邊,一邊用餐,一邊聆聽他回憶當年田墘的往事,言語中充滿了對家鄉的熱愛和關心。午餐接近尾聲時,黃院士與家人們圍坐飯桌旁,共同合唱了一首《誰不說俺家鄉好》,大家傾情投入,歌聲中充滿對家鄉的眷戀與熱愛。頓時,整個大院洋溢着濃濃的鄉情。

當天下午,我們一行人還陪同黃旭華院士前往紅海灣管委會進行座談。在座談會上,黃旭華院士提筆流暢地寫下了「美麗紅海灣」這幾個字,墨跡間流淌着對這片土地的摯愛。這位耄耋之年的老人,在重返田墘故裏的這一天,親眼見證了家鄉變化,感受鄉親們質樸溫暖的問候,這份沈澱數十年的家國情懷,此刻顯得格外厚重深沈。

在與黃旭華院士的深入交談中,我深切感受到他的人格魅力和學術造詣,他的謙遜、坦誠和對家鄉的赤子深情都深深感染了我。那天的經歷,無疑是我履職生涯中最珍貴難忘的一段記憶,能夠如此近距離地接觸和了解這樣一位傑出的科學家,對我來說是一次寶貴的學習機會。

2019年9月30日,那是一個難忘的時刻,黃旭華院士榮獲了共和國勛章,習近平總書記親自為他頒發了這崇高的榮譽。當晚的新聞聯播播放了這一激動人心的場景,當我看到這一幕時,內心深受震撼與感動。盡管我平時很少在朋友圈分享個人情感,但那一刻,我在朋友圈寫道:「2014年4月,黃旭華院士回來他的出生地田墘街道,我當時在該街道工作,有幸全程陪同黃旭華院士,與黃旭華院士近距離交流,向黃旭華院士匯報家鄉的變化,記得當天中午黃院士一行還在街道辦事處的食堂吃了午餐。今天在電視上看到習近平總書記親自為黃旭華院士等頒獎,心情非常激動。」

歲月如梭,那段令人心潮澎湃的往事依然清晰如昨。十一年後,今年的2025年5月23日,我工作的汕尾市委黨校迎來了一批特殊客人——來自黃旭華院士畢生奉獻的中國船舶集團有限公司第七一九研究所機關一黨支部的黨員們,他們追尋院士的足跡,回到了他的故鄉。我向這批客人深情講述黃院士2014年4月的田墘回鄉之行,陪同他們重走他曾走過的每一寸土地。當我們踏上這片承載着黃旭華院士童年記憶和家國深情的故土,那份深沈的家國情懷在我們心頭激蕩、久久不息。

黃旭華院士的傳奇人生,不僅是他個人奮鬥的壯麗史詩,更是中華民族精神的璀璨豐碑。他身上閃耀的謙遜、堅韌與執着,早已深深紮根於每個聽聞者心間。他用一生,詮釋了何為科學探索的壯麗航程,何為報效祖國的赤子之心,何為眷戀故土的遊子情懷。在民族復興的偉大征程中,正是黃院士這樣將個人理想熔鑄於國家命運的楷模,以「幹驚天動地事,做隱姓埋名人」的崇高品格,為我們點亮了精神火炬,照亮了前行的壯闊航程。

文、圖 | 記者 李曉雨 通訊員 劉佑利

「再看一眼家鄉」,黃旭華院士安葬於家鄉汕尾

6月29日上午,「共和國勛章」獲得者、中國工程院院士、中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華追思會暨靈骨安放儀式在汕尾市紅海灣經濟開發區舉行。

黃旭華院士於2025年2月6日因病醫治無效,在湖北武漢逝世,享年99歲。他出生於廣東汕尾,少年時期因戰亂背井離鄉,但對故土的眷戀卻從未隨着歲月流逝而消減。晚年,他多次回到家鄉汕尾省親,還曾多次公開表示「以家鄉為榮」。「回故鄉」是黃旭華院士的生前遺願,如今,這位遠離家鄉、隱姓埋名、深潛一生的老人,最終長眠在這片養育他的紅色土地上。

「再看一眼家鄉」是黃旭華院士生前的最後願望。此前,中共汕尾市委黨校常務副校長劉佑利發表一篇長文追憶黃旭華院士回鄉田墘之行:

2024年4月23日上午9點,黃旭華院士,在妻子、女兒、弟弟等眾多親人的陪伴下,回到了他的出生地——紅海灣田墘街道。這一時刻,大院內外熱鬧非凡,幹部群眾紛紛湧上前來,爭相一睹他的風采。黃旭華院士此次返鄉,是受市委之邀,前來家鄉汕尾市為開展群眾路線教育實踐活動作宣講報告。在緊張的日程中,他特地抽出時間回到田墘,與家鄉人民共敘鄉情。

在眾人的熱烈簇擁下,黃旭華院士緩步走進了街道辦事處黨政辦公室。

時任田墘街道黨工委書記的我,有幸全程陪同。我向他細致介紹了家鄉田墘街道的發展變化。黃旭華院士聽得聚精會神,不時點頭贊許,為家鄉的日新月異的發展由衷欣慰。在與黃旭華院士交流時,我特地提到:「我們田墘的鄉親都在傳說您一家出了兩位院士,說您大哥也是院士。」黃旭華院士聽後微笑着搖了搖頭,糾正道:「不是的,我大哥也是一名大學生,但並不是院士。我們家幾兄妹只有我才是院士。」接着,我專門就田墘幹部群眾關註的黃旭華院士的祖籍問題,向其詢問。黃旭華院士表示他們家是客家人,祖籍是揭陽市,他在田墘出生,母親是揭西人,父親是揭東人。我同時也向黃旭華院士匯報稱我的祖籍也是揭西,也是客家人,這無形的紐帶拉近了我們的距離。

在街道黨政辦公室稍作休息後,我與汕尾電視台的一位攝像記者陪同黃旭華院士等一行前往他父親的墓地。抵達其父親的墓地時,只見山坡上草木茂盛,綠意盎然,仿佛在為這位逝去的老人守護着這片土地。雖然黃旭華院士已年過九旬,但依然精神矍鑠,一下車就快步奔向其父親的墓前深深地鞠了一躬,然後緩緩蹲下身子,用手輕輕撫摸着墓碑,眼中掠過一絲哀思。那一刻,周圍的一切都靜止了,唯有風聲低吟,仿佛回應着他心底的思念與感慨。

在墓前,黃旭華院士回憶起父親當年從揭陽來到海豐田墘謀生的艱辛歷程。他講述了父親在田墘做小生意的情景,以及他自己長期離家在外,對父親的深深思念。當談到其父親去世,自己因工作原因未能送終時,他的眼眶濕潤了。那份沈甸甸的親情與遺憾,深深感染了在場的人們。

在離開黃旭華院士父親的墓地後,我們一行人又前往內湖村池兜自然村。在那裏,一位當地的村民向我們提起了黃旭華院士的母親當時在該村生活的情景,這位村民回憶:「在20世紀六七十年代的時候,你的母親下鄉來到了我們內湖池兜村。她是一個非常善良、和藹的人,當時生活非常艱難,記得在這裏住了好多年,頭發都已經變得花白了。」他指着不遠處的一處坍塌的房子說,「當時,生產隊安排她養豬,她就住在那簡陋的房子裏,與豬圈相鄰。現在那房子已經塌下來了。」由於黃旭華院士已不太會講汕尾話,便用普通話與這位村民交流,詢問母親當年在這裏的生活情況。他認真傾聽,似乎在回憶母親在這裏生活的時光。當那位村民說:「你的兄弟們經常回來村裏看望您母親,但我從未見您回來看望過。」那一刻,我看到黃旭華院士的淚水奪眶而出,遺憾與眷戀交織。

隨後,我們陪伴黃旭華院士重返白沙中學的前身——紅樓,那是一座歷史悠久、充滿歲月痕跡的建築,仿佛每一塊磚、每一片瓦都在訴說着過往,這裏承載着黃旭華院士童年的記憶。當他走到一村社區竹街的戲台時,更是滿懷深情地回憶小學時上台表演抗日戰爭節目的情景。他詳細描述了當時的場景、氛圍以及自己的心情,每一個細節都歷歷在目,仿佛那一切就發生在昨天,話語中充滿了對那段童年時光的懷念。回憶起近八十年前的事情,他的記憶依然清晰如初,我們都被他的講述深深吸引,仿佛置身於那個特殊的時代。那一天,我全程陪同黃院士,不僅聆聽了他的往事,也與他共同回味着那些難忘的回憶。在戲台前,我有幸與黃院士合影,定格下這珍貴的瞬間。

當天中午,我們與黃旭華院士一行在街道辦事處的食堂共進午餐,當時的食堂條件頗為簡陋,擺放了兩張桌子,由於黃旭華院士的親屬眾多,加上我們的陪同人員,使得空間更顯擁擠。然而,黃院士對家鄉的每一道菜都饒有興趣,吃得津津有味。他一邊吃一邊說:「這個海膽挺貴的,那個石斑魚也是。」我笑着回應道:「我們家鄉海產品非常豐富,價格不會怎麽高。」他笑着對我們說道:「在武漢,石斑魚可是很名貴的海鮮。」

田墘白沙湖有一種俗稱「南女」的貝殼,味道非常鮮美。我們特地準備了這道菜,他一見這種家鄉貝殼,非常高興,說小時候經常吃。他專註地品嘗這道菜,似乎情有獨鐘。我印象尤為深刻的是,他直接用手一個接一個地拿起貝殼,細細品味,那份對家鄉美食的熱愛和珍視溢於言表。他的愛人見狀,關切地勸他少吃一點,擔心對腸胃不好,但他毫不在意。我陪坐在他旁邊,一邊用餐,一邊聆聽他回憶當年田墘的往事,言語中充滿了對家鄉的熱愛和關心。午餐接近尾聲時,黃院士與家人們圍坐飯桌旁,共同合唱了一首《誰不說俺家鄉好》,大家傾情投入,歌聲中充滿對家鄉的眷戀與熱愛。頓時,整個大院洋溢着濃濃的鄉情。

當天下午,我們一行人還陪同黃旭華院士前往紅海灣管委會進行座談。在座談會上,黃旭華院士提筆流暢地寫下了「美麗紅海灣」這幾個字,墨跡間流淌着對這片土地的摯愛。這位耄耋之年的老人,在重返田墘故裏的這一天,親眼見證了家鄉變化,感受鄉親們質樸溫暖的問候,這份沈澱數十年的家國情懷,此刻顯得格外厚重深沈。

在與黃旭華院士的深入交談中,我深切感受到他的人格魅力和學術造詣,他的謙遜、坦誠和對家鄉的赤子深情都深深感染了我。那天的經歷,無疑是我履職生涯中最珍貴難忘的一段記憶,能夠如此近距離地接觸和了解這樣一位傑出的科學家,對我來說是一次寶貴的學習機會。

2019年9月30日,那是一個難忘的時刻,黃旭華院士榮獲了共和國勛章,習近平總書記親自為他頒發了這崇高的榮譽。當晚的新聞聯播播放了這一激動人心的場景,當我看到這一幕時,內心深受震撼與感動。盡管我平時很少在朋友圈分享個人情感,但那一刻,我在朋友圈寫道:「2014年4月,黃旭華院士回來他的出生地田墘街道,我當時在該街道工作,有幸全程陪同黃旭華院士,與黃旭華院士近距離交流,向黃旭華院士匯報家鄉的變化,記得當天中午黃院士一行還在街道辦事處的食堂吃了午餐。今天在電視上看到習近平總書記親自為黃旭華院士等頒獎,心情非常激動。」

歲月如梭,那段令人心潮澎湃的往事依然清晰如昨。十一年後,今年的2025年5月23日,我工作的汕尾市委黨校迎來了一批特殊客人——來自黃旭華院士畢生奉獻的中國船舶集團有限公司第七一九研究所機關一黨支部的黨員們,他們追尋院士的足跡,回到了他的故鄉。我向這批客人深情講述黃院士2014年4月的田墘回鄉之行,陪同他們重走他曾走過的每一寸土地。當我們踏上這片承載着黃旭華院士童年記憶和家國深情的故土,那份深沈的家國情懷在我們心頭激蕩、久久不息。

黃旭華院士的傳奇人生,不僅是他個人奮鬥的壯麗史詩,更是中華民族精神的璀璨豐碑。他身上閃耀的謙遜、堅韌與執着,早已深深紮根於每個聽聞者心間。他用一生,詮釋了何為科學探索的壯麗航程,何為報效祖國的赤子之心,何為眷戀故土的遊子情懷。在民族復興的偉大征程中,正是黃院士這樣將個人理想熔鑄於國家命運的楷模,以「幹驚天動地事,做隱姓埋名人」的崇高品格,為我們點亮了精神火炬,照亮了前行的壯闊航程。

文、圖 | 記者 李曉雨 通訊員 劉佑利