掀開惠州一角 探尋千年文脈與客家記憶

掀開惠州一角 探尋千年文脈與客家記憶

【客家頭條 專題報導】 在廣東省第四次全國文物普查的浪潮中,惠州這座國家歷史文化名城,正不斷揭開其塵封的記憶。從隋唐時期的府衙基址,到抗戰烽火中的客家圍屋,兩處新發現的代表性遺址,如同一扇扇被重新打開的「歷史窗口」,為惠州綿延千年的文脈,提供了最堅實的實物佐證。

城脈原點:千年府衙的「驚鴻一瞥」

惠州大橋不遠處,東江與西湖之間,一座名為「梌山」的小丘靜靜聳立,這裡,被譽為惠州的「城脈原點」。自隋朝在此設立循州總管府以來,歷代府衙多設於此,文脈延續千餘年。北宋時,蘇東坡更在此地,留下了「日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人」的千古名句。

二零二一年,為配合中山公園的升級改造,考古人員在此進行了廣東省內(除廣州外)首次對古代官署建築的考古發掘。「我們發現了多處明清建築基址,還出土了漢代的陶網墜、隋唐的瓦當,以及宋代東平窯的青釉瓷片。」惠州市博物館館長鍾雪平介紹道,這次發掘,是惠州城市科學考古的開端。

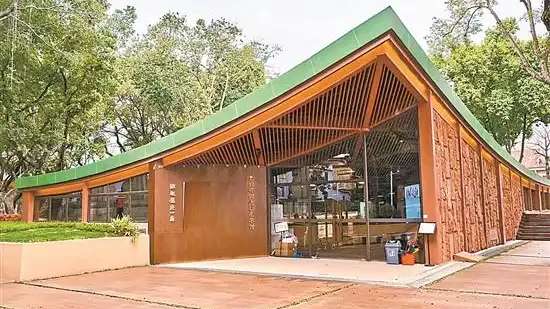

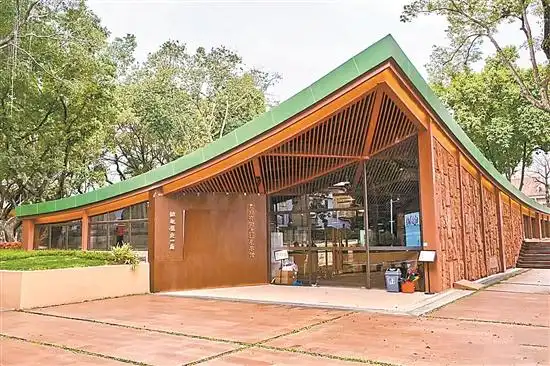

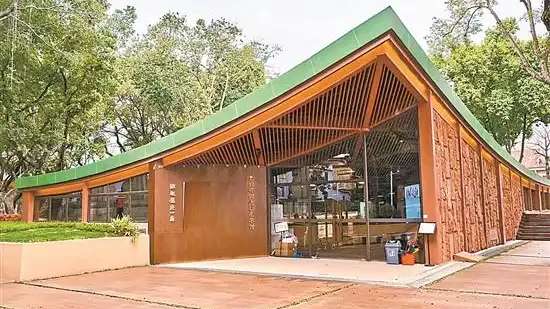

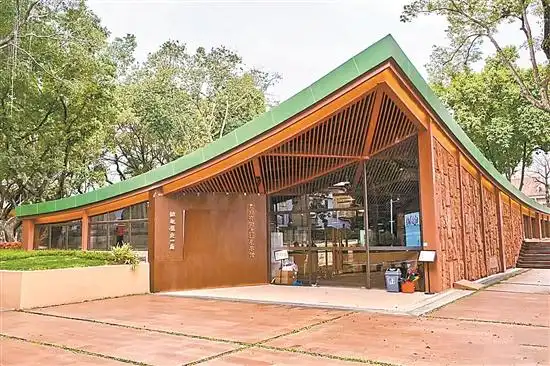

如今,在考古遺址之上,已建成一座名為「掀起歷史一角」的展示館。觀眾可踏上玻璃罩,與腳下跨越千年的歷史層積「隔空對話」,直觀地感知這座城市的起源。

客家圍屋裡的「大營救」秘史

如果說府衙遺址是城市的「官宦正史」,那麼此次普查發現的另一處重要遺址——元和壽山世居,則是一段深藏於客家民間的「紅色秘史」。

這座典型的方形客家圍屋,看似普通,卻在村民的口述與黨史專家的考證中,被確認為與「香港文化名人大營救」密切相關的重要革命遺址。據證實,一九四一年底,由周恩來指示、廖承志等人組織的這場大營救中,部分被救的文化名人,正是經由惠州客家人的庇護,在壽山世居等地休整後,才得以安全轉移。

「全民參與,是這次普查最大的不同。」鍾雪平感慨道。正是熱心村民提供的線索,與普查隊員、黨史專家的通力協作,才讓這座客家圍屋的紅色真容得以重現。

一份「讓過去照亮未來」的事業

「文化遺產是有溫度的歷史見證者,能讓我們在快速變化的社會中,找到『我是誰,我從哪裡來』的答案。」已在惠州文保戰線堅守了二十五年的鍾雪平,並非惠州本地人,他的家鄉在河源。但他坦言,既然選擇了這片土地,便必須恪盡職守。

他時常被民間的守護精神所動容。惠州高新區幸福村的楊暢老人,曾風雨無阻地義務清掃廖仲愷紀念碑長達六十六年,直至八十九歲高齡離世。如今,這份守護精神仍在楊家後代中傳承。

「文物保護是一場文明接力,」鍾雪平說,「是一份『讓過去照亮未來』的事業。」從千年府衙的斷壁殘垣,到客家圍屋的紅色往事,再到一位普通村民數十載的默默守護,惠州這座古城的文脈,正是在這樣一代代的傳承與發現中,生生不息。

掀開惠州一角 探尋千年文脈與客家記憶

【客家頭條 專題報導】 在廣東省第四次全國文物普查的浪潮中,惠州這座國家歷史文化名城,正不斷揭開其塵封的記憶。從隋唐時期的府衙基址,到抗戰烽火中的客家圍屋,兩處新發現的代表性遺址,如同一扇扇被重新打開的「歷史窗口」,為惠州綿延千年的文脈,提供了最堅實的實物佐證。

城脈原點:千年府衙的「驚鴻一瞥」

惠州大橋不遠處,東江與西湖之間,一座名為「梌山」的小丘靜靜聳立,這裡,被譽為惠州的「城脈原點」。自隋朝在此設立循州總管府以來,歷代府衙多設於此,文脈延續千餘年。北宋時,蘇東坡更在此地,留下了「日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人」的千古名句。

二零二一年,為配合中山公園的升級改造,考古人員在此進行了廣東省內(除廣州外)首次對古代官署建築的考古發掘。「我們發現了多處明清建築基址,還出土了漢代的陶網墜、隋唐的瓦當,以及宋代東平窯的青釉瓷片。」惠州市博物館館長鍾雪平介紹道,這次發掘,是惠州城市科學考古的開端。

如今,在考古遺址之上,已建成一座名為「掀起歷史一角」的展示館。觀眾可踏上玻璃罩,與腳下跨越千年的歷史層積「隔空對話」,直觀地感知這座城市的起源。

客家圍屋裡的「大營救」秘史

如果說府衙遺址是城市的「官宦正史」,那麼此次普查發現的另一處重要遺址——元和壽山世居,則是一段深藏於客家民間的「紅色秘史」。

這座典型的方形客家圍屋,看似普通,卻在村民的口述與黨史專家的考證中,被確認為與「香港文化名人大營救」密切相關的重要革命遺址。據證實,一九四一年底,由周恩來指示、廖承志等人組織的這場大營救中,部分被救的文化名人,正是經由惠州客家人的庇護,在壽山世居等地休整後,才得以安全轉移。

「全民參與,是這次普查最大的不同。」鍾雪平感慨道。正是熱心村民提供的線索,與普查隊員、黨史專家的通力協作,才讓這座客家圍屋的紅色真容得以重現。

一份「讓過去照亮未來」的事業

「文化遺產是有溫度的歷史見證者,能讓我們在快速變化的社會中,找到『我是誰,我從哪裡來』的答案。」已在惠州文保戰線堅守了二十五年的鍾雪平,並非惠州本地人,他的家鄉在河源。但他坦言,既然選擇了這片土地,便必須恪盡職守。

他時常被民間的守護精神所動容。惠州高新區幸福村的楊暢老人,曾風雨無阻地義務清掃廖仲愷紀念碑長達六十六年,直至八十九歲高齡離世。如今,這份守護精神仍在楊家後代中傳承。

「文物保護是一場文明接力,」鍾雪平說,「是一份『讓過去照亮未來』的事業。」從千年府衙的斷壁殘垣,到客家圍屋的紅色往事,再到一位普通村民數十載的默默守護,惠州這座古城的文脈,正是在這樣一代代的傳承與發現中,生生不息。