【名家說嶺南·江冰】收藏並訪問漢闕,一個愛好讓我的人生更有趣更有意義

【名家說嶺南·江冰】收藏並訪問漢闕,一個愛好讓我的人生更有趣更有意義

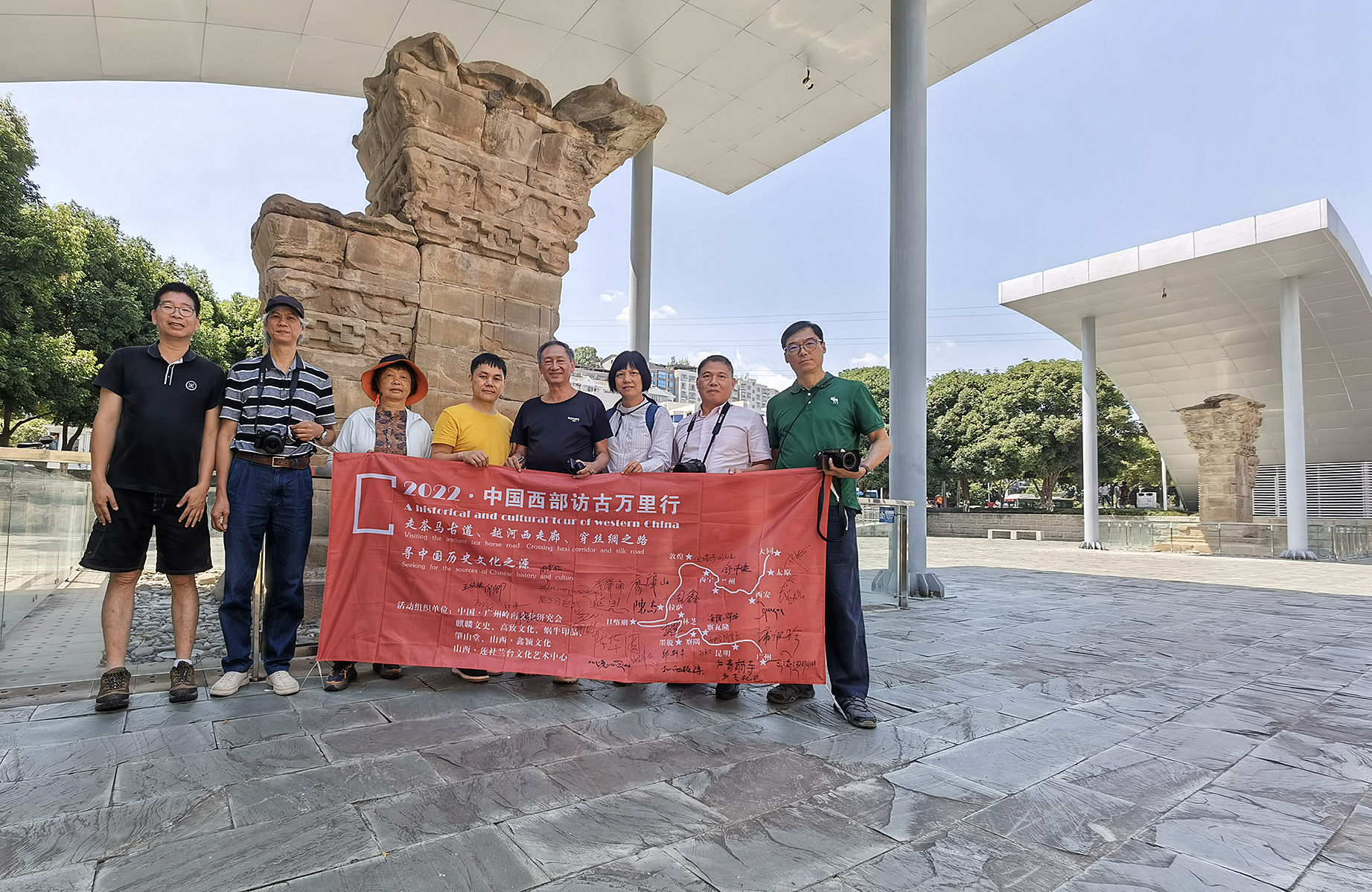

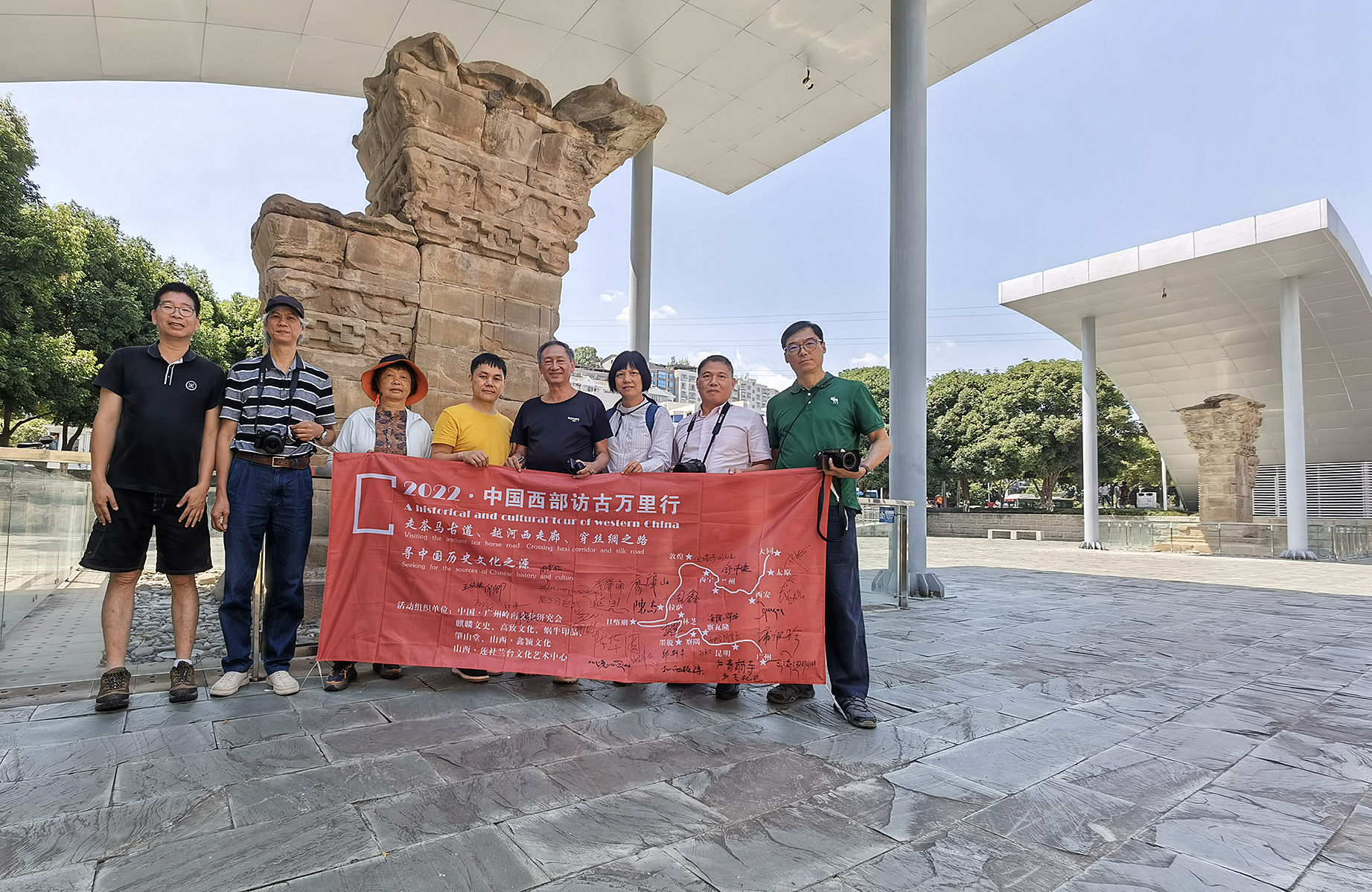

應邀訪高致公司觀漢闕,答應為陳總阿超寫個序,陳總想把十年考察古建築,訪古萬裏行的「漢闕」拎出來做一個集子。

粗粗看下,拓片與照片,即刻召喚大漢之美;遠古回聲,令我目不暇接,滿心歡喜。

阿超說:立闕為道,樹碑立傳。主要是社會對某個人的嘉獎,呈現主流價值觀。

我深以為然。兩人聊天漫天漫地展開——

首先,闕的功能可以分為五種:

一是城闕,作為城市路口的標誌立城門兩側。

二為宮闕,規模雄偉顯示皇家氣派。

三是第宅闕,立於貴族府第入口兩側,規模比城闕宮闕略小。

第四為祠廟闕,立於祠廟路口兩側。

第五為墓闕,立墓前神道兩側,規模較小。

闕的初期用途只是作為建築群入口的標誌,後來逐漸賦予其更多的功能。

闕的演變大約經過如下過程:

純粹守衛的木樓;國家建立後演變為完全意義上的闕,就是城闕和宮闕。

西漢貴族府邸開始使用宅闕,作為大門的標誌。西漢晚期為了祭祀需要亦表示對神之敬重,出現了祠廟闕,呼應厚葬之風。

漢闕上的畫像藝術題材廣泛,內容豐富,構圖優美雕刻精良:

有墓主生前的生活場景、歷史故事和民間故事,以及舞樂百戲、神話傳說等等。

漢闕上的書法藝術也值得一贊。

漢闕研究始於宋朝,由於金石學的興起;後來也吸引了外國學者的關註。

其次,漢闕自漢以來已2000余年,是中國地表遺存最早的古建築實例,《中國漢闕全集》收集僅存37例,也有其他途徑考證出43例。

無論如何,數量之稀罕,乃「國保」中的國寶!

其主要分布在四川、重慶、山東、河南等省市,北京、安徽、甘肅也僅各存一處,主要是祠廟闕和墓闕兩種。

中國漢闕已進入搶救保護階段。

阿超說以個人興趣介入,既為提升自己的業務水準,更為人生賦予意義:

阿超計劃再用一兩年時間,將中國文物局確認的漢闕全部實地考察一遍,攝影留存,並不斷網上搜集相關資料,出本集子,辦個展覽。

每每觀察漢闕,倍感中華文明源遠流長,倍感個人渺小,但也平添了一種使命召喚——

讓更多的人了解中國文化的一個門類,研究不敢說,普及則可以身體力行。

1907年,法國攝影師謝閣蘭(中國名字)——入中國拍攝,匯成一個集子《中國考古攝影集》。

他的拍攝視野開闊,有人文關懷,不但有當時風俗,還有藝術細節。共約三千張,被一家法國博物館收藏。

其中,漢闕部分圖片被阿超通過網絡購買搜集。熱愛就要付出,圖片拓片大多花錢購買。

阿超說有了網絡專題,收藏就有了可能。致敬謝閣蘭——這位熱愛中國文化的法國人。

阿超當即將謝本人照片發給我:漢闕前戴禮帽者就是。

阿超告訴我:

最近正在整理漢闕資料,發現全國還有6處未到現場,先階段性放下來;計劃做個策展方案,看看能否先做個展覽。

李白的《憶秦娥》中有「西風殘照,漢家陵闕」一句,表達了對漢闕的懷念和贊美。

蘇軾在《水調歌頭》中寫道:「不知天上宮闕,今昔是何年」,同樣表達了對漢闕的遙想和敬仰。

廣東人曾經從四川帶回一件漢闕拓片,請黃賓虹大師等著名文人題跋——此片在西冷畫社2021拍賣會上拍出天價。

阿超再次表示:愛好與賺錢無關,愛好讓我的人生更有趣更有意義。

廣東人務實,但有時太務實,賺錢之外的事少談免談,但阿超這位來自粵西的老廣,卻讓我重新修改了自己的看法。

或許,固執己見也需要一種認知上的彈性來不斷調整。

我們面對漢闕,其實就是面對歷史;每一尊漢闕好似一部史書,我們細細觀察琢磨品味,就是一種對話,一種尋根溯源的追究。

我們的生命與此連接,意義放大、凸顯並延續:

遙遠的遙遠,卻有你我心有靈犀。

人生有無數個路口,春花秋月,鳳凰花開,難以停留。

但,漢闕卻一直屹立不倒,無可置疑地告訴你我:

歲月不必挽留,華夏文明一直在路上。

(此文照片由陳華周先生提供)

2024-6 廣州

名家簡介

江冰,文化學者,專欄作家,文藝評論家。廣東財經大學教授、廣州嶺南文化研究會會長、廣東省文化學會副會長、廣州都市文學與都市文化研究基地首席專家、廣州市人民政府聘任廣州城市形象品牌顧問。中國小說排行榜評委。入選中國作家協會新銳批評家、廣東省十大優秀社會科學科普專家、中國哲學社會科學界最有影響力學者。著有《浪漫與悲涼的人生》《中華服飾文化》《新媒體時代的80後文學》《酷青春》《這座城,把所有人變成廣州人》《老碼頭,流轉千年這座城》《嶺南鄉愁》等。

【名家說嶺南·江冰】收藏並訪問漢闕,一個愛好讓我的人生更有趣更有意義

應邀訪高致公司觀漢闕,答應為陳總阿超寫個序,陳總想把十年考察古建築,訪古萬裏行的「漢闕」拎出來做一個集子。

粗粗看下,拓片與照片,即刻召喚大漢之美;遠古回聲,令我目不暇接,滿心歡喜。

阿超說:立闕為道,樹碑立傳。主要是社會對某個人的嘉獎,呈現主流價值觀。

我深以為然。兩人聊天漫天漫地展開——

首先,闕的功能可以分為五種:

一是城闕,作為城市路口的標誌立城門兩側。

二為宮闕,規模雄偉顯示皇家氣派。

三是第宅闕,立於貴族府第入口兩側,規模比城闕宮闕略小。

第四為祠廟闕,立於祠廟路口兩側。

第五為墓闕,立墓前神道兩側,規模較小。

闕的初期用途只是作為建築群入口的標誌,後來逐漸賦予其更多的功能。

闕的演變大約經過如下過程:

純粹守衛的木樓;國家建立後演變為完全意義上的闕,就是城闕和宮闕。

西漢貴族府邸開始使用宅闕,作為大門的標誌。西漢晚期為了祭祀需要亦表示對神之敬重,出現了祠廟闕,呼應厚葬之風。

漢闕上的畫像藝術題材廣泛,內容豐富,構圖優美雕刻精良:

有墓主生前的生活場景、歷史故事和民間故事,以及舞樂百戲、神話傳說等等。

漢闕上的書法藝術也值得一贊。

漢闕研究始於宋朝,由於金石學的興起;後來也吸引了外國學者的關註。

其次,漢闕自漢以來已2000余年,是中國地表遺存最早的古建築實例,《中國漢闕全集》收集僅存37例,也有其他途徑考證出43例。

無論如何,數量之稀罕,乃「國保」中的國寶!

其主要分布在四川、重慶、山東、河南等省市,北京、安徽、甘肅也僅各存一處,主要是祠廟闕和墓闕兩種。

中國漢闕已進入搶救保護階段。

阿超說以個人興趣介入,既為提升自己的業務水準,更為人生賦予意義:

阿超計劃再用一兩年時間,將中國文物局確認的漢闕全部實地考察一遍,攝影留存,並不斷網上搜集相關資料,出本集子,辦個展覽。

每每觀察漢闕,倍感中華文明源遠流長,倍感個人渺小,但也平添了一種使命召喚——

讓更多的人了解中國文化的一個門類,研究不敢說,普及則可以身體力行。

1907年,法國攝影師謝閣蘭(中國名字)——入中國拍攝,匯成一個集子《中國考古攝影集》。

他的拍攝視野開闊,有人文關懷,不但有當時風俗,還有藝術細節。共約三千張,被一家法國博物館收藏。

其中,漢闕部分圖片被阿超通過網絡購買搜集。熱愛就要付出,圖片拓片大多花錢購買。

阿超說有了網絡專題,收藏就有了可能。致敬謝閣蘭——這位熱愛中國文化的法國人。

阿超當即將謝本人照片發給我:漢闕前戴禮帽者就是。

阿超告訴我:

最近正在整理漢闕資料,發現全國還有6處未到現場,先階段性放下來;計劃做個策展方案,看看能否先做個展覽。

李白的《憶秦娥》中有「西風殘照,漢家陵闕」一句,表達了對漢闕的懷念和贊美。

蘇軾在《水調歌頭》中寫道:「不知天上宮闕,今昔是何年」,同樣表達了對漢闕的遙想和敬仰。

廣東人曾經從四川帶回一件漢闕拓片,請黃賓虹大師等著名文人題跋——此片在西冷畫社2021拍賣會上拍出天價。

阿超再次表示:愛好與賺錢無關,愛好讓我的人生更有趣更有意義。

廣東人務實,但有時太務實,賺錢之外的事少談免談,但阿超這位來自粵西的老廣,卻讓我重新修改了自己的看法。

或許,固執己見也需要一種認知上的彈性來不斷調整。

我們面對漢闕,其實就是面對歷史;每一尊漢闕好似一部史書,我們細細觀察琢磨品味,就是一種對話,一種尋根溯源的追究。

我們的生命與此連接,意義放大、凸顯並延續:

遙遠的遙遠,卻有你我心有靈犀。

人生有無數個路口,春花秋月,鳳凰花開,難以停留。

但,漢闕卻一直屹立不倒,無可置疑地告訴你我:

歲月不必挽留,華夏文明一直在路上。

(此文照片由陳華周先生提供)

2024-6 廣州

名家簡介

江冰,文化學者,專欄作家,文藝評論家。廣東財經大學教授、廣州嶺南文化研究會會長、廣東省文化學會副會長、廣州都市文學與都市文化研究基地首席專家、廣州市人民政府聘任廣州城市形象品牌顧問。中國小說排行榜評委。入選中國作家協會新銳批評家、廣東省十大優秀社會科學科普專家、中國哲學社會科學界最有影響力學者。著有《浪漫與悲涼的人生》《中華服飾文化》《新媒體時代的80後文學》《酷青春》《這座城,把所有人變成廣州人》《老碼頭,流轉千年這座城》《嶺南鄉愁》等。