黃遵憲:中國民俗學研究的先行者

黃遵憲:中國民俗學研究的先行者

導 讀

黃遵憲是中國近代一位有著多方面建樹的傑出歷史人物。過去學術界主要從愛國主義詩人、外交家、思想家等不同的角度,對他進行研究並作出過評價。1982年,在廣東省梅州舉辦的首屆「黃遵憲研究學術交流會」上,筆者首次從「民俗學」的角度,對黃遵憲民俗研究方面的貢獻進行初步探討,並先後在廣東省《民族民間藝術研究》、復旦大學《中國文化研究輯刊》與中國社會科學院近代史研究所《黃遵憲研究新論》等書刊上發表論文,引起一定的反響。時過43年之後,2025年3月28日至29日,在梅州召開「紀念黃遵憲逝世120周年學術研討會」,筆者對黃遵憲民俗研究理論及其歷史地位作進一步探討。

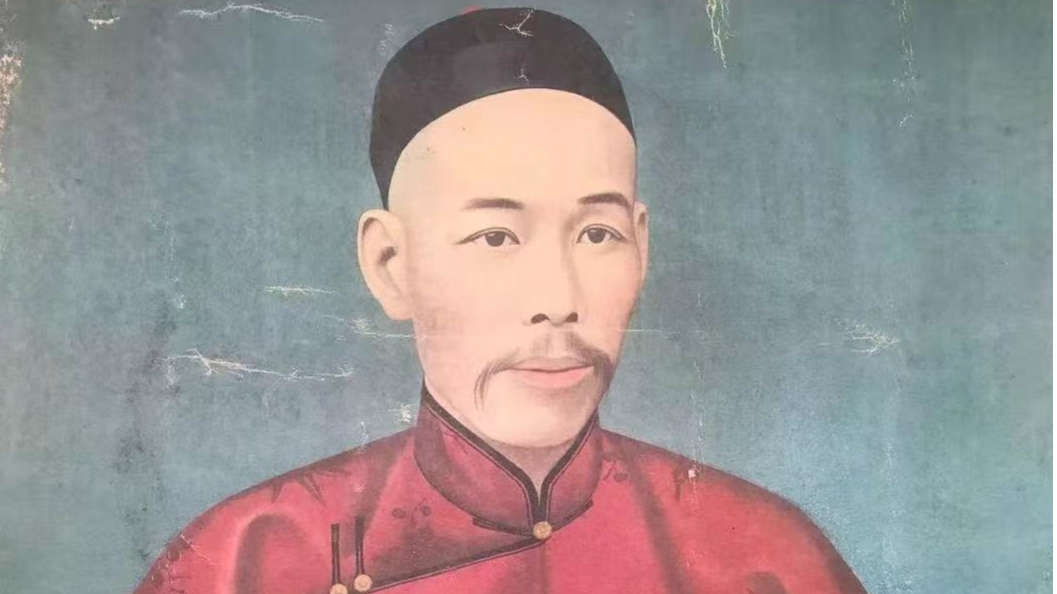

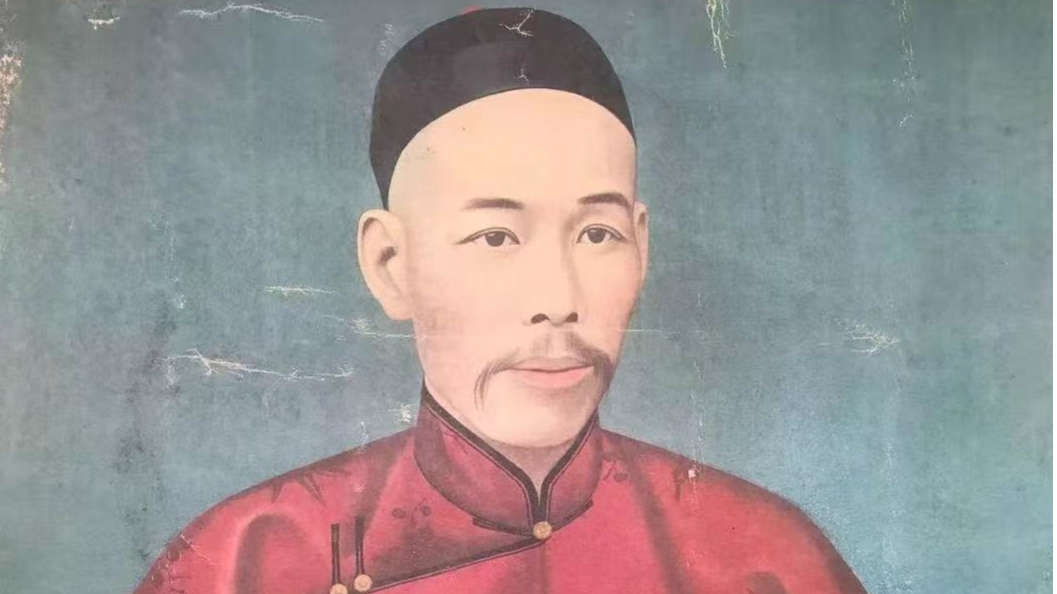

黃遵憲像

首先提出「治國化民、移風易俗」理論

黃遵憲所處的時代,中國還沒有系統的民俗學,但在那個時候,他就開始做民俗研究工作了。在長期的政治活動和文學、史學實踐中,他註意搜集、整理和研究民俗資料,提出了不少有關民俗問題的理論和見解,涉及民俗形成的原因、特點,以及民俗研究的目的、內容、態度、方法以及民俗研究者所應具備的基本學養等等。這裏應著重指出的是,黃遵憲把「治國化民」「移風易俗」作為研究民俗的主要目的,這在當時來說是難能可貴的。

在《禮俗誌》中,黃遵憲進一步強調指出:「是故,先王之治國化民,亦慎其所習而已矣。」他認為,聖人入國問俗,賢者臨政采風。執政者要「治國化民」,必須研究、通曉民俗。並且要根據民俗之特點,「於習之善者導之,其可者因之,有弊者嚴禁以防之,敗壞者設法以救之。」由此可見,黃遵憲已把研究民俗與治國化民、移風易俗直接聯系起來。

例如,他對中國婦女(特別是客家婦女)在受教育上不能與男子一樣享有平等權利的風俗頗不滿。他說:「詢英、法、美、德諸女子,不識字者百僅一、二,而聲名文物之中華,乃反如是。」如果不普及女子教育,讓女子「唯以執箕帚、議酒食為業」,勢必扼殺婦女的聰明才智。對於那些恃「女子無才便是德」之舊習,反對女子讀書的「一孔之儒」,他也予以痛斥。認為此陋習不改,「坐使四百兆種中,不學者居其半,國胡以能立?」因此,他在晚年積極興辦教育事業。「欲令天下之農工、商賈、婦女、幼稚皆能通文字之用。」

此外是在1897年的湖南新政時,黃遵憲大刀闊斧進行移風易俗。他與徐仁鑄、譚嗣同等人一道,創辦了「不纏足會」「延年會」等組織,目的是「為了革除惡劣的舊習,移風易俗,振興國家」。據史料載:「黃遵憲又以署按察使的身份,出示嚴禁裹足。指示纏足的害處有七點:一『廢天理』,二『傷人倫』,三『削人權』,四『害家事』,五『損生命』,六『敗風俗』,七『戕種族』。並警告如有纏足而毆殺幼兒的,必加嚴懲。於是湖南不纏足的婦女,日益增多。」為了鼓勵婦女改掉纏足舊俗,防止婦女因放足而受到守舊分子歧視,黃遵憲和有關進步人士一道,製訂了《湖南不纏足會嫁娶章程十條》,規定凡入會的都可互通婚姻,並提倡婚姻不限遠近,糾正過去不願遠婚的舊俗;訂婚應力求節約,女家不得向男家「需索聘禮」,男家不得因女家「嫁靨不厚」而表示不滿;又指出入會者「應隨地倡立女學塾」,普及女子教育,使婦女在文化上得到提高。這些都是黃遵憲研究民俗並為「治國化民、移風易俗」的可貴嘗試。

黃遵憲認為,就任何一個國家來說,其民俗也有好與不好的兩個方面。他說:「凡托居地球,無論何國,其政教風俗,皆有善有不善,吾取法於人,有可得而變革者,有不可得而變革者。」對於「善者」,他主張「導之」,「因之」;對於「不善者」,他主張「防之」,「救之」。他還從教育的角度,提出民俗的作用,認為一個國家好的風俗傳統,應該而且可以成為教育國人的良方。

黃氏民俗探賾對中國民俗學運動產生重要影響

如果說,黃遵憲在故鄉搜輯民俗資料,是較多地借鑒民間文學形式,從本土客家民系的利益去研究民俗,那麽,在他當了外交官之後,自覺傳承古代輶軒使者「采其歌謠、詢其風俗」的傳統,「重邦交、考國俗」,則是明確地從學術的角度研究民俗,並從祖國民族的利益出發,使民俗研究直接為其維新變法、挽救國家危亡的政治路線服務。

1877年,黃遵憲隨使到日本任駐日參贊。他看到日本經過明治維新後,國家趨於強盛。加上他讀了一些西方資產階級思想家如盧梭、孟德斯鳩的書後,思想發生了變化,認為「大平世必在民主」,中國變從西法勢在必然。但中國應向哪個國家學呢?由於地域、種族、歷史、文化尤其是文字的接近,中日兩國被認為「守舊之政俗俱同,開新之條理不異」。中國人學習日本人,比仿效西歐或其他先進國家較為方便,可以減少走彎路。因此,黃遵憲認為中國搞維新變法必須先學日本。但是,當時國內的士大夫們對日本的國情風俗一無所知。為了使國人從對外界的蒙昧狀態中解放出來,黃遵憲在心裏蘊釀著編寫一部《日本國誌》的宏偉計劃。

為了完成這個計劃,黃遵憲從采風問俗入手,開展了大量繁重而艱苦的搜輯、研究日本民俗的工作。他「入鄉隨俗」,廣泛交結日本各界人士,其中有政治家、舊貴族、書法家、詩人、學者、土醫生、侍女等等。由於黃遵憲才華橫溢,國學根底深,加上他虛懷若谷,誠懇待人,因此很受日本各界人士的敬重,很快與他們交朋結友。據日本人士石川英說:黃氏「入境以來,執經者,問字者,乞詩者,戶外屨滿,肩趾相接,果人人得其意而去。」他還努力學習日文,並盡量搜輯日本的地方誌書和鄉土文獻。如他在撰寫《日本國誌》的過程中,「披閱」和參考的書籍就有二百多種。他采用「互訪筆談」的方式,與日本人士交遊。通過「筆談」,了解日本明治維新時期的政治、文學(特別是民間文學和戲劇)、風俗、學術、語學等各方面情況。同時,他還經常深入街頭巷裏,對當地民俗進行觀察、研究,將搜輯到的民俗資料寫成《日本雜事詩》等,並請日本友人重野成齋、岡鹿門、青山鐵搶、蒲生子閻親自加以評校、勘誤,「拾其遺而補其闕焉」。可見其對研究工作認真、嚴肅和負責的態度。

黃遵憲撰寫的《日本雜事詩》不僅有文學價值,而且也是具有民俗學價值的作品。從它獨特的結構(註語遠遠多於詩句)與內容來看,可看作是一部簡要的「日本民俗誌」。之後撰寫的《日本國誌》,全書分國統誌、地理誌、禮俗誌等十二類,共四十卷,五十余萬言。它詳盡地介紹了日本的國情民俗,具有多方面的重要價值。黃遵憲研究專家鄭海麟教授認為,《禮俗誌》是《日本國誌》中最用功的篇章之一,其內容之豐富,征引材料之廣博,為其他篇章所不及。因此,《禮俗誌》對中日民俗學研究有著重大的開拓意義和深遠影響。

黃遵憲有關民俗問題的理論,是隨著民俗學運動的不斷發展,而逐步給民俗學家們予以啟示和影響。我國的民俗學運動,迄今已有100多年。民俗學史家王文寶先生將其分為三個發展時期:

第一時期:民俗學運動的開端時期,即從1918年開始至1927的北京大學征集歌謠時期;

第二時期:民俗學運動的發展時期,即從1927年中山大學民俗學會成立至新中國成立前的廣州、杭州民俗學時期;

第三時期:民俗學運動的新興時期,即新中國成立後的社會主義全面發展時期。(分兩個階段,新中國成立後至粉碎「四人幫」的一大段時間,主要是民俗學的組成部分之一的民間文藝得到了大發展,而民俗本身的真正搜集與研究卻遭到冷遇達三十年之久;粉碎「四人幫」後,民俗學才開始逐漸走向一個真正的全面大發展的新興時期)

第一時期是「五四」運動期間北京大學成立歌謠學研究會之後,早期運動倡導者如胡適、鄭振鐸等人,主要從「白話文學」的角度來評價黃遵憲的。胡適說:「我常想黃遵憲當那麽早的時代何以能有那種大膽的『我手寫吾口』的主張?……可以說,他早年受了本鄉山歌的感化力,故能賞識民間白話文學的好處;因為他能賞識民間的白話文學,故他能說:『即今流俗語,我若登簡編;五千年後人,驚為古斕斑!』」鄭振鐸說:「清末有黃遵憲的,他也曾擬作或改作了若幹篇流行於梅縣的情歌,得到了很大的成功……這些山歌,確是像夏晨荷葉上的露珠似的晶瑩可愛。」

但是,本時期作為北大《歌謠》學會的創始者兼民俗學倡導者之一的周作人,卻沒有從「白話文學」而是從「學術」(接近民俗學)的角度來評價黃遵憲。周說:「《日本雜事詩》一編,當作詩看是第二著,我覺得最重要的還是看作者的思想,其次是對日本事物的記錄。」對於《日本國誌》,周作人認為:「其中《學術誌》二卷、《禮俗誌》四卷,都是前無古人的著述,至今也還是後無來者,有許多極好意思、極大見識……」

到了第二時期,即1927年中山大學民俗學會創立和《民俗》周刊創辦以後,我國民俗學的研究才開始以科學的姿態出現。《中大民俗學會簡章》明確提出「本會以調查、搜輯及研究本國土各地方、各部族之民俗為宗旨,凡一切關於民間之風俗、習慣、信仰……皆在調查、搜集及研究之列,並盡力介紹各國民俗學之理論與方法……」當時,中大民俗學會的民俗學者江應梁,在從事民俗學研究的過程中,對英國民俗學家彭尼女士關於民俗學的研究,「僅限於較為落後民族及進步民族中較為落後者階段的遺留」的這種觀點,提出異議。為了說明彭尼女士這種觀點的謬誤,江應梁引用黃遵憲關於民俗的有關理論來作為論據。他說:「我國的黃遵憲氏,對於民俗的形成,有極透徹的見解。」接著他援引黃遵憲《日本國誌·禮俗誌》中有關民俗形成的一大段理論,用來論證這麽一種觀點:「所謂民俗者,即最進步的民族中,也有著這種歷史遺留的存在,根本民俗便不能說他是落後民族所獨有的東西」。還有,中大《民俗》季刊主編、民俗學家楊成誌,也在《民俗學之內容與分類》一文中,將黃遵憲關於「何為禮俗」的定義向讀者作了介紹,並將此與西方民俗學的理論相比較。可見,在我國民俗學進入較為成熟時期,黃遵憲有關民俗問題的理論便開始受到了重視。

到了第三時期,尤其是粉碎「四人幫」後,建立「中國民俗學會」被提上議事日程。1982年,我國老一輩民俗學家鍾敬文、顧頡剛、白壽彜、容肇祖、楊堃、楊成誌、羅致平等七人,聯名發出倡議書,提出重建我國民俗學,立即得到黨和政府的重視並獲得批準。

1983年,中國民俗學會在北京舉辦「首屆民俗學、民間文藝學講習班」,筆者有幸被推薦參加這個為期一個月的講習班,聆聽鍾敬文、費孝通、楊成誌、容肇祖、劉魁立等著名學者講座。此次講習班結束後,我在鐘敬文教授指導下,在嘉應師專(今嘉應學院)學校領導的支持下,發起創辦了「廣東嘉應師專客家民俗研究會」,同時在《嘉應師專報》上創辦《客家民俗》專號。也就是在此前的1982年3月,我參加由梅州舉辦的首屆「黃遵憲研究學術交流會」,首次從「民俗學」的角度對黃遵憲進行研究,引起與會者的關註並在民俗學界引起反響。

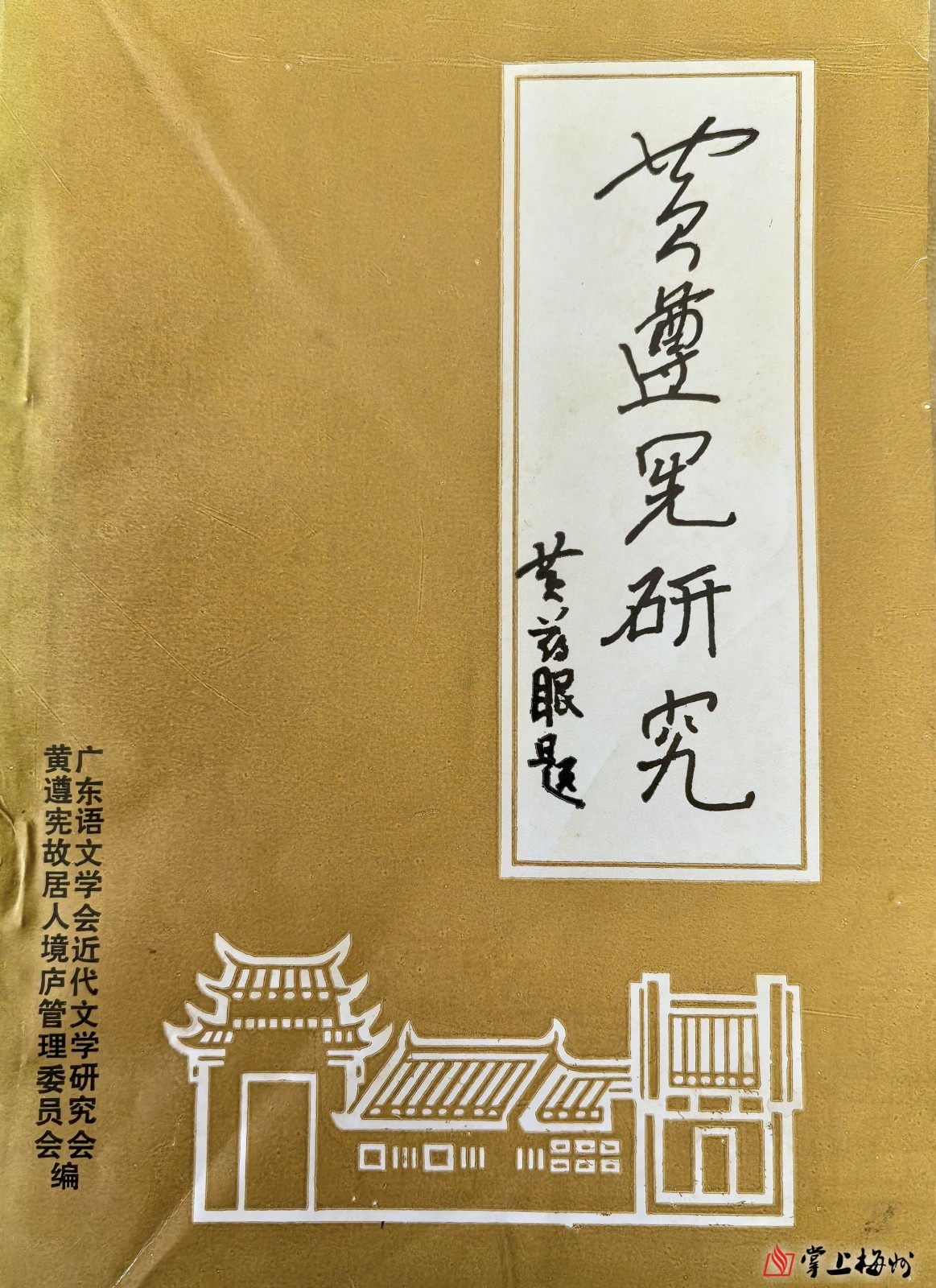

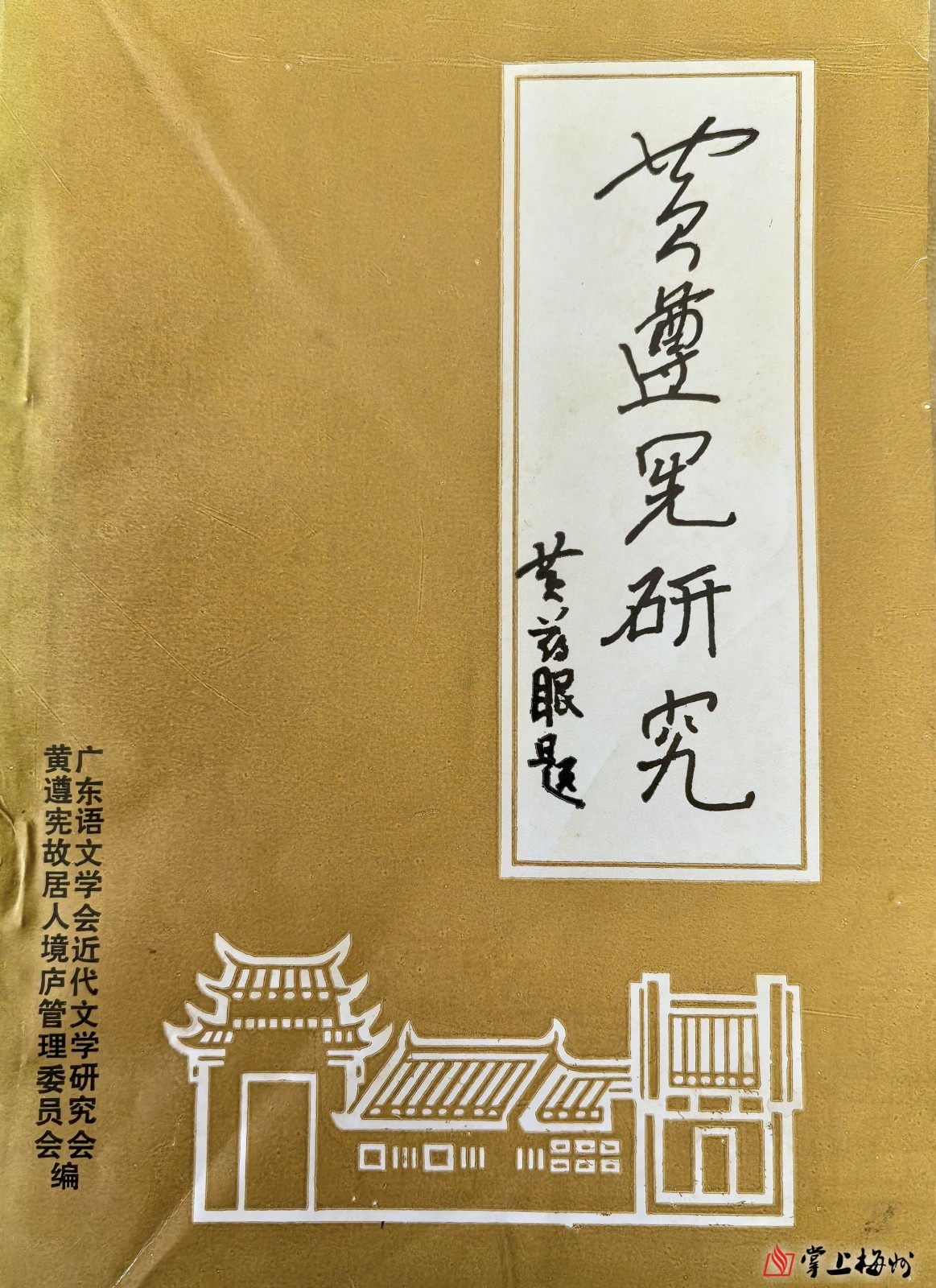

《黃遵憲研究》,1982年在梅州舉辦首屆「黃遵憲研究學術交流會」出版專集,封面由黃藥眠題字。

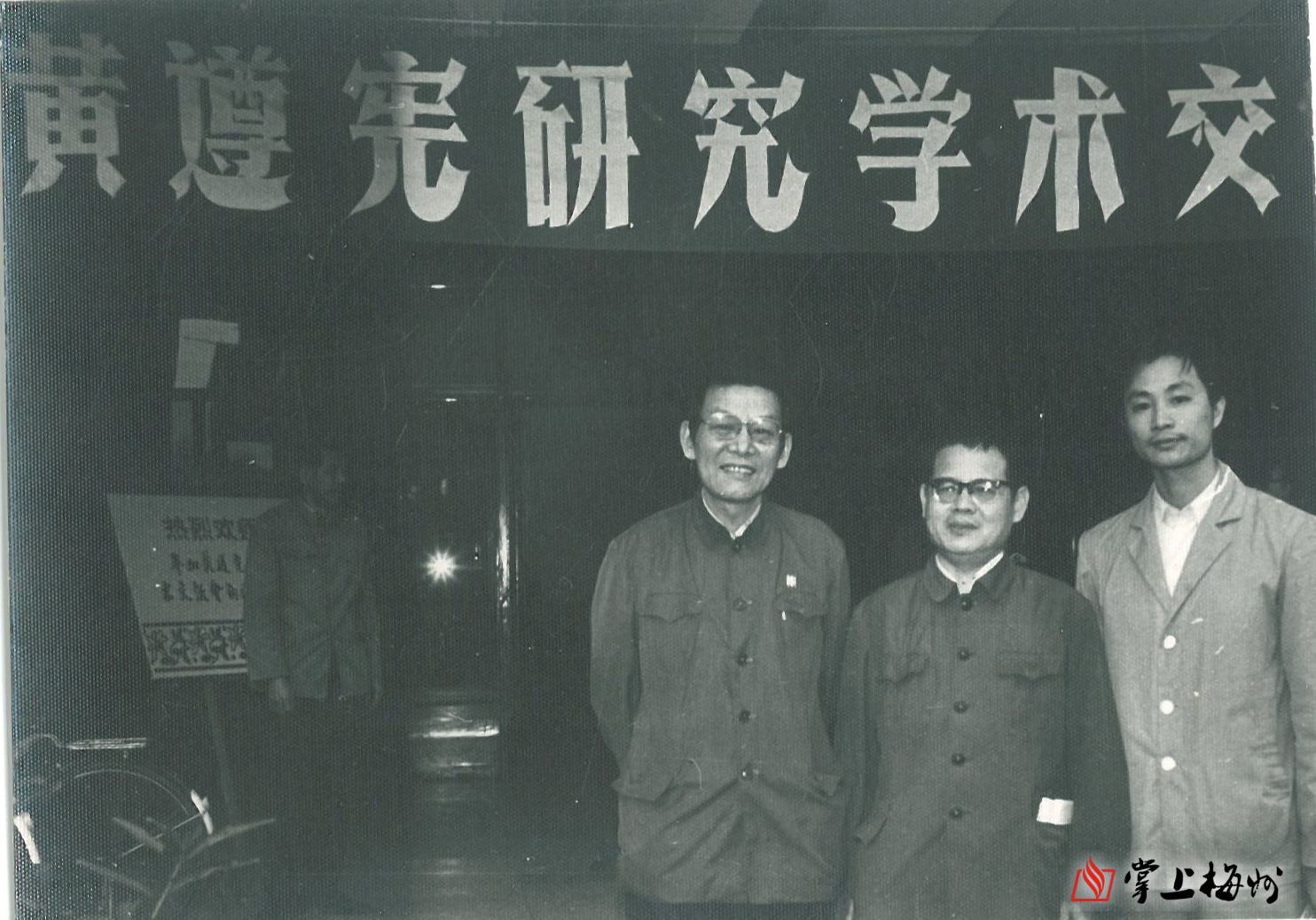

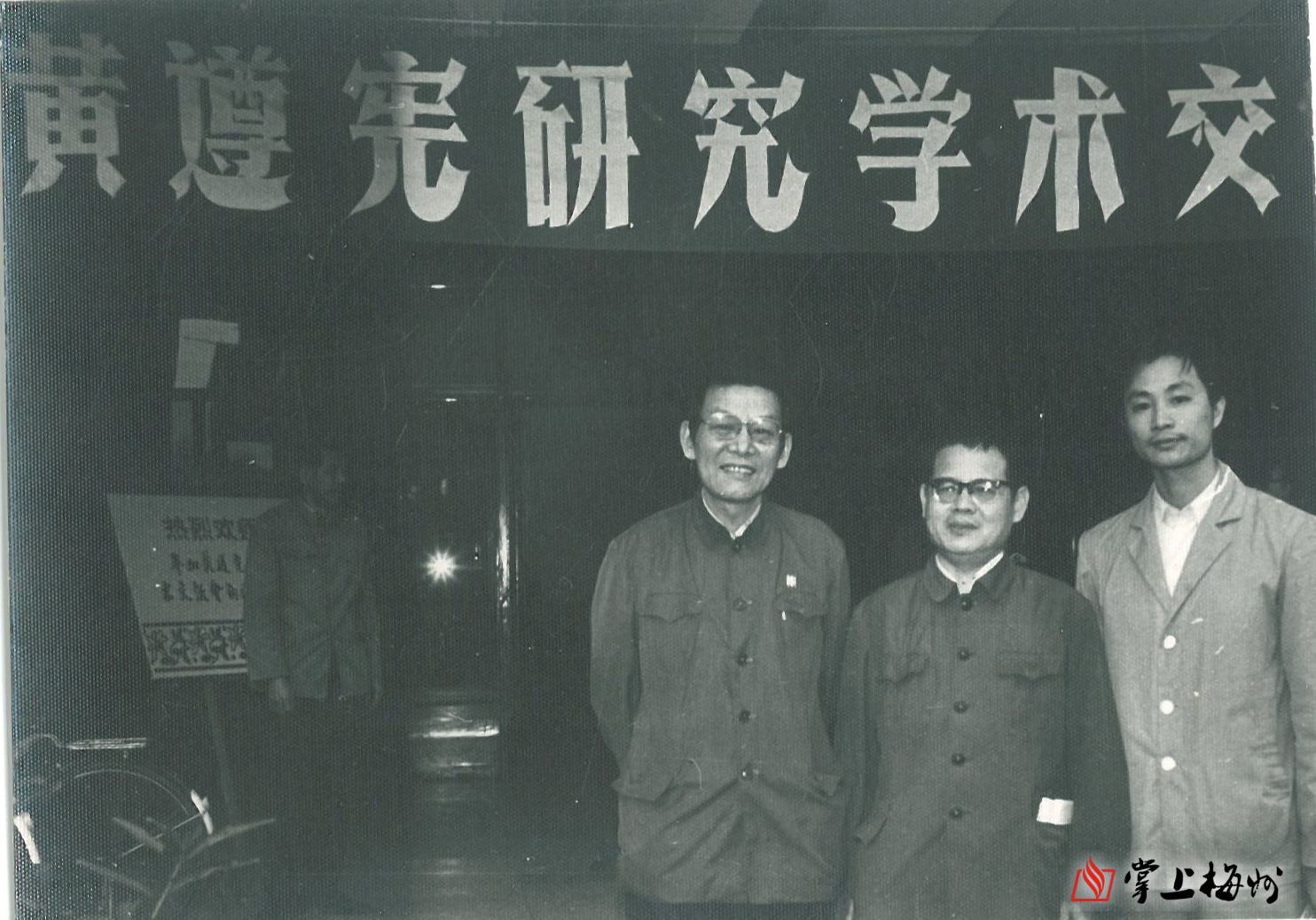

1982年,本文作者楊宏海(右一)出席梅州首屆「黃遵憲研究學術交流會」留影

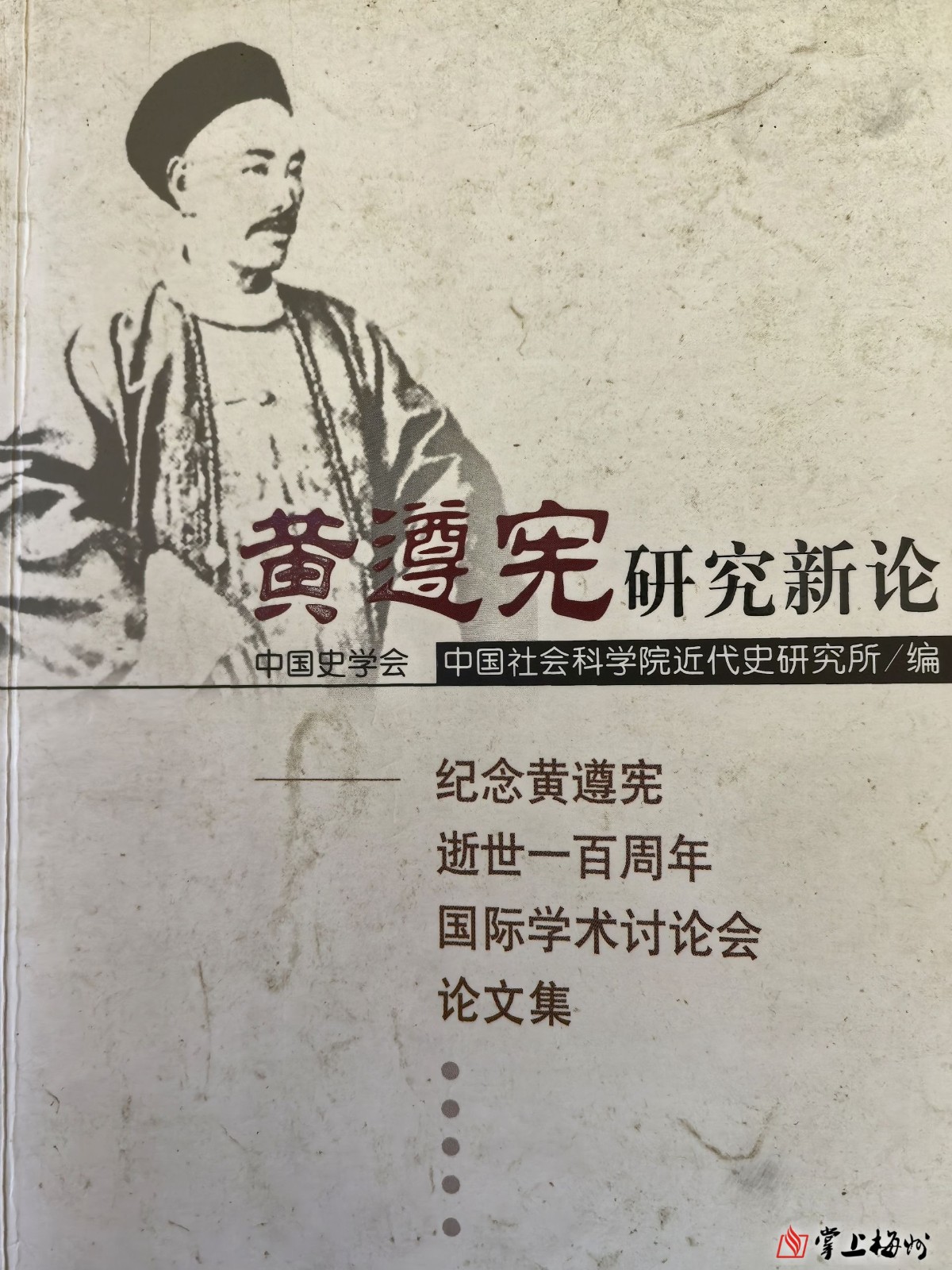

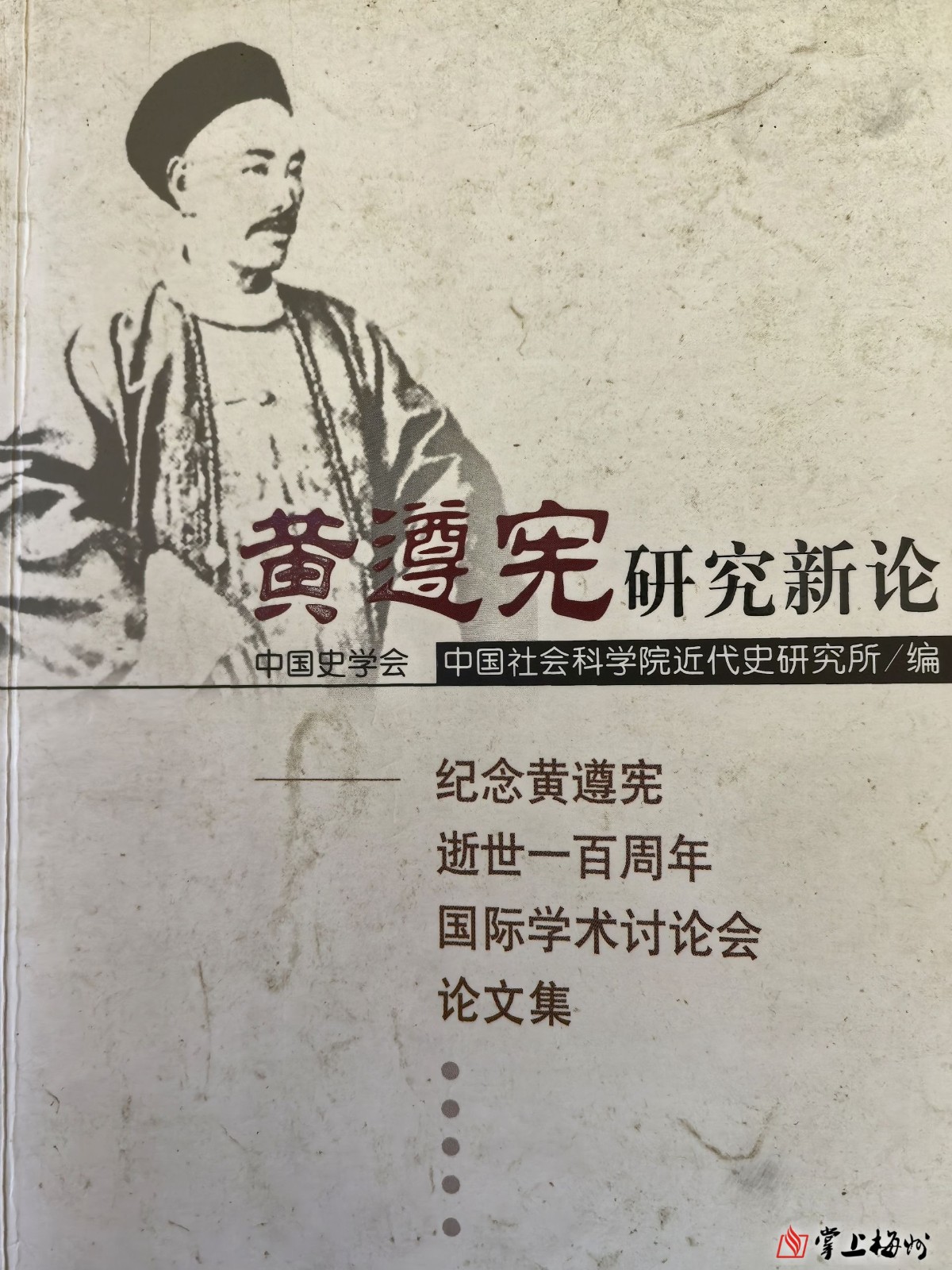

2005年北京舉辦「紀念黃遵憲逝世一百周年國際學術討論會」出版論文集(社會科學文獻出版社,2007年版)

專門前來黃遵憲故居「人境廬」訪問的日本國立民族學博物館副教授周達生曾經說道:「我所以從1973年開始到現在,七次來中國考察,就是受到《日本雜事詩》和《日本國誌》的啟發和鼓舞,我虔誠地向黃遵憲先生學習:經年累月,『披覽載籍,咨詢故老,采風問俗,搜求逸事』,為增進中日兩國人民的相互了解而努力。」他在給另一位中國友人的信中亦指出:「我對黃遵憲先生可以感到佩服之點是,他不只是有能的外交官或文學家,而又是從某些角度觀察時,可以說是民俗學或者民族學的創始者這一點……黃先生在清朝的時候,就有對日本文化的好奇心,而把所關心到的事情,動身實踐這點,可說是無意之中達到了中國對日本民俗或民族學『考察』之創始工作。這一點,我想是我們需要註目的。」

記得北京民俗學講習班時,鍾敬文先生對我從民俗學角度研究黃遵憲給予鼓勵,認為「是一個新的視角,值得好好挖掘」。他接著說,「黃遵憲的民俗研究特別重視民間歌謠,在他的《人境廬詩草》中,特地收入九首客家山歌,這在我國文學史上恐怕是一個創舉。」老一輩民俗學家容肇祖、羅致平看了我的論文後,在回信時都給予充分肯定和熱情鼓勵。羅致平教授信中還說,他與鍾老交談過這篇論文,「鍾老夫子(即鍾敬文)稱準備交給有關雜誌發表。順告。」

在這一時期,先後關註到黃遵憲與民俗學關系並作論述的學者還有不少,包括王曉秋、鄭海麟、張振犁、張紫晨、王文寶、蕭放、毛巧暉、周曉平等。可見黃遵憲的民俗學理論已在學界產生了影響。

黃氏民俗理論的啟示及其在中國民俗學史上的地位

一百多年前,黃遵憲立足中華傳統面向世界,對中、西(尤其是中國與日本)的民俗文化進行比較研究,以及對傳統與現代關系的探索,取得重要理論成果,在當代仍具有重要的啟示意義。

黃遵憲在《日本國誌》等著作中,通過對日本明治維新的觀察,強調本土文化的主體性。他認為民俗是民族文化的精神內核,是民族認同的重要載體,每個國家的民俗都有好與不好兩個方面,研究外國民俗可以借鑒取法別國的長處,認識並改革自己的短處。在吸收外來文化時,需保持本土文化的自主性,避免因盲目模仿而喪失獨特性。他主張治國化民、移風易俗,辯證看待傳統民俗,既摒棄其糟粕又堅守良風厚俗,如摒棄纏足、迷信、重男輕女等陋習,對鄉約、自治、互助精神等則值得保留;他認為民俗是民族記憶的載體,通過發動民眾參與民俗活動,可增強文化認同感,抵製歷史虛無主義。同時,他提出「我手寫我口,古豈能拘牽」,讓民間語言融入文學創作,主張不拘一格、勇於創新……總之,黃遵憲的民俗理論具有辯證的思維方式和對文化主體性的堅守,在當代仍具有重要啟示意義。尤其在當今全球化背景下如何保護民族民俗文化、構建中國民俗文化自信,推動文化創新等方面都提供了思想資源。

盡管黃遵憲的民俗學理論對後世產生了重要影響,但對他在這方面的貢獻及其在中國民俗學史上的歷史地位卻未引起足夠重視,或者說是語焉不詳。究其原因,可能與「五四」時期中國民俗學運動風起雲湧、名家薈萃有關。但客觀地說,黃遵憲民俗理論對中、日兩國民俗學都具有開風氣之先的作用。從《禮俗誌》四卷取材來看,可以斷定大部分是在1882年黃遵憲離開日本之前寫的。那時世界上第一個民俗學會剛剛在英國倫敦成立不久,而日本國內還沒有民俗學研究的苗頭。值得驚訝的是,就是在這樣的歷史背景下,黃遵憲在《禮俗誌》中卻有系統地提出了自己有關民俗學的理論和見解。這些涉及到民俗形成的原因,民俗的特點和作用,民俗研究的方法、內容、目的等一系列的見解,在當時無疑具有獨創性。它對民俗文化內容的分類(共十四類),涉及內容之全面,幾乎與現代民俗學一般無異。「事實上,黃遵憲對日本民俗文化的研究,對1913年柳田國男等人發起的日本民俗學研究具有開啟性的作用。」(鄭海麟語)就國內而言,黃遵憲也是我國民俗學的最早倡導者,比起1911年張亮采的《中國風俗史》、1912年胡樸安的《中華全國風俗誌》,均早了十幾年。

正因為如此,長期從事中國民俗學發展史研究的王文寶在《中國民俗學發展史》一書中,在介紹「五四運動以前我國的民俗學」時,首先就介紹黃遵憲的民俗學理論。而在中國民俗學會編纂的《民俗春秋——中國民俗學會20周年紀念論文集》中,著名民俗學家陳勤建的文章中有一段精彩的描述:「發生在五四運動前後的中國民俗學運動,是中國現代文化史上的一道奇特風景。活躍在文壇上的文、史、哲各學科名流專家、學者教授黃遵憲、梁啟超、蔡元培、周作人、魯迅、李大釗、陳獨秀、劉復、胡適、沈兼士、常惠、錢玄同、顧頡剛、江紹原、楊成誌、沈雁冰、鄭振鐸、朱自清、聞一多、容肇祖以及鍾敬文、婁子匡等或搖旗吶喊,身體力行,紛紛投入其間,其陣營之強大,所涉及範圍之廣博,成果之豐碩,在中國民俗學史上,乃至中國現代思想文化史上也是罕見的。」是的,在中國民俗學運動中,走在最前面的就是黃遵憲!誠如北京大學歷史系王曉秋教授指出:「黃遵憲在民俗學研究方面是一位偉大的先驅者。他在一百多年前,也就是民俗學作為一門學科在世界上剛剛誕生,而中國和日本的民俗學學科尚未建立的時代,就已經對民俗學理論提出了一系列精辟的見解,並對中國和日本的民俗進行了大量考察、描述和比較研究的實踐,開中國近代中外研究之先河,為中日民俗研究作出了卓越的貢獻。」

綜上所述,充分說明了黃遵憲關於民俗研究的理論和實踐,確實給我國的民俗學界以啟示和影響,從而奠定了他在中國民俗學史上的地位。他是晚清最早「睜眼看世界」的「第一人」,繼承我國古代民俗文化傳統,又面向世界去思考與實踐民俗學理論建構的人——他的民俗學理論,帶有鮮明的中國特色。在學術界呼籲「建設中國民俗學理論學派」的今天,顯得尤為難能可貴。正是從這個角度上看,黃遵憲可說是中國近代民俗學的偉大先驅。時至今日,在紀念黃遵憲逝世120周年之際,重新梳理黃遵憲民俗理論的歷史淵源,正確評價黃遵憲在我國民俗學史上的成就和重要貢獻,繼承和借鑒黃遵憲有關民俗研究的寶貴遺產,對於深化黃遵憲學術研究與發展我國的民俗學都是有積極意義的。

(作者系粵港澳大灣區名人與大學文化研究中心副主任、深圳大學客座教授、碩士生導師)

黃遵憲:中國民俗學研究的先行者

導 讀

黃遵憲是中國近代一位有著多方面建樹的傑出歷史人物。過去學術界主要從愛國主義詩人、外交家、思想家等不同的角度,對他進行研究並作出過評價。1982年,在廣東省梅州舉辦的首屆「黃遵憲研究學術交流會」上,筆者首次從「民俗學」的角度,對黃遵憲民俗研究方面的貢獻進行初步探討,並先後在廣東省《民族民間藝術研究》、復旦大學《中國文化研究輯刊》與中國社會科學院近代史研究所《黃遵憲研究新論》等書刊上發表論文,引起一定的反響。時過43年之後,2025年3月28日至29日,在梅州召開「紀念黃遵憲逝世120周年學術研討會」,筆者對黃遵憲民俗研究理論及其歷史地位作進一步探討。

黃遵憲像

首先提出「治國化民、移風易俗」理論

黃遵憲所處的時代,中國還沒有系統的民俗學,但在那個時候,他就開始做民俗研究工作了。在長期的政治活動和文學、史學實踐中,他註意搜集、整理和研究民俗資料,提出了不少有關民俗問題的理論和見解,涉及民俗形成的原因、特點,以及民俗研究的目的、內容、態度、方法以及民俗研究者所應具備的基本學養等等。這裏應著重指出的是,黃遵憲把「治國化民」「移風易俗」作為研究民俗的主要目的,這在當時來說是難能可貴的。

在《禮俗誌》中,黃遵憲進一步強調指出:「是故,先王之治國化民,亦慎其所習而已矣。」他認為,聖人入國問俗,賢者臨政采風。執政者要「治國化民」,必須研究、通曉民俗。並且要根據民俗之特點,「於習之善者導之,其可者因之,有弊者嚴禁以防之,敗壞者設法以救之。」由此可見,黃遵憲已把研究民俗與治國化民、移風易俗直接聯系起來。

例如,他對中國婦女(特別是客家婦女)在受教育上不能與男子一樣享有平等權利的風俗頗不滿。他說:「詢英、法、美、德諸女子,不識字者百僅一、二,而聲名文物之中華,乃反如是。」如果不普及女子教育,讓女子「唯以執箕帚、議酒食為業」,勢必扼殺婦女的聰明才智。對於那些恃「女子無才便是德」之舊習,反對女子讀書的「一孔之儒」,他也予以痛斥。認為此陋習不改,「坐使四百兆種中,不學者居其半,國胡以能立?」因此,他在晚年積極興辦教育事業。「欲令天下之農工、商賈、婦女、幼稚皆能通文字之用。」

此外是在1897年的湖南新政時,黃遵憲大刀闊斧進行移風易俗。他與徐仁鑄、譚嗣同等人一道,創辦了「不纏足會」「延年會」等組織,目的是「為了革除惡劣的舊習,移風易俗,振興國家」。據史料載:「黃遵憲又以署按察使的身份,出示嚴禁裹足。指示纏足的害處有七點:一『廢天理』,二『傷人倫』,三『削人權』,四『害家事』,五『損生命』,六『敗風俗』,七『戕種族』。並警告如有纏足而毆殺幼兒的,必加嚴懲。於是湖南不纏足的婦女,日益增多。」為了鼓勵婦女改掉纏足舊俗,防止婦女因放足而受到守舊分子歧視,黃遵憲和有關進步人士一道,製訂了《湖南不纏足會嫁娶章程十條》,規定凡入會的都可互通婚姻,並提倡婚姻不限遠近,糾正過去不願遠婚的舊俗;訂婚應力求節約,女家不得向男家「需索聘禮」,男家不得因女家「嫁靨不厚」而表示不滿;又指出入會者「應隨地倡立女學塾」,普及女子教育,使婦女在文化上得到提高。這些都是黃遵憲研究民俗並為「治國化民、移風易俗」的可貴嘗試。

黃遵憲認為,就任何一個國家來說,其民俗也有好與不好的兩個方面。他說:「凡托居地球,無論何國,其政教風俗,皆有善有不善,吾取法於人,有可得而變革者,有不可得而變革者。」對於「善者」,他主張「導之」,「因之」;對於「不善者」,他主張「防之」,「救之」。他還從教育的角度,提出民俗的作用,認為一個國家好的風俗傳統,應該而且可以成為教育國人的良方。

黃氏民俗探賾對中國民俗學運動產生重要影響

如果說,黃遵憲在故鄉搜輯民俗資料,是較多地借鑒民間文學形式,從本土客家民系的利益去研究民俗,那麽,在他當了外交官之後,自覺傳承古代輶軒使者「采其歌謠、詢其風俗」的傳統,「重邦交、考國俗」,則是明確地從學術的角度研究民俗,並從祖國民族的利益出發,使民俗研究直接為其維新變法、挽救國家危亡的政治路線服務。

1877年,黃遵憲隨使到日本任駐日參贊。他看到日本經過明治維新後,國家趨於強盛。加上他讀了一些西方資產階級思想家如盧梭、孟德斯鳩的書後,思想發生了變化,認為「大平世必在民主」,中國變從西法勢在必然。但中國應向哪個國家學呢?由於地域、種族、歷史、文化尤其是文字的接近,中日兩國被認為「守舊之政俗俱同,開新之條理不異」。中國人學習日本人,比仿效西歐或其他先進國家較為方便,可以減少走彎路。因此,黃遵憲認為中國搞維新變法必須先學日本。但是,當時國內的士大夫們對日本的國情風俗一無所知。為了使國人從對外界的蒙昧狀態中解放出來,黃遵憲在心裏蘊釀著編寫一部《日本國誌》的宏偉計劃。

為了完成這個計劃,黃遵憲從采風問俗入手,開展了大量繁重而艱苦的搜輯、研究日本民俗的工作。他「入鄉隨俗」,廣泛交結日本各界人士,其中有政治家、舊貴族、書法家、詩人、學者、土醫生、侍女等等。由於黃遵憲才華橫溢,國學根底深,加上他虛懷若谷,誠懇待人,因此很受日本各界人士的敬重,很快與他們交朋結友。據日本人士石川英說:黃氏「入境以來,執經者,問字者,乞詩者,戶外屨滿,肩趾相接,果人人得其意而去。」他還努力學習日文,並盡量搜輯日本的地方誌書和鄉土文獻。如他在撰寫《日本國誌》的過程中,「披閱」和參考的書籍就有二百多種。他采用「互訪筆談」的方式,與日本人士交遊。通過「筆談」,了解日本明治維新時期的政治、文學(特別是民間文學和戲劇)、風俗、學術、語學等各方面情況。同時,他還經常深入街頭巷裏,對當地民俗進行觀察、研究,將搜輯到的民俗資料寫成《日本雜事詩》等,並請日本友人重野成齋、岡鹿門、青山鐵搶、蒲生子閻親自加以評校、勘誤,「拾其遺而補其闕焉」。可見其對研究工作認真、嚴肅和負責的態度。

黃遵憲撰寫的《日本雜事詩》不僅有文學價值,而且也是具有民俗學價值的作品。從它獨特的結構(註語遠遠多於詩句)與內容來看,可看作是一部簡要的「日本民俗誌」。之後撰寫的《日本國誌》,全書分國統誌、地理誌、禮俗誌等十二類,共四十卷,五十余萬言。它詳盡地介紹了日本的國情民俗,具有多方面的重要價值。黃遵憲研究專家鄭海麟教授認為,《禮俗誌》是《日本國誌》中最用功的篇章之一,其內容之豐富,征引材料之廣博,為其他篇章所不及。因此,《禮俗誌》對中日民俗學研究有著重大的開拓意義和深遠影響。

黃遵憲有關民俗問題的理論,是隨著民俗學運動的不斷發展,而逐步給民俗學家們予以啟示和影響。我國的民俗學運動,迄今已有100多年。民俗學史家王文寶先生將其分為三個發展時期:

第一時期:民俗學運動的開端時期,即從1918年開始至1927的北京大學征集歌謠時期;

第二時期:民俗學運動的發展時期,即從1927年中山大學民俗學會成立至新中國成立前的廣州、杭州民俗學時期;

第三時期:民俗學運動的新興時期,即新中國成立後的社會主義全面發展時期。(分兩個階段,新中國成立後至粉碎「四人幫」的一大段時間,主要是民俗學的組成部分之一的民間文藝得到了大發展,而民俗本身的真正搜集與研究卻遭到冷遇達三十年之久;粉碎「四人幫」後,民俗學才開始逐漸走向一個真正的全面大發展的新興時期)

第一時期是「五四」運動期間北京大學成立歌謠學研究會之後,早期運動倡導者如胡適、鄭振鐸等人,主要從「白話文學」的角度來評價黃遵憲的。胡適說:「我常想黃遵憲當那麽早的時代何以能有那種大膽的『我手寫吾口』的主張?……可以說,他早年受了本鄉山歌的感化力,故能賞識民間白話文學的好處;因為他能賞識民間的白話文學,故他能說:『即今流俗語,我若登簡編;五千年後人,驚為古斕斑!』」鄭振鐸說:「清末有黃遵憲的,他也曾擬作或改作了若幹篇流行於梅縣的情歌,得到了很大的成功……這些山歌,確是像夏晨荷葉上的露珠似的晶瑩可愛。」

但是,本時期作為北大《歌謠》學會的創始者兼民俗學倡導者之一的周作人,卻沒有從「白話文學」而是從「學術」(接近民俗學)的角度來評價黃遵憲。周說:「《日本雜事詩》一編,當作詩看是第二著,我覺得最重要的還是看作者的思想,其次是對日本事物的記錄。」對於《日本國誌》,周作人認為:「其中《學術誌》二卷、《禮俗誌》四卷,都是前無古人的著述,至今也還是後無來者,有許多極好意思、極大見識……」

到了第二時期,即1927年中山大學民俗學會創立和《民俗》周刊創辦以後,我國民俗學的研究才開始以科學的姿態出現。《中大民俗學會簡章》明確提出「本會以調查、搜輯及研究本國土各地方、各部族之民俗為宗旨,凡一切關於民間之風俗、習慣、信仰……皆在調查、搜集及研究之列,並盡力介紹各國民俗學之理論與方法……」當時,中大民俗學會的民俗學者江應梁,在從事民俗學研究的過程中,對英國民俗學家彭尼女士關於民俗學的研究,「僅限於較為落後民族及進步民族中較為落後者階段的遺留」的這種觀點,提出異議。為了說明彭尼女士這種觀點的謬誤,江應梁引用黃遵憲關於民俗的有關理論來作為論據。他說:「我國的黃遵憲氏,對於民俗的形成,有極透徹的見解。」接著他援引黃遵憲《日本國誌·禮俗誌》中有關民俗形成的一大段理論,用來論證這麽一種觀點:「所謂民俗者,即最進步的民族中,也有著這種歷史遺留的存在,根本民俗便不能說他是落後民族所獨有的東西」。還有,中大《民俗》季刊主編、民俗學家楊成誌,也在《民俗學之內容與分類》一文中,將黃遵憲關於「何為禮俗」的定義向讀者作了介紹,並將此與西方民俗學的理論相比較。可見,在我國民俗學進入較為成熟時期,黃遵憲有關民俗問題的理論便開始受到了重視。

到了第三時期,尤其是粉碎「四人幫」後,建立「中國民俗學會」被提上議事日程。1982年,我國老一輩民俗學家鍾敬文、顧頡剛、白壽彜、容肇祖、楊堃、楊成誌、羅致平等七人,聯名發出倡議書,提出重建我國民俗學,立即得到黨和政府的重視並獲得批準。

1983年,中國民俗學會在北京舉辦「首屆民俗學、民間文藝學講習班」,筆者有幸被推薦參加這個為期一個月的講習班,聆聽鍾敬文、費孝通、楊成誌、容肇祖、劉魁立等著名學者講座。此次講習班結束後,我在鐘敬文教授指導下,在嘉應師專(今嘉應學院)學校領導的支持下,發起創辦了「廣東嘉應師專客家民俗研究會」,同時在《嘉應師專報》上創辦《客家民俗》專號。也就是在此前的1982年3月,我參加由梅州舉辦的首屆「黃遵憲研究學術交流會」,首次從「民俗學」的角度對黃遵憲進行研究,引起與會者的關註並在民俗學界引起反響。

《黃遵憲研究》,1982年在梅州舉辦首屆「黃遵憲研究學術交流會」出版專集,封面由黃藥眠題字。

1982年,本文作者楊宏海(右一)出席梅州首屆「黃遵憲研究學術交流會」留影

2005年北京舉辦「紀念黃遵憲逝世一百周年國際學術討論會」出版論文集(社會科學文獻出版社,2007年版)

專門前來黃遵憲故居「人境廬」訪問的日本國立民族學博物館副教授周達生曾經說道:「我所以從1973年開始到現在,七次來中國考察,就是受到《日本雜事詩》和《日本國誌》的啟發和鼓舞,我虔誠地向黃遵憲先生學習:經年累月,『披覽載籍,咨詢故老,采風問俗,搜求逸事』,為增進中日兩國人民的相互了解而努力。」他在給另一位中國友人的信中亦指出:「我對黃遵憲先生可以感到佩服之點是,他不只是有能的外交官或文學家,而又是從某些角度觀察時,可以說是民俗學或者民族學的創始者這一點……黃先生在清朝的時候,就有對日本文化的好奇心,而把所關心到的事情,動身實踐這點,可說是無意之中達到了中國對日本民俗或民族學『考察』之創始工作。這一點,我想是我們需要註目的。」

記得北京民俗學講習班時,鍾敬文先生對我從民俗學角度研究黃遵憲給予鼓勵,認為「是一個新的視角,值得好好挖掘」。他接著說,「黃遵憲的民俗研究特別重視民間歌謠,在他的《人境廬詩草》中,特地收入九首客家山歌,這在我國文學史上恐怕是一個創舉。」老一輩民俗學家容肇祖、羅致平看了我的論文後,在回信時都給予充分肯定和熱情鼓勵。羅致平教授信中還說,他與鍾老交談過這篇論文,「鍾老夫子(即鍾敬文)稱準備交給有關雜誌發表。順告。」

在這一時期,先後關註到黃遵憲與民俗學關系並作論述的學者還有不少,包括王曉秋、鄭海麟、張振犁、張紫晨、王文寶、蕭放、毛巧暉、周曉平等。可見黃遵憲的民俗學理論已在學界產生了影響。

黃氏民俗理論的啟示及其在中國民俗學史上的地位

一百多年前,黃遵憲立足中華傳統面向世界,對中、西(尤其是中國與日本)的民俗文化進行比較研究,以及對傳統與現代關系的探索,取得重要理論成果,在當代仍具有重要的啟示意義。

黃遵憲在《日本國誌》等著作中,通過對日本明治維新的觀察,強調本土文化的主體性。他認為民俗是民族文化的精神內核,是民族認同的重要載體,每個國家的民俗都有好與不好兩個方面,研究外國民俗可以借鑒取法別國的長處,認識並改革自己的短處。在吸收外來文化時,需保持本土文化的自主性,避免因盲目模仿而喪失獨特性。他主張治國化民、移風易俗,辯證看待傳統民俗,既摒棄其糟粕又堅守良風厚俗,如摒棄纏足、迷信、重男輕女等陋習,對鄉約、自治、互助精神等則值得保留;他認為民俗是民族記憶的載體,通過發動民眾參與民俗活動,可增強文化認同感,抵製歷史虛無主義。同時,他提出「我手寫我口,古豈能拘牽」,讓民間語言融入文學創作,主張不拘一格、勇於創新……總之,黃遵憲的民俗理論具有辯證的思維方式和對文化主體性的堅守,在當代仍具有重要啟示意義。尤其在當今全球化背景下如何保護民族民俗文化、構建中國民俗文化自信,推動文化創新等方面都提供了思想資源。

盡管黃遵憲的民俗學理論對後世產生了重要影響,但對他在這方面的貢獻及其在中國民俗學史上的歷史地位卻未引起足夠重視,或者說是語焉不詳。究其原因,可能與「五四」時期中國民俗學運動風起雲湧、名家薈萃有關。但客觀地說,黃遵憲民俗理論對中、日兩國民俗學都具有開風氣之先的作用。從《禮俗誌》四卷取材來看,可以斷定大部分是在1882年黃遵憲離開日本之前寫的。那時世界上第一個民俗學會剛剛在英國倫敦成立不久,而日本國內還沒有民俗學研究的苗頭。值得驚訝的是,就是在這樣的歷史背景下,黃遵憲在《禮俗誌》中卻有系統地提出了自己有關民俗學的理論和見解。這些涉及到民俗形成的原因,民俗的特點和作用,民俗研究的方法、內容、目的等一系列的見解,在當時無疑具有獨創性。它對民俗文化內容的分類(共十四類),涉及內容之全面,幾乎與現代民俗學一般無異。「事實上,黃遵憲對日本民俗文化的研究,對1913年柳田國男等人發起的日本民俗學研究具有開啟性的作用。」(鄭海麟語)就國內而言,黃遵憲也是我國民俗學的最早倡導者,比起1911年張亮采的《中國風俗史》、1912年胡樸安的《中華全國風俗誌》,均早了十幾年。

正因為如此,長期從事中國民俗學發展史研究的王文寶在《中國民俗學發展史》一書中,在介紹「五四運動以前我國的民俗學」時,首先就介紹黃遵憲的民俗學理論。而在中國民俗學會編纂的《民俗春秋——中國民俗學會20周年紀念論文集》中,著名民俗學家陳勤建的文章中有一段精彩的描述:「發生在五四運動前後的中國民俗學運動,是中國現代文化史上的一道奇特風景。活躍在文壇上的文、史、哲各學科名流專家、學者教授黃遵憲、梁啟超、蔡元培、周作人、魯迅、李大釗、陳獨秀、劉復、胡適、沈兼士、常惠、錢玄同、顧頡剛、江紹原、楊成誌、沈雁冰、鄭振鐸、朱自清、聞一多、容肇祖以及鍾敬文、婁子匡等或搖旗吶喊,身體力行,紛紛投入其間,其陣營之強大,所涉及範圍之廣博,成果之豐碩,在中國民俗學史上,乃至中國現代思想文化史上也是罕見的。」是的,在中國民俗學運動中,走在最前面的就是黃遵憲!誠如北京大學歷史系王曉秋教授指出:「黃遵憲在民俗學研究方面是一位偉大的先驅者。他在一百多年前,也就是民俗學作為一門學科在世界上剛剛誕生,而中國和日本的民俗學學科尚未建立的時代,就已經對民俗學理論提出了一系列精辟的見解,並對中國和日本的民俗進行了大量考察、描述和比較研究的實踐,開中國近代中外研究之先河,為中日民俗研究作出了卓越的貢獻。」

綜上所述,充分說明了黃遵憲關於民俗研究的理論和實踐,確實給我國的民俗學界以啟示和影響,從而奠定了他在中國民俗學史上的地位。他是晚清最早「睜眼看世界」的「第一人」,繼承我國古代民俗文化傳統,又面向世界去思考與實踐民俗學理論建構的人——他的民俗學理論,帶有鮮明的中國特色。在學術界呼籲「建設中國民俗學理論學派」的今天,顯得尤為難能可貴。正是從這個角度上看,黃遵憲可說是中國近代民俗學的偉大先驅。時至今日,在紀念黃遵憲逝世120周年之際,重新梳理黃遵憲民俗理論的歷史淵源,正確評價黃遵憲在我國民俗學史上的成就和重要貢獻,繼承和借鑒黃遵憲有關民俗研究的寶貴遺產,對於深化黃遵憲學術研究與發展我國的民俗學都是有積極意義的。

(作者系粵港澳大灣區名人與大學文化研究中心副主任、深圳大學客座教授、碩士生導師)