「客家箏一代宗師」羅九香:傳太古元音 衍客家箏派

「客家箏一代宗師」羅九香:傳太古元音 衍客家箏派

1960年,羅九香在彈奏客家箏

刊印於明嘉靖九年的大埔縣誌稱:「埔之在潮弦誦媲鄒魯。」在「家誦戶弦」的大埔縣,「和弦索」(又稱弦索樂,即漢樂演奏)活動十分興盛。客家箏因其表現力豐富、音色古樸典雅,在廣東漢樂的器樂合奏中處於核心地位。它與廣東漢樂共存共進,又從中脫穎而出一枝獨秀。

如今,客家箏派已經成為我國傳統古箏四大流派(客家、潮州、河南、山東)之一,離不開歷代古箏藝術家的匠心鍛造和賡續弘揚。著名古箏演奏家、教育家羅九香就是其中一位「大咖」:與曹正、曹東扶、趙玉齋並稱「中國古箏四大名家」,有「客家箏一代宗師」「南派箏王」之美譽,是在高等音樂學府教授客家古箏的第一人。

雖如今一代宗師已逝,然太元古音依舊繞耳,藝術人生,歷歷在目。

博取眾師之長 終成演奏妙手

大埔縣楓朗鎮坎下村是中國傳統村落。1902年,羅九香出生在這裏。兄妹九人,他排行第七,男孩中最小。其父羅告蒙,從事煙葉、醬油生意,常來往於大埔、潮汕、廣州等地,為人知書達禮且思想開放。1906年,鄉人羅仙儔倡議興辦日新學校時,他大力支持和協助,並擔任多年校董。

羅仙儔系晚清秀才、參加過辛亥革命,善彈古箏、三弦,兼擅詩書畫。童年時,羅九香一方面在日新學校接受現代科學知識和新思想啟蒙,一方面跟着羅仙儔學習箏藝。1923年羅仙儔離世,羅九香在家鄉拜一位肩背古箏走街串巷的盲人為師。他勤耕不輟,打下紮實的箏樂基礎。

習箏同時,羅九香在學業路上不斷精進。1921年他從潮州金山中學畢業後回大埔,在日新學校、廣德學校當教師。兩年後,又進入廣州增埗工業學校修業,後到上海復旦大學預科班學習半年。在廣州時,羅九香遇到了一位對他藝術成就產生深遠影響的老師——有「樂聖」之譽的何育齋先生。

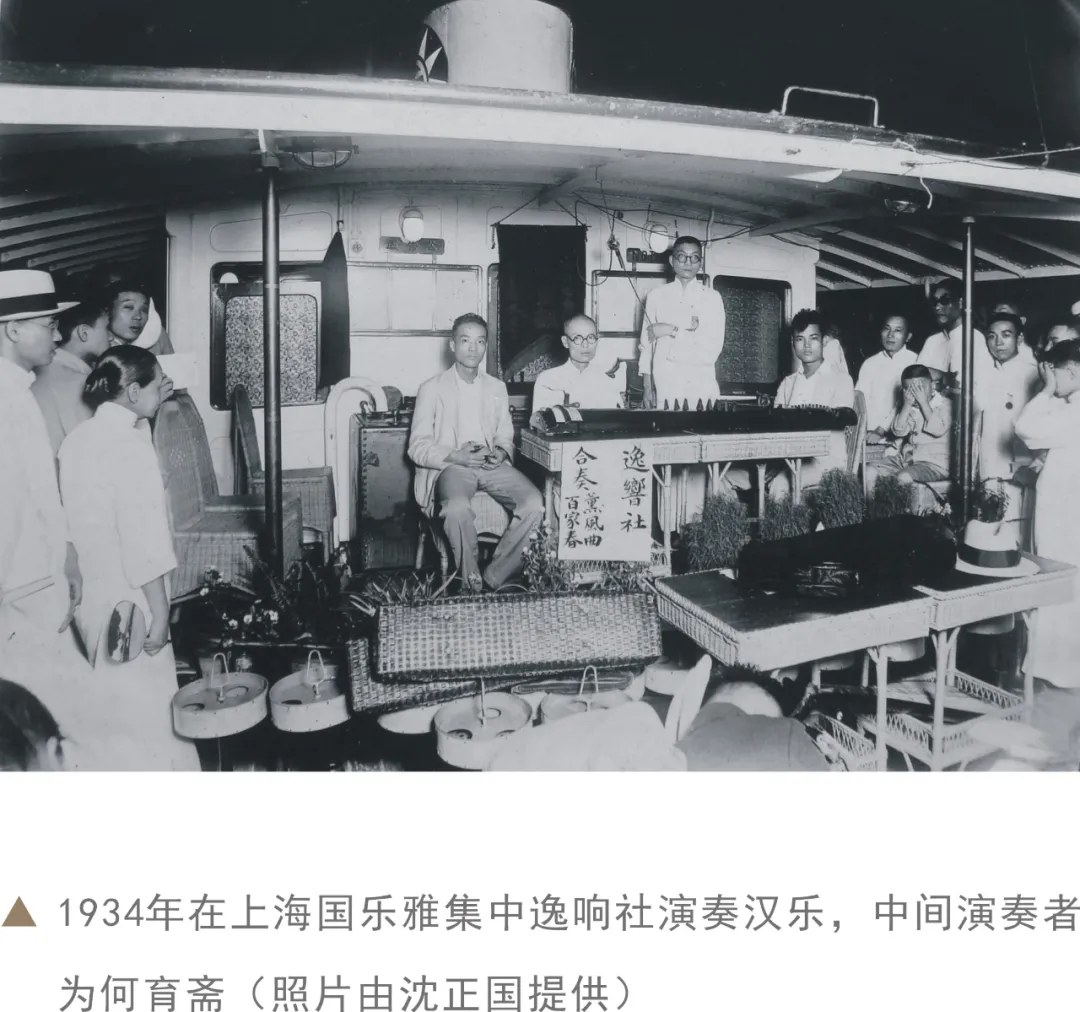

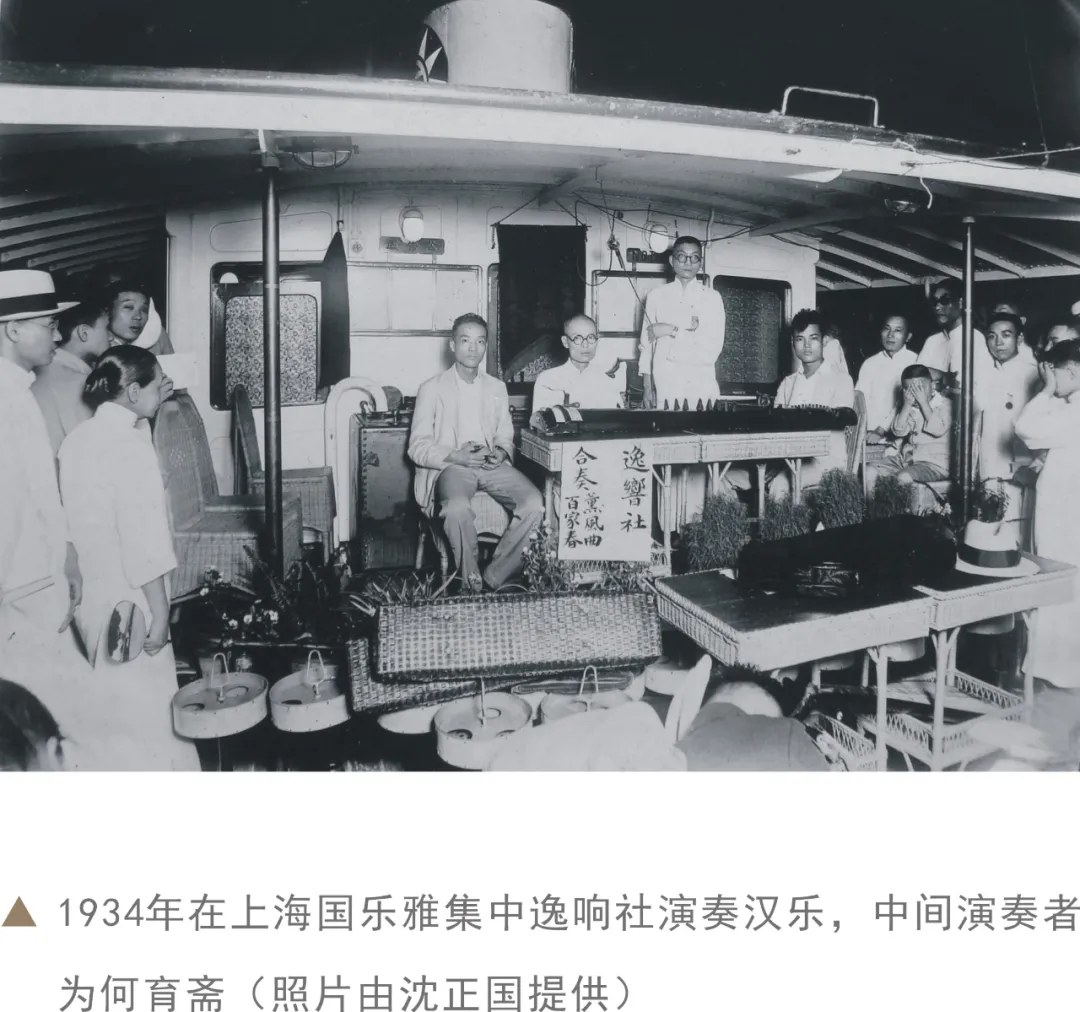

何育齋原籍大埔湖寮鎮莒村,於1930年春來到廣州,先創辦「潮梅音樂社」,後創辦「廣州音樂社」,吸納了不少優秀音樂人才入社,通過組織「和弦索」活動,使客家箏樂在省城聲名鵲起。1932年春,他前往上海創辦「逸響社」,結交音樂名家,開展演奏交流,廣東漢樂、客家箏樂又在滬上打響了名氣。

據大埔縣廣東漢樂研究會永遠名譽會長羅啟煊介紹,何育齋在博采眾長、南北相容基礎上,搜集、整理了民間口傳身授、雜亂無序的漢樂樂曲,匯通集成選編出有「太古元音」遺韻之稱的《中州古調》和《漢臯舊譜》,首創了聲字並用的「工尺譜諧聲字譜」,早期的客家箏譜由此而來。何育齋還總結、歸納了客家箏彈奏的方法和規律,編為《彈箏八法》。

「羅九香先生國文功底深厚,且寫得一手好字,所以人到廣州時,曾在多個政府部門擔任文書、辦事員。」羅啟煊說,因為迷戀音樂,羅九香常被上級斥為「玩物喪志」「不務正業」,家人甚為苦惱。然而,在何育齋先生身邊學習古箏和民間音樂的五年時光裏,羅九香卻如魚得水,甘之若飴:經先生精心指點,加上在「和弦索」活動中磨礪日久,他的傳統音樂文化素養有了深厚積澱,對箏樂的理解愈加深刻,演奏技藝也愈加成熟,成為何育齋先生客家箏流派的重要傳人。

兩度晉京演出 箏藝守正出新

新中國成立後,人才成為百廢待興的「寶貝」。1954年,經著名戲劇家歐陽予倩推薦和省委統戰部介紹,羅九香進入大埔縣「民聲漢劇團」(後與梅縣藝光漢劇團、文光漢劇團合並為廣東漢劇團)任古箏、三弦演奏員,從此走上專業音樂道路,打開更加寬廣的藝術空間。

兩次晉京演出,在羅九香的藝術履歷中留下重要的筆墨,奠定了他作為客家箏樂傑出代表人物的地位。

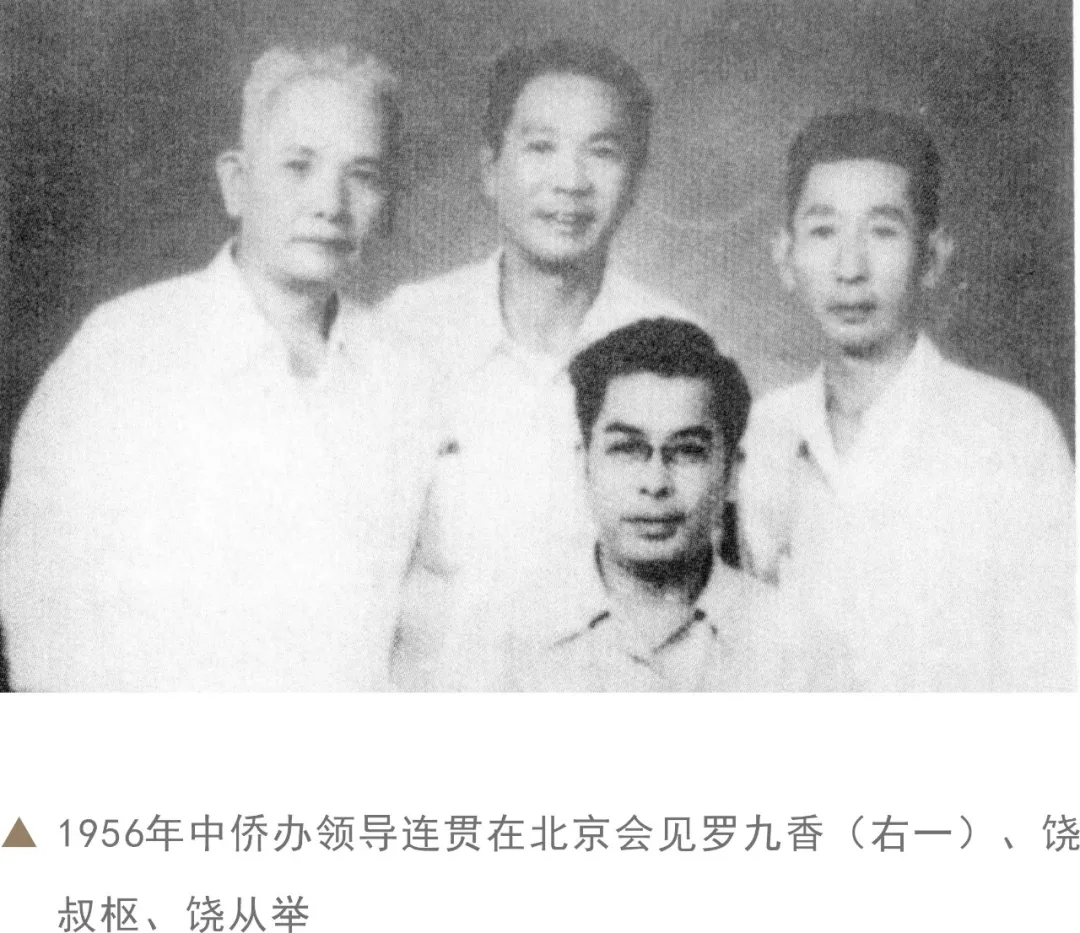

據星海音樂學院音樂博物館資料顯示,1956年,第一屆全國音樂周在北京舉辦,這是新中國成立初期最隆重的、規模最宏大的一次民間音樂盛會。羅九香(奏古箏)和饒從舉(奏椰胡)、饒淑樞(奏琵琶)三人組成「客家音樂小組」,作為廣東代表團成員參加,這是羅九香第一次晉京演出。他們演奏了《單點頭》《亂插花》,首次向來自全國各地的音樂家、評委推介廣東漢樂、客家箏樂。其間,在古箏觀摩交流會上,羅九香演奏了《出水蓮》《將軍令》兩首樂曲,其技巧嫻熟、台風穩健、音色典雅,將廣東漢樂的神韻和客家箏曲的特點展露無遺。演奏時,他那一觸即按的按顫功夫、變化莫測的滑音技巧、隨情而發的演奏氣度,令人嘆為觀止。著名戲劇家歐陽予倩評價羅九香:「(演奏)神功至極,匠心獨具,堪稱嶺南一絕。」

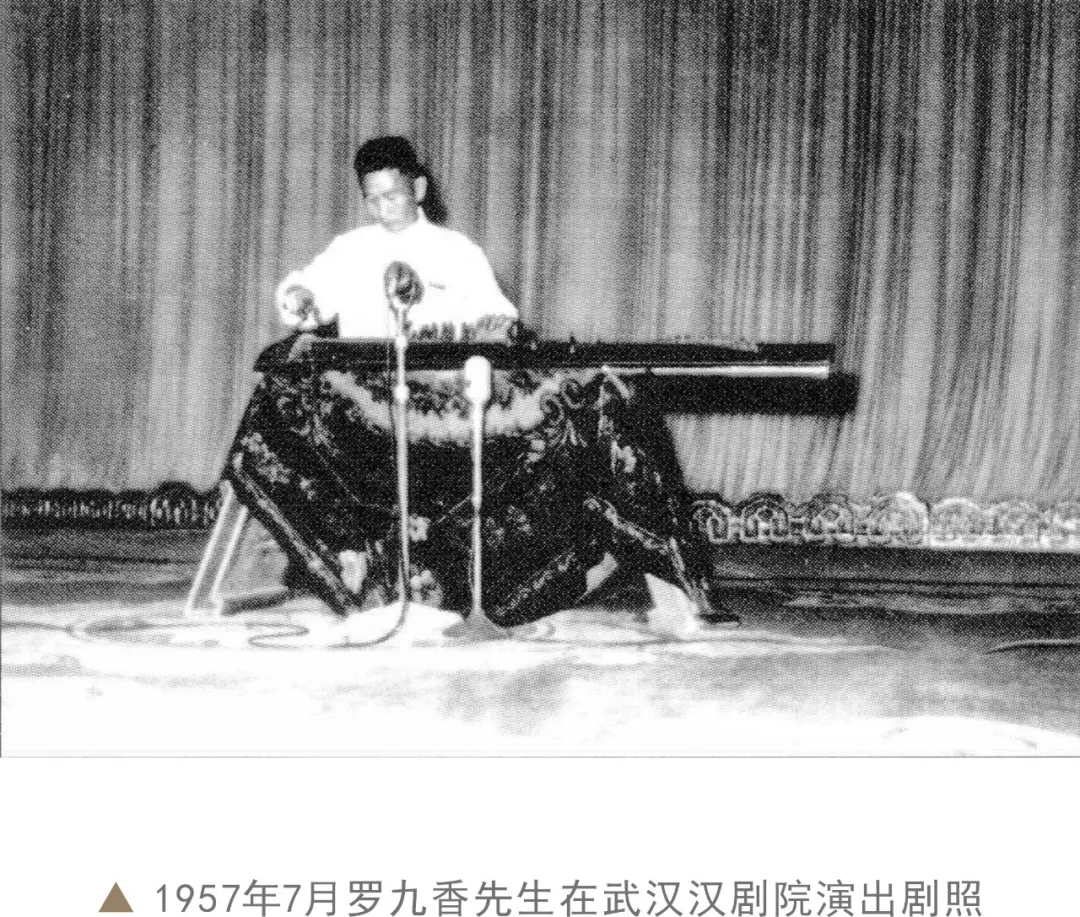

第二次晉京演出是在1957年,羅九香隨廣東漢劇團在中南海懷仁堂作匯報演出,受到毛澤東等黨和國家領導人的親切接見和鼓勵。羅啟煊告訴記者,此番在京,羅九香特意將何育齋先生傳下來的箏譜遺稿《中州古調》《漢臯舊譜》六十首和其他遺稿《詞曲拾遺》《小曲匯存》手抄本以及何育齋先生生前使用過的古箏,轉交其孫子何松。因此才有後來《何育齋箏譜遺稿》的出版,被譽為「客家箏史上的一件大事」。

羅九香悟性如洪爐點雪,傳承不泥古,守正而出新。據彭熙雲、薛祖軍《客家箏派文化淵源探析》所言:「他(羅九香)潛心鉆研古琴理論且頗有心得,遂把明末古琴家徐青山的《谿山琴況》精縮為琴箏通用、行文精妙、藝術境界深邃的《琴況二十四則警句》,成為現代客家箏演奏美學的精辟論著,影響深遠。」

除了在客家箏演奏中借鑒古琴藝術,羅九香還吸取「太極」「八卦」的運氣規律,使發音矯健有力,音色古樸圓潤。「我初學客家箏時,經常聽羅九香先生錄製的客家箏曲演奏音頻,受益匪淺。」客家箏市級代表性傳承人、梅州客家箏藝術團團長範永奮認為,羅九香的演奏古樸大方、抒情優美、音如珠玉,尤以落指果斷、快速減字重按之法頗具功力,非常精彩。

育得桃李芬芳 身後風範長存

1957年,羅九香被打成「右派」,被遣送回鄉勞動。幸而兩年後經古箏演奏家曹東扶引薦,進入天津音樂學院執教客家箏,走上古箏專業教學之路,成為在高等音樂學府中教授客家箏的第一人。1960年10月,羅九香調入廣州音樂專科學校(星海音樂學院前身)任教,後經多番奔走,省委宣傳部同意在學校增設漢樂班。次年,羅九香與潮州箏名師蘇文賢一道赴陜西西安,參加第一屆全國古箏教材會議,他演奏並推介了《崖山哀》《出水蓮》《昭君怨》《平山樂》等39首客家箏曲。會議期間,由他整理的客家箏曲被編入全國高等藝術院校古箏教材,標志着客家箏樂從民間個人傳授的發展形式走上高等音樂學府的專業教學軌道。

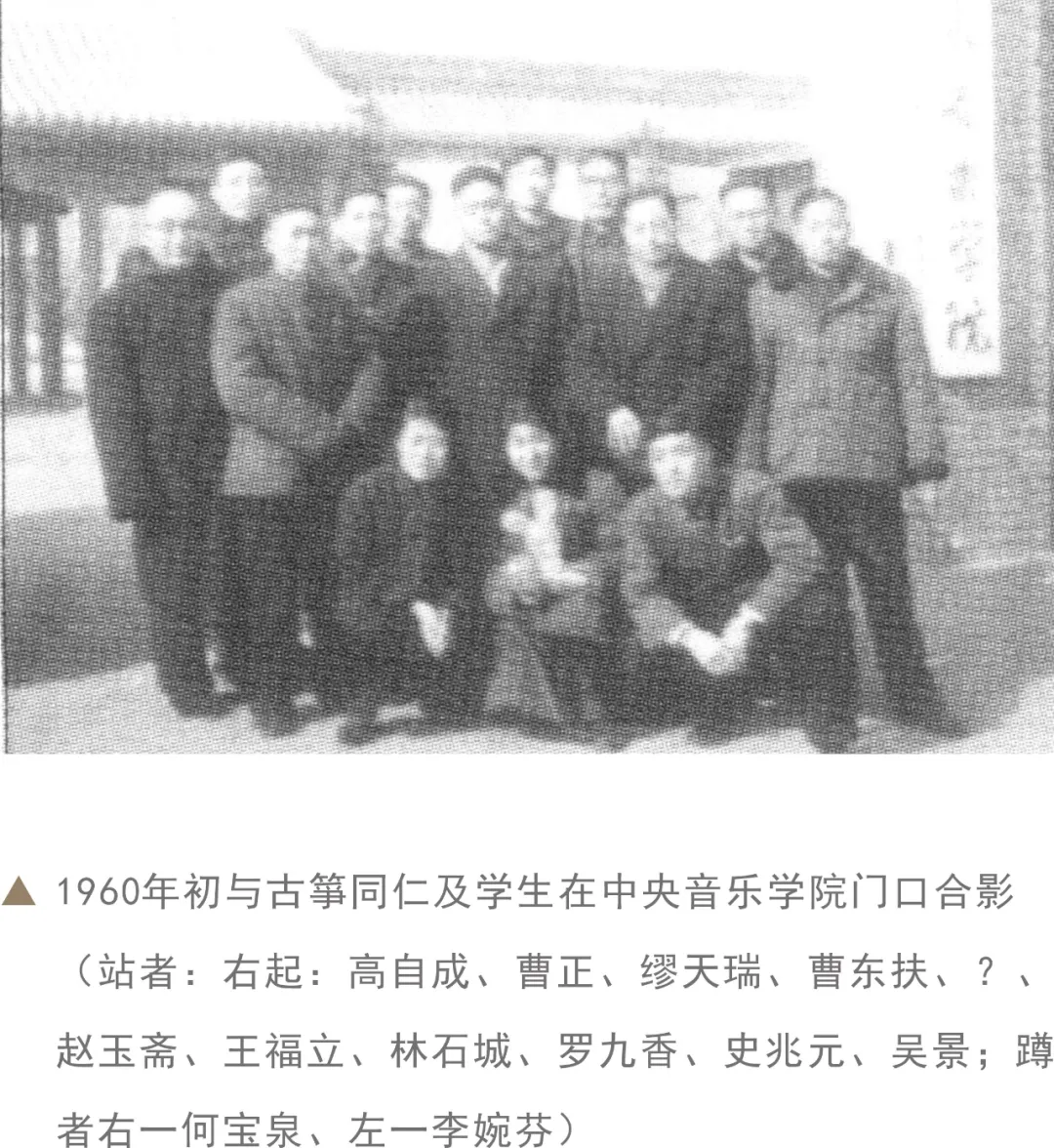

「緩而不怠、緊則有序、古樸淡雅、重在寫意」這「十六字訣」是羅九香經過長期實踐、研思而歸納出來的客家箏演奏要領。他反對「形似」,提倡「神似」,認為音樂應隨情而發,以情帶聲,方可悟出神韻。羅九香將以上心得體悟運用到教學活動中,培養出一批可造之材:李婉芬、何寶泉、史兆元、陳安華、饒寧新、羅德栽、楊始德、羅曾優、林堅……等一批客家箏演奏家和教育家,為客家箏派的傳承和推廣做出了卓越貢獻。

1978年6月9日,羅九香因肺病在老家仙逝,享年76歲。1981年得以平反,恢復名譽。

斯人已去,箏樂長存。首次晉京演出時,羅九香曾接受中央人民廣播電台和中國唱片社邀請,錄製了《出水蓮》《昭君怨》等十余首廣東漢樂和客家箏曲;著名音樂學家、中央音樂學院民樂系教授袁靜芳,曾慕名到廣州采訪羅九香,錄下了他晚年演奏的《出水蓮》等10多首客家箏曲,這些都為客家箏演奏技藝傳承留下了寶貴資料。後來,羅九香的學生們將其客家箏演奏樂譜、傳譜整理出版,並將客家箏樂曲進行演奏、刻錄成錄音帶、密紋、鐳射唱片等流傳國內外,影響甚廣。

先生之風,山高水長。如今客家箏派已經成為中國古箏流派的一支勁旅。2001年,鑒於羅九香在我國音樂界上的獨特造詣和貢獻,世界著名的《新格羅夫音樂和音樂家辭典》將羅九香、華彥鈞(阿炳)、劉天華三位中國民族音樂大師的名字收入其中。2002年,星海音樂學院將羅九香定位為「客家箏一代宗師」,中國音樂家協會在致該院「紀念嶺南客家箏大師羅九香百年誕辰學術研討會」的賀信中予以認可,強調「羅九香大師是我國箏界特別是客家箏樂的一位代表性人物,堪稱一代宗師。」

大埔縣廣東漢樂研究會發文評價他:先生為人正直、謙遜,淡泊名利,寬厚待人,從不與人爭高下,正因為他秉持了這種做人、處事的原則,所以能靜下心去研究箏藝,使客家箏藝術不斷升華,「德藝雙馨」四字當之無愧。

圖文來源:梅州日報 林德培 星海音樂學院音樂博物館

「客家箏一代宗師」羅九香:傳太古元音 衍客家箏派

1960年,羅九香在彈奏客家箏

刊印於明嘉靖九年的大埔縣誌稱:「埔之在潮弦誦媲鄒魯。」在「家誦戶弦」的大埔縣,「和弦索」(又稱弦索樂,即漢樂演奏)活動十分興盛。客家箏因其表現力豐富、音色古樸典雅,在廣東漢樂的器樂合奏中處於核心地位。它與廣東漢樂共存共進,又從中脫穎而出一枝獨秀。

如今,客家箏派已經成為我國傳統古箏四大流派(客家、潮州、河南、山東)之一,離不開歷代古箏藝術家的匠心鍛造和賡續弘揚。著名古箏演奏家、教育家羅九香就是其中一位「大咖」:與曹正、曹東扶、趙玉齋並稱「中國古箏四大名家」,有「客家箏一代宗師」「南派箏王」之美譽,是在高等音樂學府教授客家古箏的第一人。

雖如今一代宗師已逝,然太元古音依舊繞耳,藝術人生,歷歷在目。

博取眾師之長 終成演奏妙手

大埔縣楓朗鎮坎下村是中國傳統村落。1902年,羅九香出生在這裏。兄妹九人,他排行第七,男孩中最小。其父羅告蒙,從事煙葉、醬油生意,常來往於大埔、潮汕、廣州等地,為人知書達禮且思想開放。1906年,鄉人羅仙儔倡議興辦日新學校時,他大力支持和協助,並擔任多年校董。

羅仙儔系晚清秀才、參加過辛亥革命,善彈古箏、三弦,兼擅詩書畫。童年時,羅九香一方面在日新學校接受現代科學知識和新思想啟蒙,一方面跟着羅仙儔學習箏藝。1923年羅仙儔離世,羅九香在家鄉拜一位肩背古箏走街串巷的盲人為師。他勤耕不輟,打下紮實的箏樂基礎。

習箏同時,羅九香在學業路上不斷精進。1921年他從潮州金山中學畢業後回大埔,在日新學校、廣德學校當教師。兩年後,又進入廣州增埗工業學校修業,後到上海復旦大學預科班學習半年。在廣州時,羅九香遇到了一位對他藝術成就產生深遠影響的老師——有「樂聖」之譽的何育齋先生。

何育齋原籍大埔湖寮鎮莒村,於1930年春來到廣州,先創辦「潮梅音樂社」,後創辦「廣州音樂社」,吸納了不少優秀音樂人才入社,通過組織「和弦索」活動,使客家箏樂在省城聲名鵲起。1932年春,他前往上海創辦「逸響社」,結交音樂名家,開展演奏交流,廣東漢樂、客家箏樂又在滬上打響了名氣。

據大埔縣廣東漢樂研究會永遠名譽會長羅啟煊介紹,何育齋在博采眾長、南北相容基礎上,搜集、整理了民間口傳身授、雜亂無序的漢樂樂曲,匯通集成選編出有「太古元音」遺韻之稱的《中州古調》和《漢臯舊譜》,首創了聲字並用的「工尺譜諧聲字譜」,早期的客家箏譜由此而來。何育齋還總結、歸納了客家箏彈奏的方法和規律,編為《彈箏八法》。

「羅九香先生國文功底深厚,且寫得一手好字,所以人到廣州時,曾在多個政府部門擔任文書、辦事員。」羅啟煊說,因為迷戀音樂,羅九香常被上級斥為「玩物喪志」「不務正業」,家人甚為苦惱。然而,在何育齋先生身邊學習古箏和民間音樂的五年時光裏,羅九香卻如魚得水,甘之若飴:經先生精心指點,加上在「和弦索」活動中磨礪日久,他的傳統音樂文化素養有了深厚積澱,對箏樂的理解愈加深刻,演奏技藝也愈加成熟,成為何育齋先生客家箏流派的重要傳人。

兩度晉京演出 箏藝守正出新

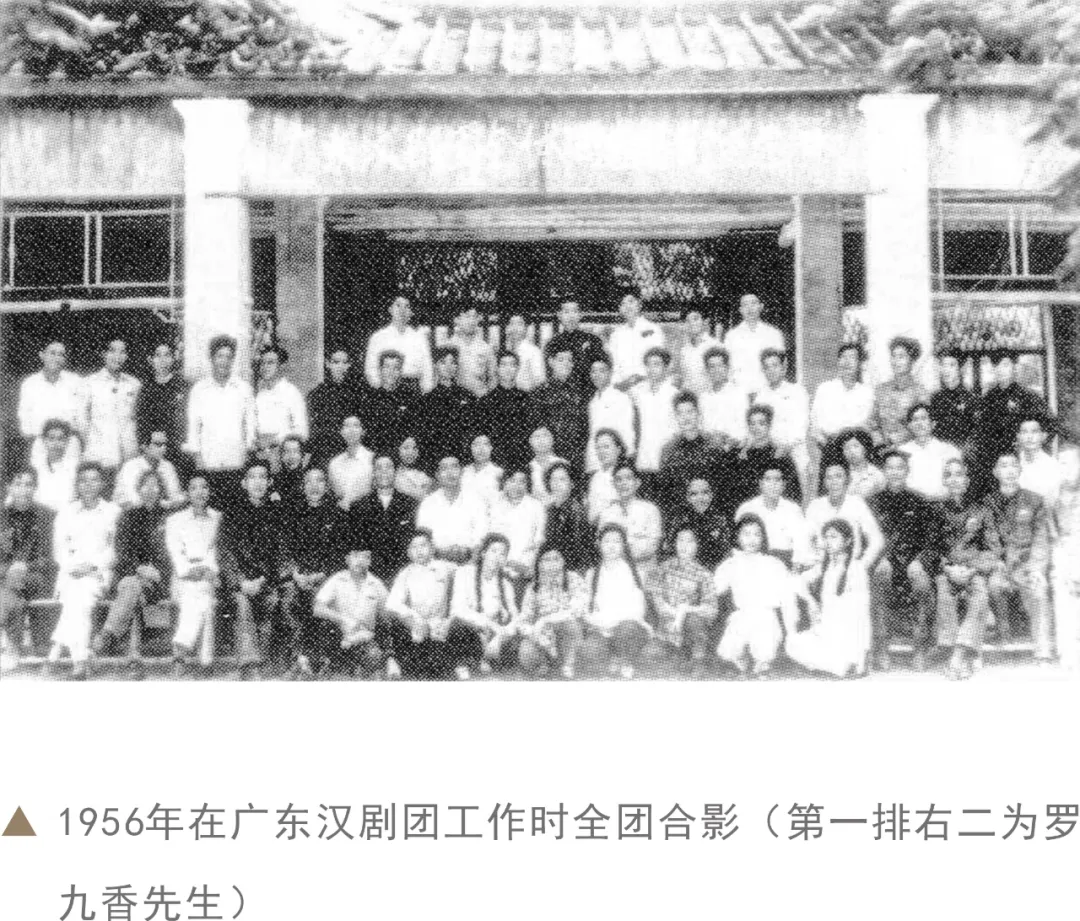

新中國成立後,人才成為百廢待興的「寶貝」。1954年,經著名戲劇家歐陽予倩推薦和省委統戰部介紹,羅九香進入大埔縣「民聲漢劇團」(後與梅縣藝光漢劇團、文光漢劇團合並為廣東漢劇團)任古箏、三弦演奏員,從此走上專業音樂道路,打開更加寬廣的藝術空間。

兩次晉京演出,在羅九香的藝術履歷中留下重要的筆墨,奠定了他作為客家箏樂傑出代表人物的地位。

據星海音樂學院音樂博物館資料顯示,1956年,第一屆全國音樂周在北京舉辦,這是新中國成立初期最隆重的、規模最宏大的一次民間音樂盛會。羅九香(奏古箏)和饒從舉(奏椰胡)、饒淑樞(奏琵琶)三人組成「客家音樂小組」,作為廣東代表團成員參加,這是羅九香第一次晉京演出。他們演奏了《單點頭》《亂插花》,首次向來自全國各地的音樂家、評委推介廣東漢樂、客家箏樂。其間,在古箏觀摩交流會上,羅九香演奏了《出水蓮》《將軍令》兩首樂曲,其技巧嫻熟、台風穩健、音色典雅,將廣東漢樂的神韻和客家箏曲的特點展露無遺。演奏時,他那一觸即按的按顫功夫、變化莫測的滑音技巧、隨情而發的演奏氣度,令人嘆為觀止。著名戲劇家歐陽予倩評價羅九香:「(演奏)神功至極,匠心獨具,堪稱嶺南一絕。」

第二次晉京演出是在1957年,羅九香隨廣東漢劇團在中南海懷仁堂作匯報演出,受到毛澤東等黨和國家領導人的親切接見和鼓勵。羅啟煊告訴記者,此番在京,羅九香特意將何育齋先生傳下來的箏譜遺稿《中州古調》《漢臯舊譜》六十首和其他遺稿《詞曲拾遺》《小曲匯存》手抄本以及何育齋先生生前使用過的古箏,轉交其孫子何松。因此才有後來《何育齋箏譜遺稿》的出版,被譽為「客家箏史上的一件大事」。

羅九香悟性如洪爐點雪,傳承不泥古,守正而出新。據彭熙雲、薛祖軍《客家箏派文化淵源探析》所言:「他(羅九香)潛心鉆研古琴理論且頗有心得,遂把明末古琴家徐青山的《谿山琴況》精縮為琴箏通用、行文精妙、藝術境界深邃的《琴況二十四則警句》,成為現代客家箏演奏美學的精辟論著,影響深遠。」

除了在客家箏演奏中借鑒古琴藝術,羅九香還吸取「太極」「八卦」的運氣規律,使發音矯健有力,音色古樸圓潤。「我初學客家箏時,經常聽羅九香先生錄製的客家箏曲演奏音頻,受益匪淺。」客家箏市級代表性傳承人、梅州客家箏藝術團團長範永奮認為,羅九香的演奏古樸大方、抒情優美、音如珠玉,尤以落指果斷、快速減字重按之法頗具功力,非常精彩。

育得桃李芬芳 身後風範長存

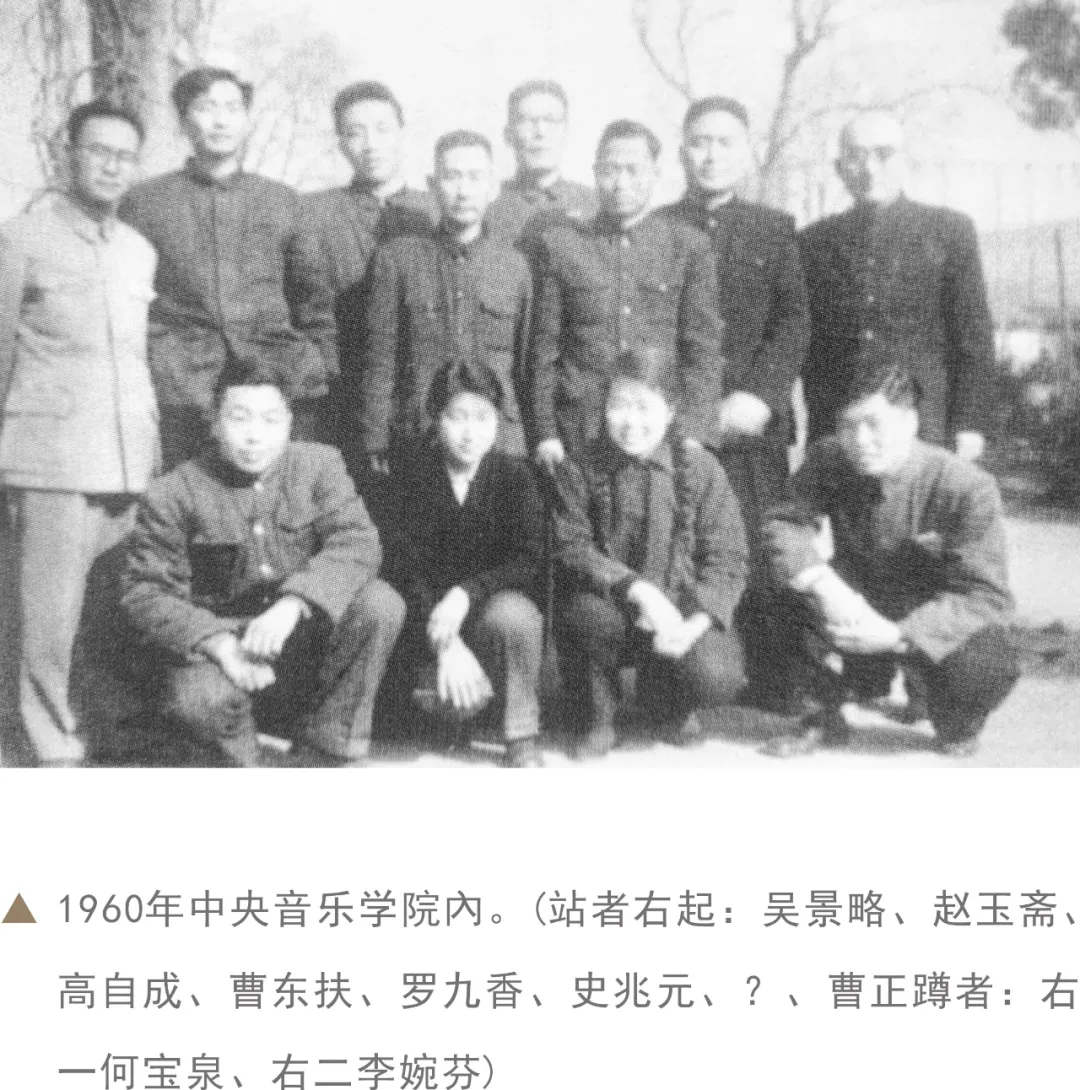

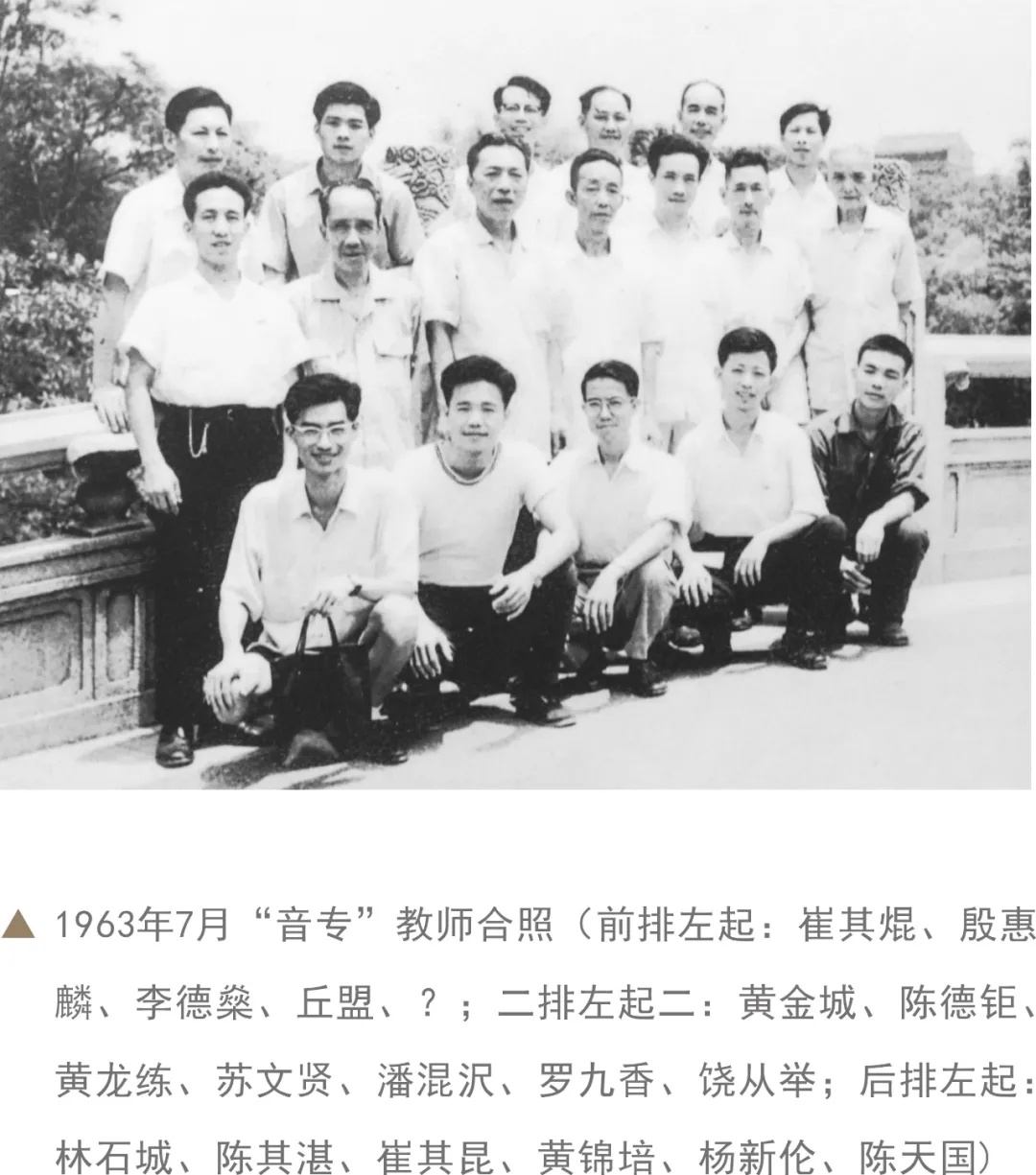

1957年,羅九香被打成「右派」,被遣送回鄉勞動。幸而兩年後經古箏演奏家曹東扶引薦,進入天津音樂學院執教客家箏,走上古箏專業教學之路,成為在高等音樂學府中教授客家箏的第一人。1960年10月,羅九香調入廣州音樂專科學校(星海音樂學院前身)任教,後經多番奔走,省委宣傳部同意在學校增設漢樂班。次年,羅九香與潮州箏名師蘇文賢一道赴陜西西安,參加第一屆全國古箏教材會議,他演奏並推介了《崖山哀》《出水蓮》《昭君怨》《平山樂》等39首客家箏曲。會議期間,由他整理的客家箏曲被編入全國高等藝術院校古箏教材,標志着客家箏樂從民間個人傳授的發展形式走上高等音樂學府的專業教學軌道。

「緩而不怠、緊則有序、古樸淡雅、重在寫意」這「十六字訣」是羅九香經過長期實踐、研思而歸納出來的客家箏演奏要領。他反對「形似」,提倡「神似」,認為音樂應隨情而發,以情帶聲,方可悟出神韻。羅九香將以上心得體悟運用到教學活動中,培養出一批可造之材:李婉芬、何寶泉、史兆元、陳安華、饒寧新、羅德栽、楊始德、羅曾優、林堅……等一批客家箏演奏家和教育家,為客家箏派的傳承和推廣做出了卓越貢獻。

1978年6月9日,羅九香因肺病在老家仙逝,享年76歲。1981年得以平反,恢復名譽。

斯人已去,箏樂長存。首次晉京演出時,羅九香曾接受中央人民廣播電台和中國唱片社邀請,錄製了《出水蓮》《昭君怨》等十余首廣東漢樂和客家箏曲;著名音樂學家、中央音樂學院民樂系教授袁靜芳,曾慕名到廣州采訪羅九香,錄下了他晚年演奏的《出水蓮》等10多首客家箏曲,這些都為客家箏演奏技藝傳承留下了寶貴資料。後來,羅九香的學生們將其客家箏演奏樂譜、傳譜整理出版,並將客家箏樂曲進行演奏、刻錄成錄音帶、密紋、鐳射唱片等流傳國內外,影響甚廣。

先生之風,山高水長。如今客家箏派已經成為中國古箏流派的一支勁旅。2001年,鑒於羅九香在我國音樂界上的獨特造詣和貢獻,世界著名的《新格羅夫音樂和音樂家辭典》將羅九香、華彥鈞(阿炳)、劉天華三位中國民族音樂大師的名字收入其中。2002年,星海音樂學院將羅九香定位為「客家箏一代宗師」,中國音樂家協會在致該院「紀念嶺南客家箏大師羅九香百年誕辰學術研討會」的賀信中予以認可,強調「羅九香大師是我國箏界特別是客家箏樂的一位代表性人物,堪稱一代宗師。」

大埔縣廣東漢樂研究會發文評價他:先生為人正直、謙遜,淡泊名利,寬厚待人,從不與人爭高下,正因為他秉持了這種做人、處事的原則,所以能靜下心去研究箏藝,使客家箏藝術不斷升華,「德藝雙馨」四字當之無愧。

圖文來源:梅州日報 林德培 星海音樂學院音樂博物館