王力:從客家大縣走出的語言學「一代宗師」

王力:從客家大縣走出的語言學「一代宗師」

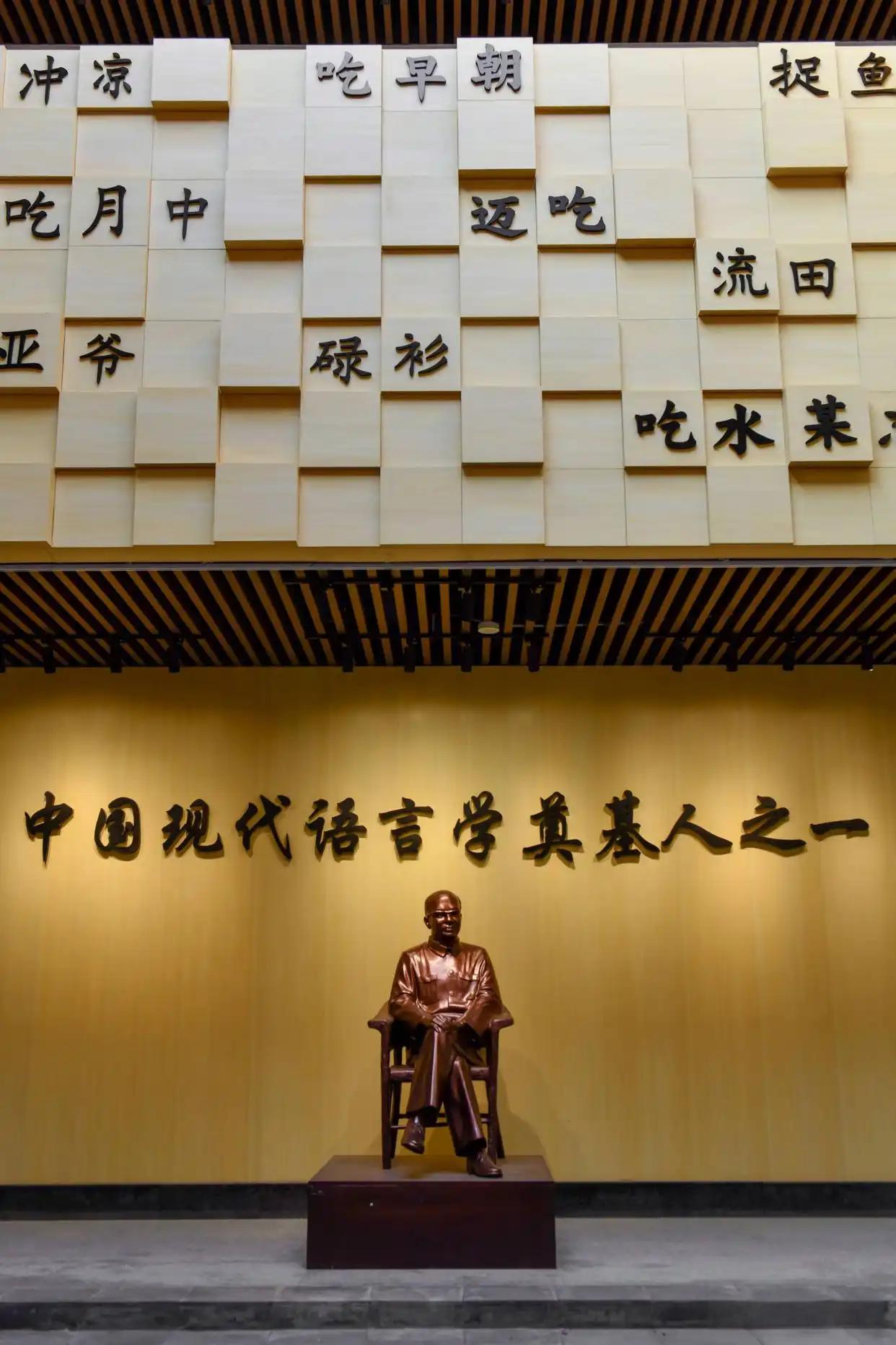

都說廣西人的普通話自帶「風味」,可曾想,中國近百年來最偉大的語言學家、「一代宗師」王力先生,就出自廣西玉林市的博白縣——世界最大的客家人口聚居縣。這片土地,不僅孕育了這位對漢語研究做出卓越貢獻的大師,更以「王力·書香景區」的形式,將大師的足跡和精神,化作一處處可觸摸、可感受的文化地標。

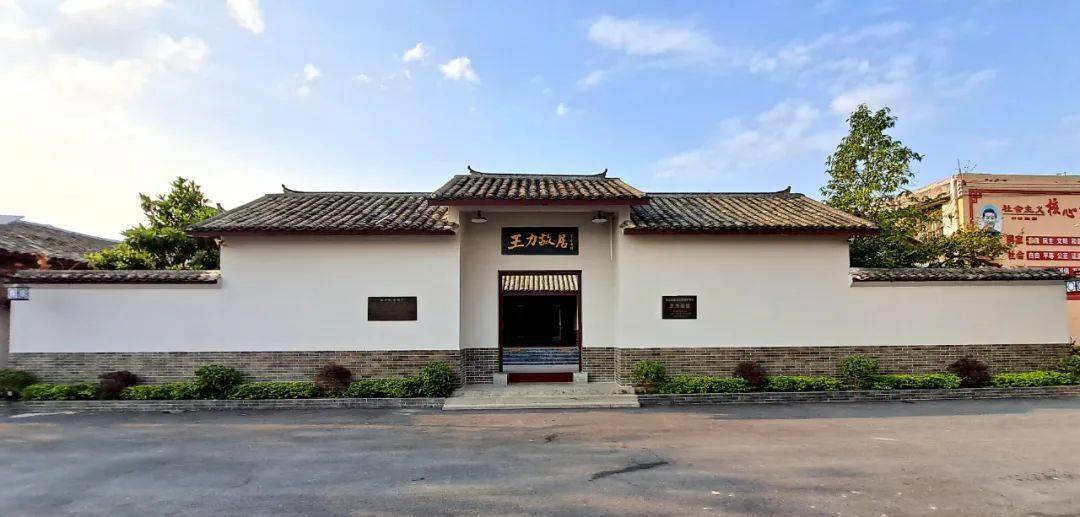

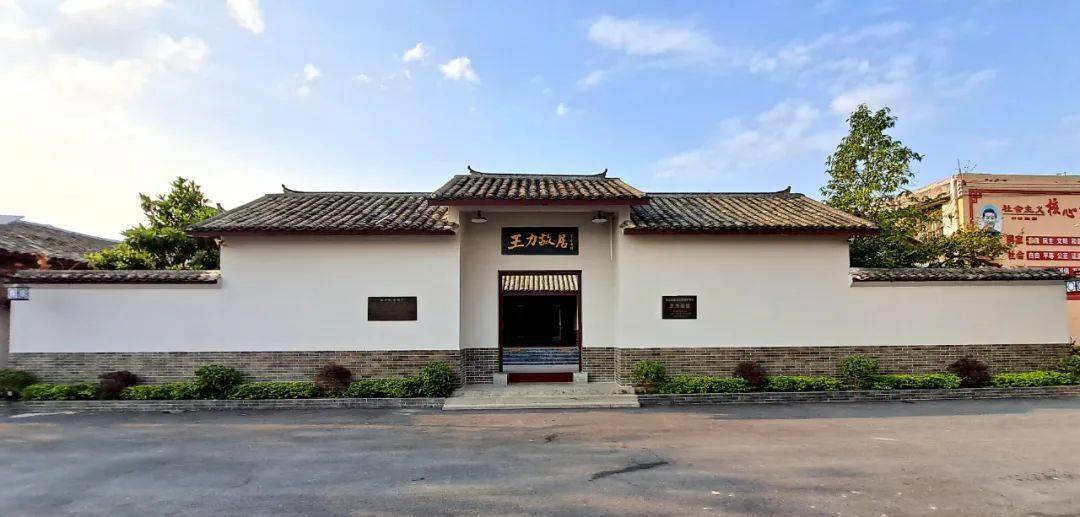

走進博白,尋訪王力先生的故裏,是一場穿越時空的對話。王力故居,位於博白鎮新仲村岐山坡,一座擁有200多年歷史的古宅靜靜佇立。坐北朝南的建築,白墻灰瓦,三進27間房,古樸典雅中透着濃郁的南方客家起居風格。

這裏是王力先生出生和成長的地方,仿佛還能聽到幼年時他在天井裏嬉戲的聲音,看到少年時他在窗下苦讀的身影。故居內的「龍蟲並雕齋」、「王學書屋」、「王力著作閱覽室」等展廳,通過珍貴的文獻和圖片,向我們娓娓講述着這位語言學巨匠的學術人生。

王力先生的不凡之路,正是從這片客家故土啟程。1900年出生在博白岐山坡的他,早年曾懷揣着小說家的夢想,後雖因故失學,卻未曾中斷對知識的渴求。他曾在家鄉擔任教員,也在藏書甚豐的名門望族中博覽古籍,為日後的國學研究打下了堅實的基礎。

人生的轉折發生在上海和北京,他在清華大學國學研究院師從趙元任先生,受到王國維、梁啟超、陳寅恪等大師的點撥與影響。隨後,他跟隨趙元任先生步入語言學殿堂,並遠赴巴黎大學深造,以對博白方言的深入研究獲得博士學位。

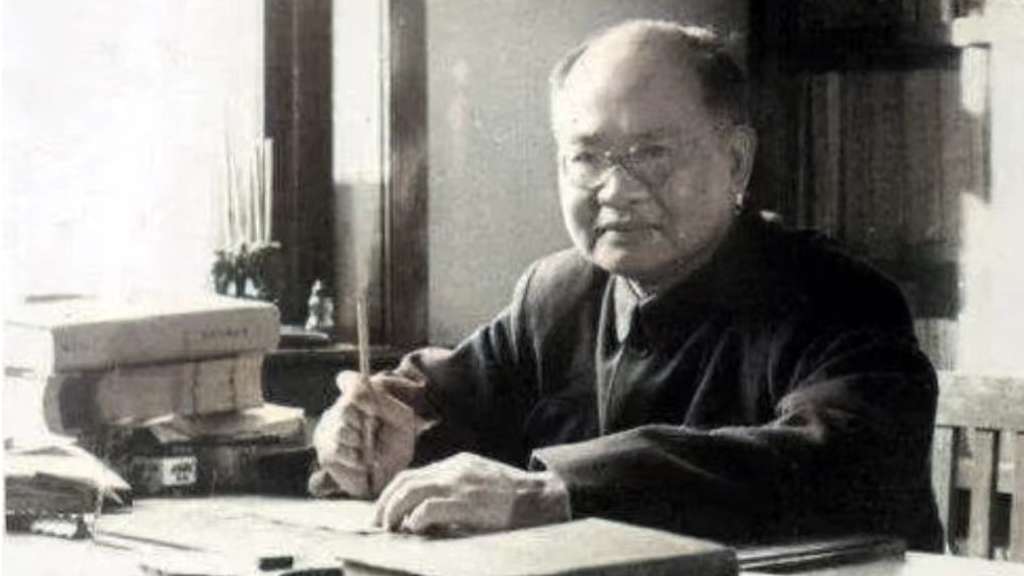

陳寅恪與王力(右)

學成歸國的王力先生,將畢生精力投入到中國語言學的建設之中。他先後在清華、燕京、西南聯大、中山大學等頂尖學府執教,並擔任重要學術職務。面對國家和民族的危難,即使在抗戰流亡的艱苦歲月裏,他也從未放棄對漢語的全面研究和對中國語言學未來的規劃,積極呼籲製定標準文法,並身體力行進行開創性的探索。新中國成立後,他更是為國家語言文字事業貢獻力量,在北京大學的講台上傳道授業,直至生命的最後一刻。

在王力先生的學術生涯中,有許多令人難忘的時刻,而他生平最後一次回到中山大學的情景,尤其讓人動容。

那是1984年,中山大學邀請已是84歲高齡的他,在廣州中山紀念堂做題為「現代漢語的語音系統」的演講。

令人驚嘆的是,這座設計容納5000人的紀念堂,當天竟湧進了12000名聽眾,連四周的草坪上都密密麻麻地坐滿了人。王力先生看到如此盛況,內心無比感動,盡管已是耄耋之年,他依然精神矍鑠地足足講了一個小時。專業學術講座能吸引如此多的聽眾,這在中國教育史上前所未有,甚至可以說是世界教育史上的奇跡。那一刻,不僅是王力先生個人魅力的展現,更是語言學這門學科,以及他畢生耕耘的學術成果,在人民心中分量的生動體現。

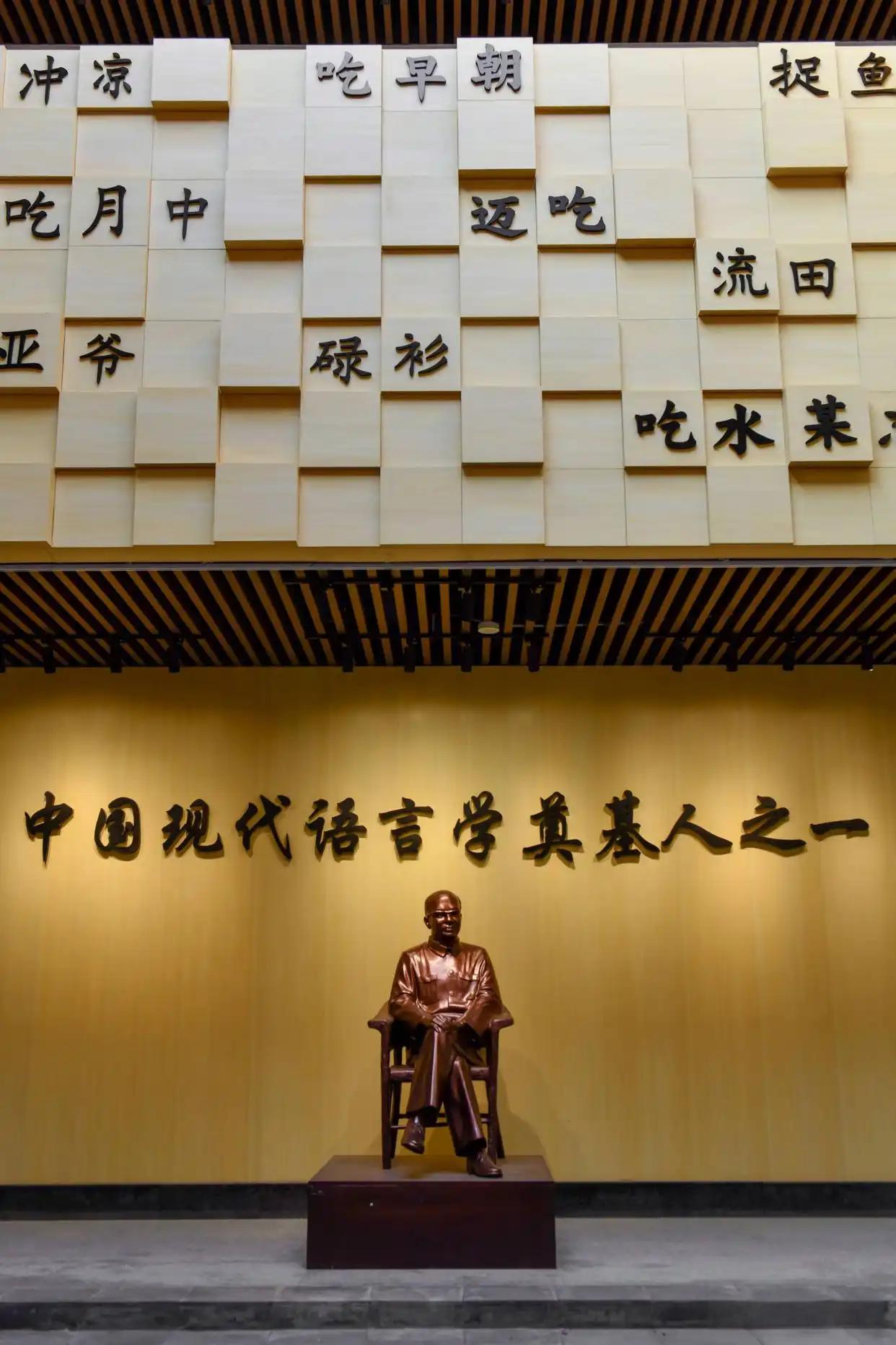

時至今日,人们對大師深厚的學問和人格的敬意,不僅存在於那些動人的瞬間,更凝結成實體的文化空間。在融合了客家圍屋建築特色的王力書院,收藏着王力先生的大量著作和珍貴手稿,為後人提供了一個近距離了解他卓越成就和思想世界的場所。「王力·書香景區」正是將故居與書院等串聯起來,構建起一條穿越大師人生的文化脈絡。

大師的精神,並未隨時間遠去,而是在故裏博白得到了賡續和弘揚。近期,博白縣委縣政府發起了一項名為「翰墨傳情•桃李芬芳」的書畫征集倡議。面向全國書畫藝術家征集捐贈作品,並計劃於今年教師節前舉行集中義賣,所得善款將用於成立「王力獎教基金」,獎勵優秀教師。這項活動不僅是為了講好王力故事、傳承大師精神,更是為了引導博白廣大教師學習王力先生嚴謹治學、潛心育人的品格。活動自4月啟動以來,已征集到大量高水平書畫作品,後續還將舉辦作品展覽、文化體驗等系列活動,讓更多人認識這位從玉林走出的語言學「一代宗師」。

王力先生的故事,從博白的岐山坡村開始,延展到中國乃至世界的語言學研究領域。他的故居、書院,以及如今故鄉人民為傳承其精神所做的努力,都提醒着我們,偉大的成就往往根植於深厚的文化土壤,而對先賢最好的紀念,就是傳承他們的精神,並在新的時代裏,繼續書寫屬於我們自己的篇章。

圖源:王力·書香景區 網絡

王力:從客家大縣走出的語言學「一代宗師」

都說廣西人的普通話自帶「風味」,可曾想,中國近百年來最偉大的語言學家、「一代宗師」王力先生,就出自廣西玉林市的博白縣——世界最大的客家人口聚居縣。這片土地,不僅孕育了這位對漢語研究做出卓越貢獻的大師,更以「王力·書香景區」的形式,將大師的足跡和精神,化作一處處可觸摸、可感受的文化地標。

走進博白,尋訪王力先生的故裏,是一場穿越時空的對話。王力故居,位於博白鎮新仲村岐山坡,一座擁有200多年歷史的古宅靜靜佇立。坐北朝南的建築,白墻灰瓦,三進27間房,古樸典雅中透着濃郁的南方客家起居風格。

這裏是王力先生出生和成長的地方,仿佛還能聽到幼年時他在天井裏嬉戲的聲音,看到少年時他在窗下苦讀的身影。故居內的「龍蟲並雕齋」、「王學書屋」、「王力著作閱覽室」等展廳,通過珍貴的文獻和圖片,向我們娓娓講述着這位語言學巨匠的學術人生。

王力先生的不凡之路,正是從這片客家故土啟程。1900年出生在博白岐山坡的他,早年曾懷揣着小說家的夢想,後雖因故失學,卻未曾中斷對知識的渴求。他曾在家鄉擔任教員,也在藏書甚豐的名門望族中博覽古籍,為日後的國學研究打下了堅實的基礎。

人生的轉折發生在上海和北京,他在清華大學國學研究院師從趙元任先生,受到王國維、梁啟超、陳寅恪等大師的點撥與影響。隨後,他跟隨趙元任先生步入語言學殿堂,並遠赴巴黎大學深造,以對博白方言的深入研究獲得博士學位。

陳寅恪與王力(右)

學成歸國的王力先生,將畢生精力投入到中國語言學的建設之中。他先後在清華、燕京、西南聯大、中山大學等頂尖學府執教,並擔任重要學術職務。面對國家和民族的危難,即使在抗戰流亡的艱苦歲月裏,他也從未放棄對漢語的全面研究和對中國語言學未來的規劃,積極呼籲製定標準文法,並身體力行進行開創性的探索。新中國成立後,他更是為國家語言文字事業貢獻力量,在北京大學的講台上傳道授業,直至生命的最後一刻。

在王力先生的學術生涯中,有許多令人難忘的時刻,而他生平最後一次回到中山大學的情景,尤其讓人動容。

那是1984年,中山大學邀請已是84歲高齡的他,在廣州中山紀念堂做題為「現代漢語的語音系統」的演講。

令人驚嘆的是,這座設計容納5000人的紀念堂,當天竟湧進了12000名聽眾,連四周的草坪上都密密麻麻地坐滿了人。王力先生看到如此盛況,內心無比感動,盡管已是耄耋之年,他依然精神矍鑠地足足講了一個小時。專業學術講座能吸引如此多的聽眾,這在中國教育史上前所未有,甚至可以說是世界教育史上的奇跡。那一刻,不僅是王力先生個人魅力的展現,更是語言學這門學科,以及他畢生耕耘的學術成果,在人民心中分量的生動體現。

時至今日,人们對大師深厚的學問和人格的敬意,不僅存在於那些動人的瞬間,更凝結成實體的文化空間。在融合了客家圍屋建築特色的王力書院,收藏着王力先生的大量著作和珍貴手稿,為後人提供了一個近距離了解他卓越成就和思想世界的場所。「王力·書香景區」正是將故居與書院等串聯起來,構建起一條穿越大師人生的文化脈絡。

大師的精神,並未隨時間遠去,而是在故裏博白得到了賡續和弘揚。近期,博白縣委縣政府發起了一項名為「翰墨傳情•桃李芬芳」的書畫征集倡議。面向全國書畫藝術家征集捐贈作品,並計劃於今年教師節前舉行集中義賣,所得善款將用於成立「王力獎教基金」,獎勵優秀教師。這項活動不僅是為了講好王力故事、傳承大師精神,更是為了引導博白廣大教師學習王力先生嚴謹治學、潛心育人的品格。活動自4月啟動以來,已征集到大量高水平書畫作品,後續還將舉辦作品展覽、文化體驗等系列活動,讓更多人認識這位從玉林走出的語言學「一代宗師」。

王力先生的故事,從博白的岐山坡村開始,延展到中國乃至世界的語言學研究領域。他的故居、書院,以及如今故鄉人民為傳承其精神所做的努力,都提醒着我們,偉大的成就往往根植於深厚的文化土壤,而對先賢最好的紀念,就是傳承他們的精神,並在新的時代裏,繼續書寫屬於我們自己的篇章。

圖源:王力·書香景區 網絡