流動創造世界:一對德國父子的「客家」故事

流動創造世界:一對德國父子的「客家」故事

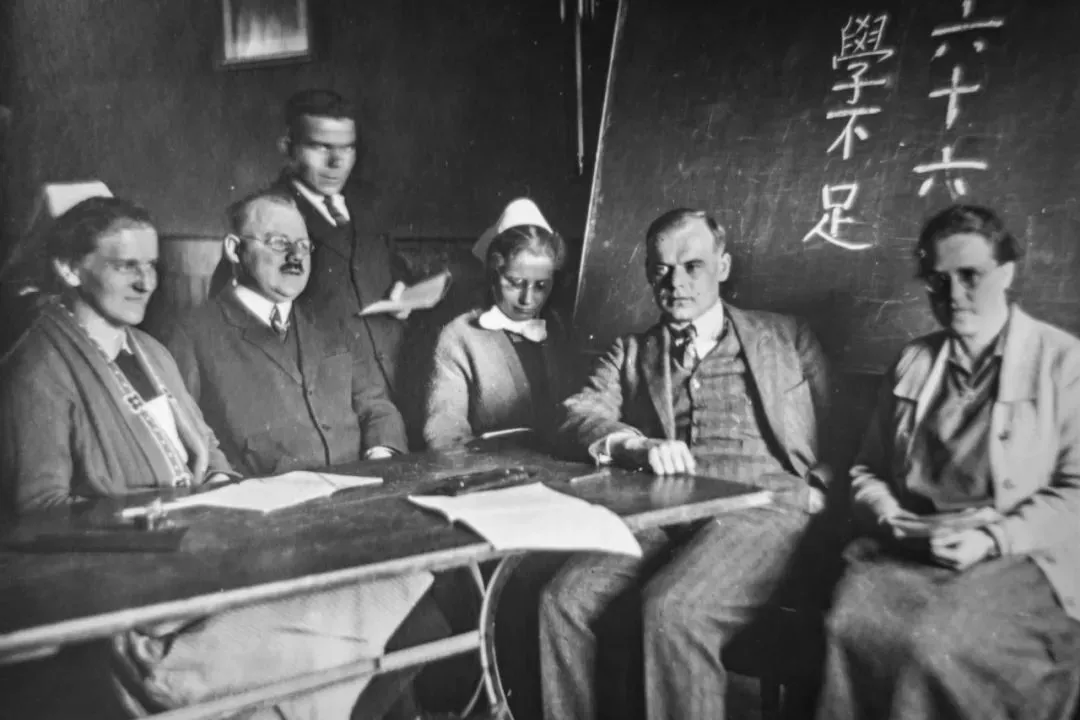

你知道嗎?一百年前,在廣東東北部貧困的客家山區梅縣,竟然擁有一所由德國醫生主持的近代醫院、一家盲童福利院,以及一座肺病療養院。

心光盲女院院長柏恩慰帶女孩們走過黃塘河上的小木橋,梅縣,1938年前後

而當時當地一所中學的校長,竟曾是瑞士足球超級聯賽1906年與1908年冠軍隊的中鋒。

瑞士籍牧師萬保全和樂育中學足球隊,梅縣,1925年前

更出人意料的是,這所客家中學的外語課程,以德語為「第一外語」,並在二十世紀上半葉,培養出數十位赴德攻讀博士學位的學生。

這段由個人和群體流動促成的跨國交流史,其起點正是百年前醫療匱乏、教育資源極度稀缺的客家山區——梅縣。如今,這段歷史在中德兩國幾乎被遺忘。

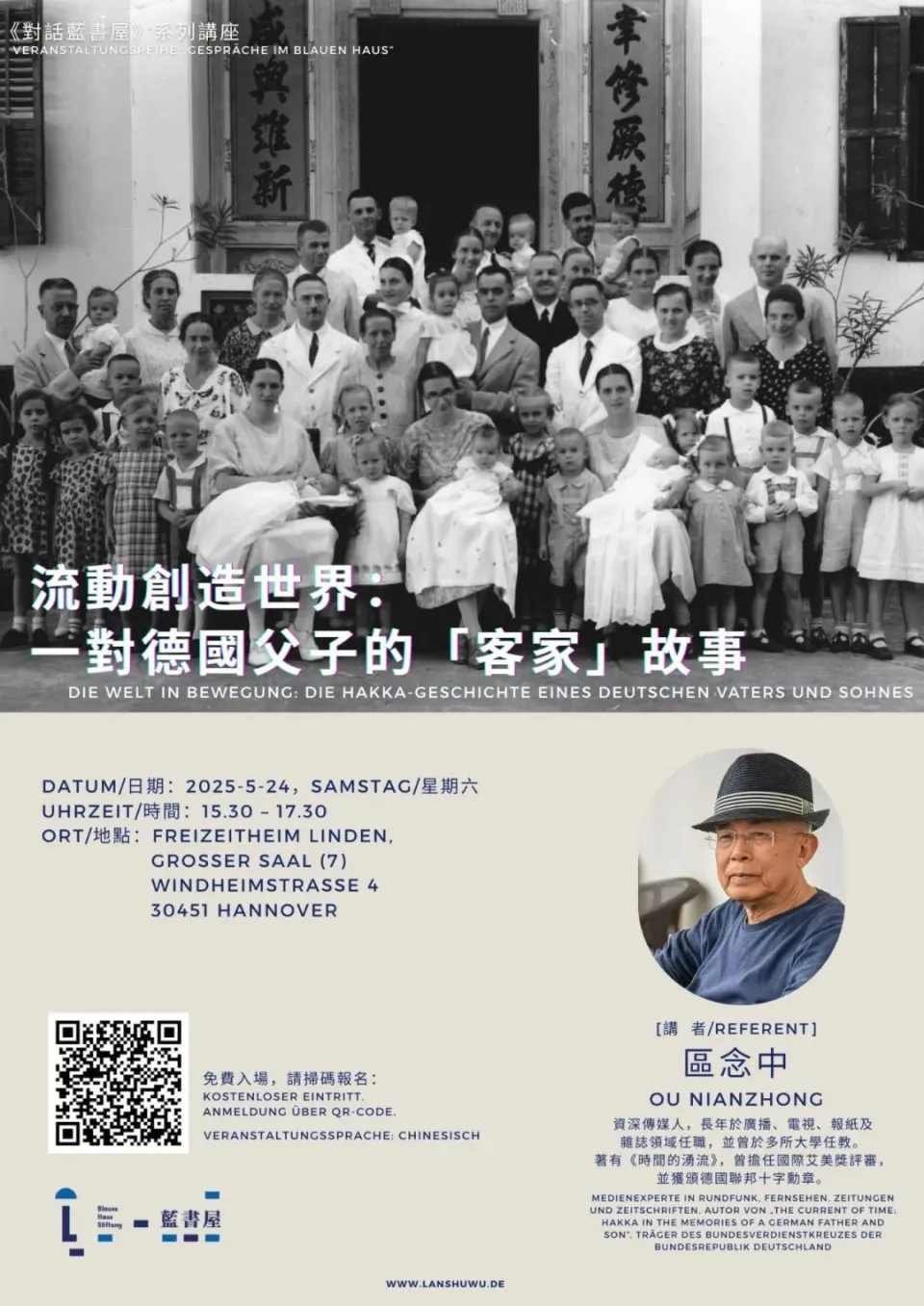

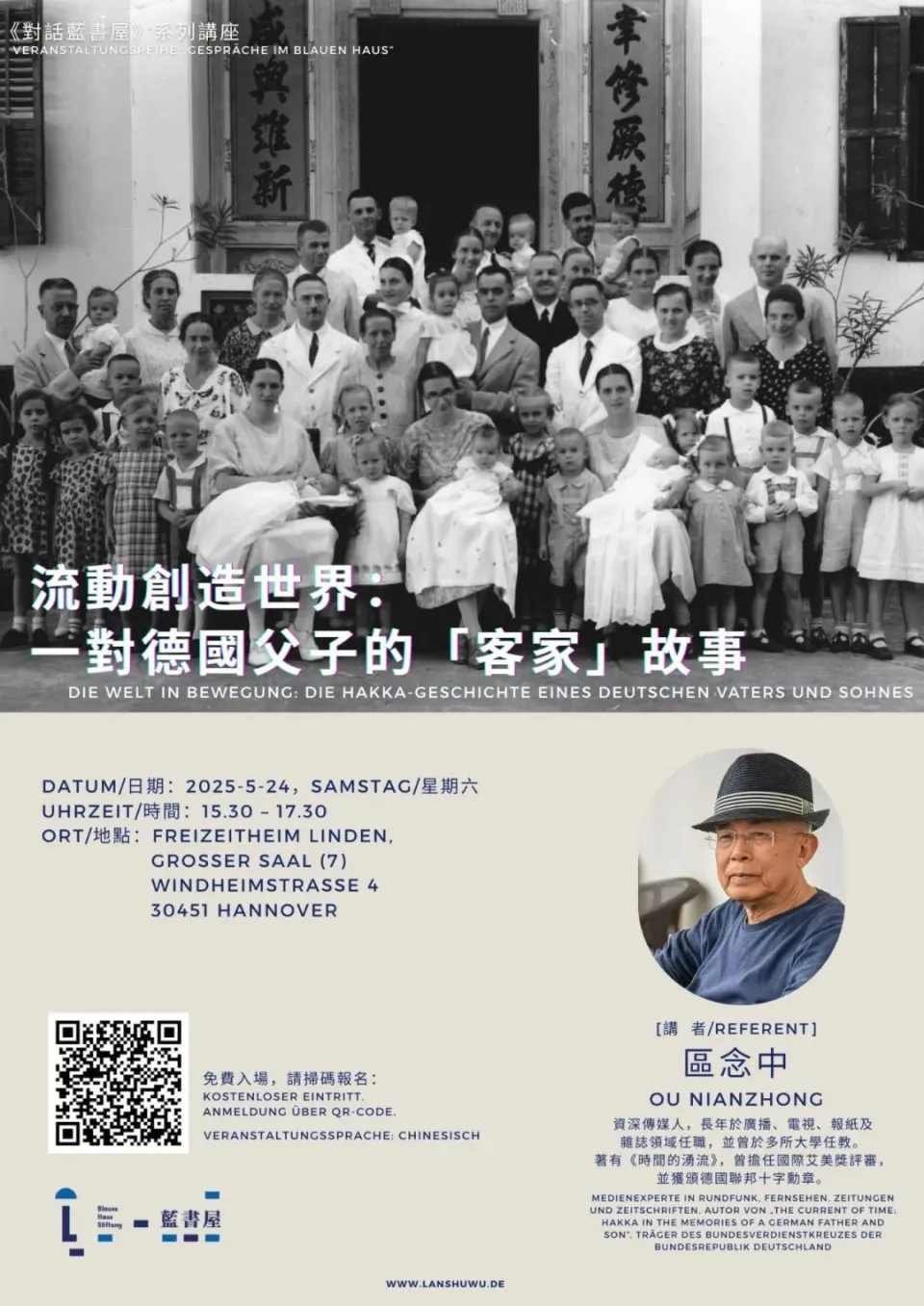

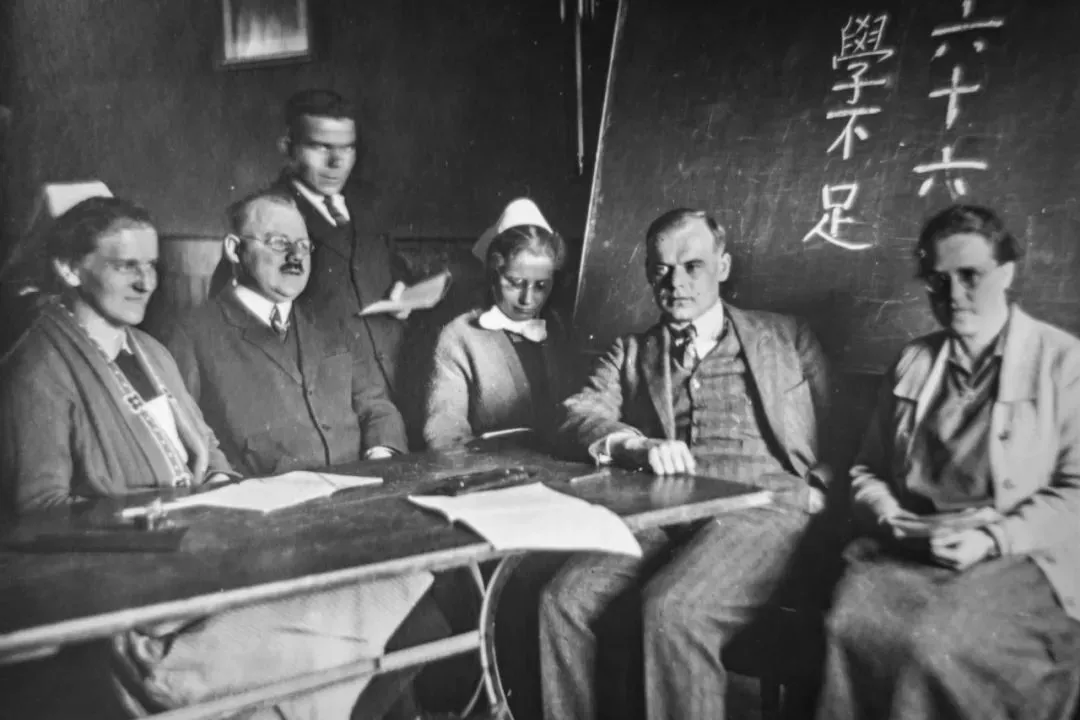

巴色差會傳教士家庭在德化門前合影,梅縣黃塘,1943

從十九世紀中葉到二十世紀中期,前後有兩百多位歐洲人——主要來自德國與瑞士——曾在粵東山區長期生活與工作。他們是傳教士、教師、醫生及福利院工作人員,也帶來了彼時中國極為罕見的現代醫療體系、教育理念與福利機構。他們的建設與耕耘,使一個偏遠的客家縣域成為中歐文化、教育與醫學交流的獨特節點。

2016年9月,資深傳媒人區念中在偶然聽聞這段幾近被遺忘的歷史後,立即動身前往梅州(梅縣)展開調研。一個月後,他繼續前往德國紹恩多夫(Schorndorf),拜訪親歷者豪俊和(Klaus Autenrieth),試圖從僅存的記憶與文獻中,追尋並還原這段跨越百年的中德交匯故事。

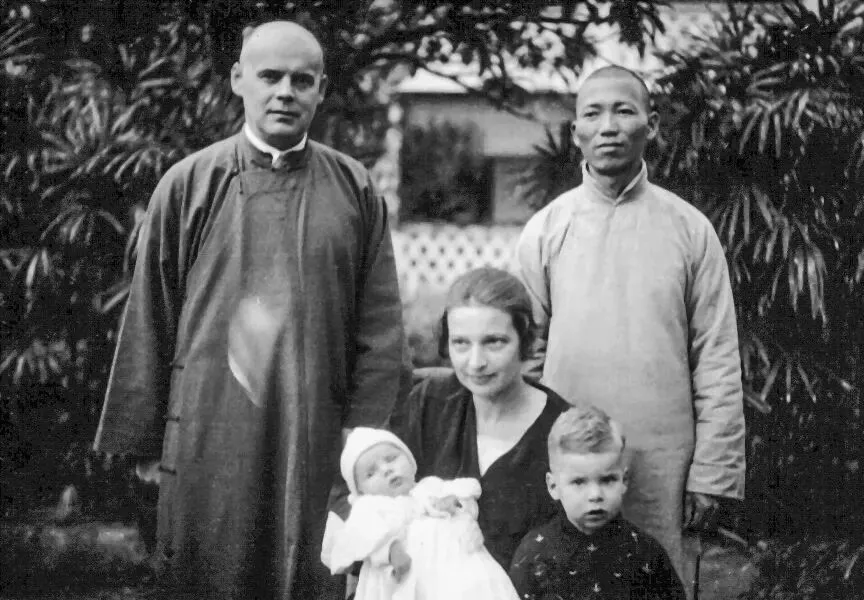

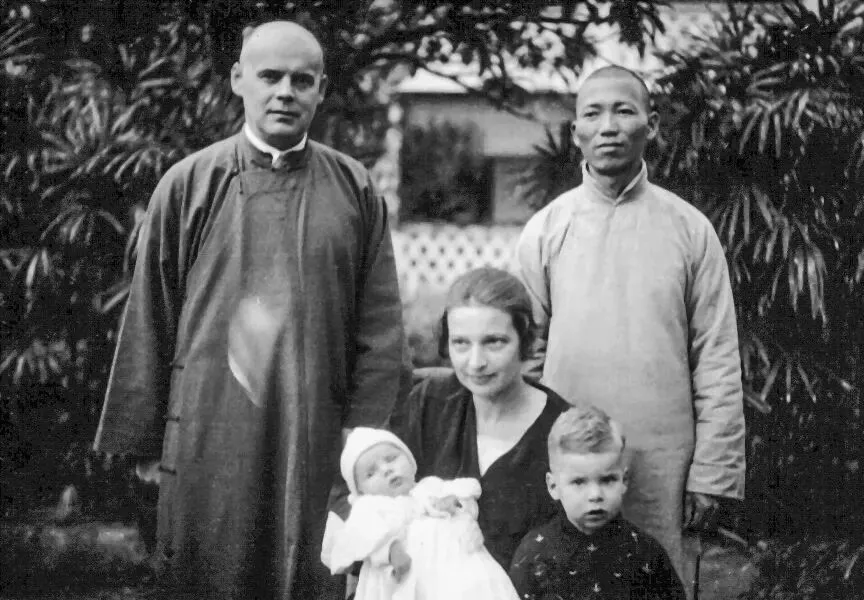

10個月大的三子豪俊和隨父母到中國,與客家船夫在返回梅縣的河船上,梅江,1936

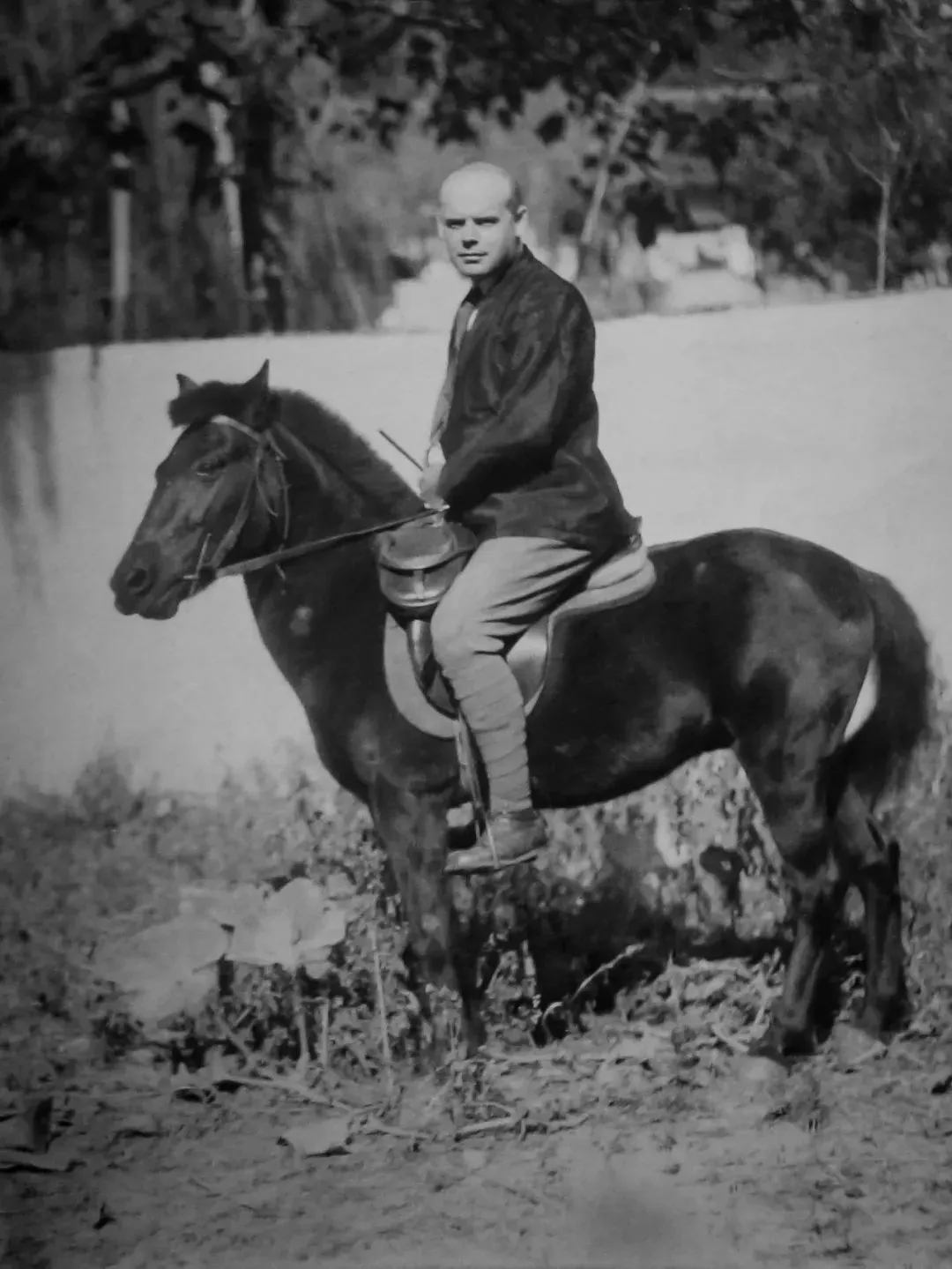

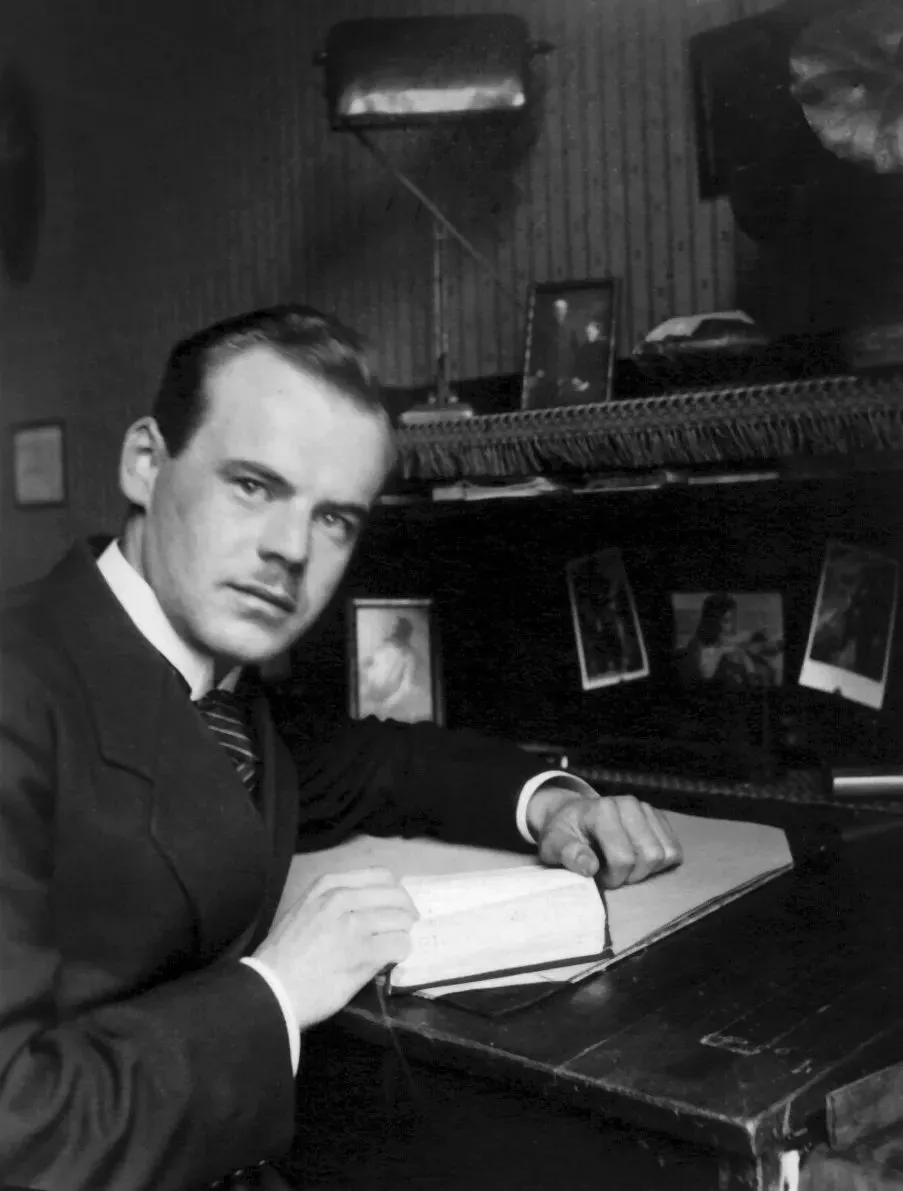

豪俊和的父親豪天立(Emil Autenrieth)於1926年來到中國梅縣,在這片貧瘠的土地上留下了深刻足跡。他閱讀中國古籍,手寫漢字,說客家話,曾在廣東五華、梅縣的中學以及中山大學醫學院教授德語。他的三子豪俊和成長於梅縣,直到1947年舉家返回德國。自此,客家記憶成為豪俊和一生的底色。

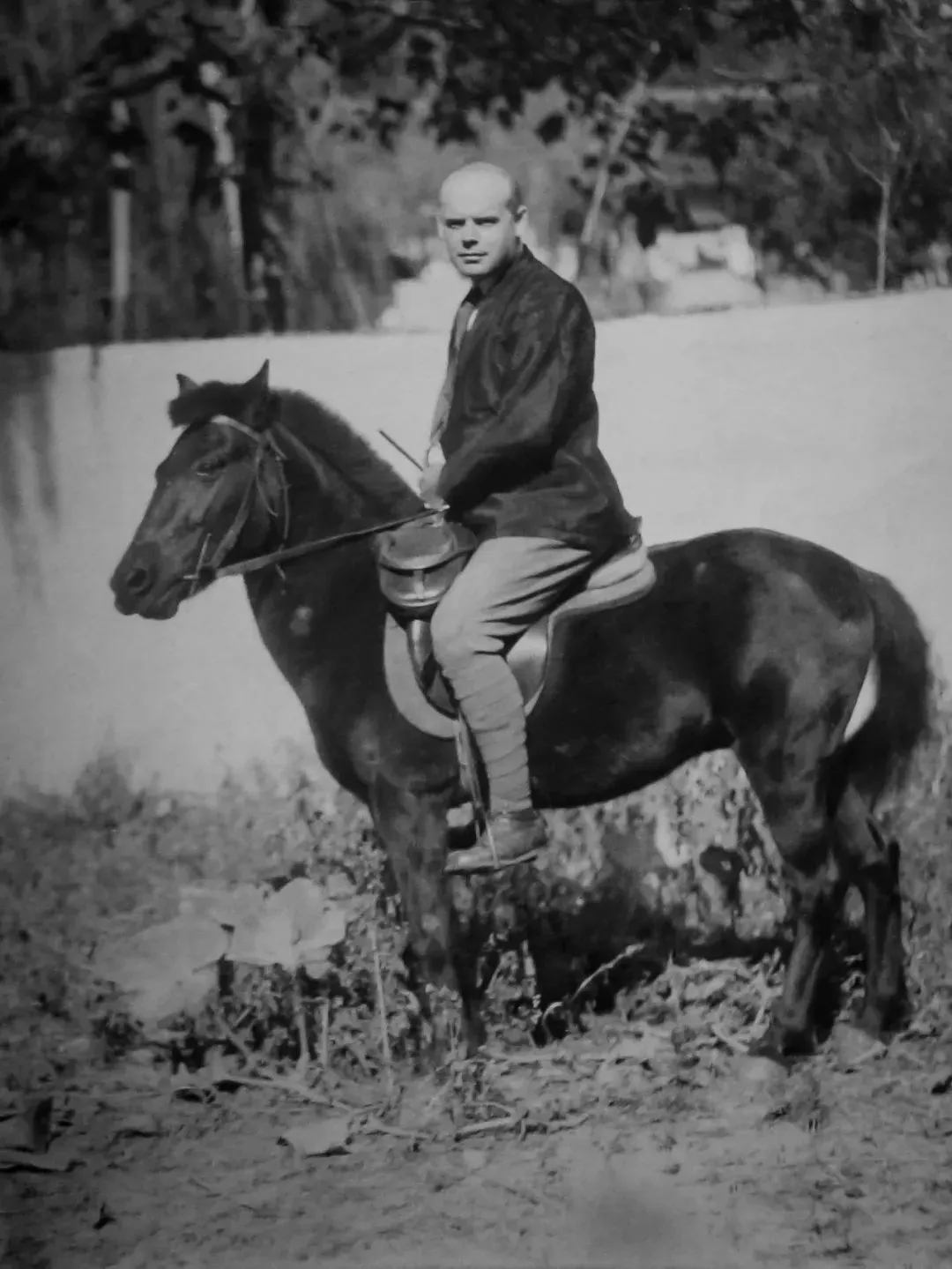

1980年代,豪俊和重返「第二故鄉」梅州(梅縣),尋找童年記憶,也重新連接起與客家文化的深厚情感。他推動梅州與德國紹恩多夫之間的教育交流,促成父親創辦的樂育中學與紹恩多夫自己任教的普蘭克中學(Max-Planck-Gymnasium)成為「姐妹學校」。至今,89歲的豪俊和依然講着一口流利的客家話。

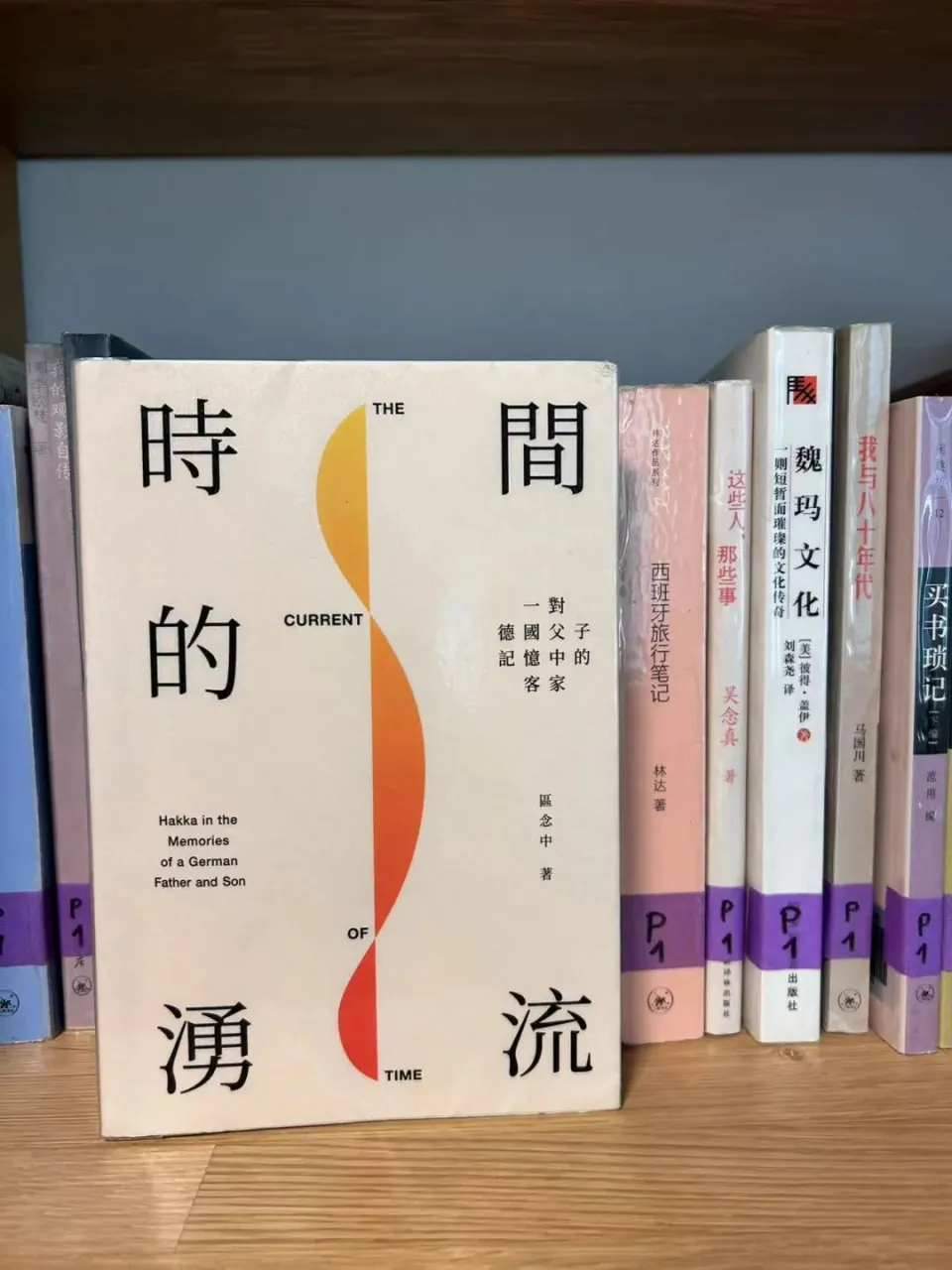

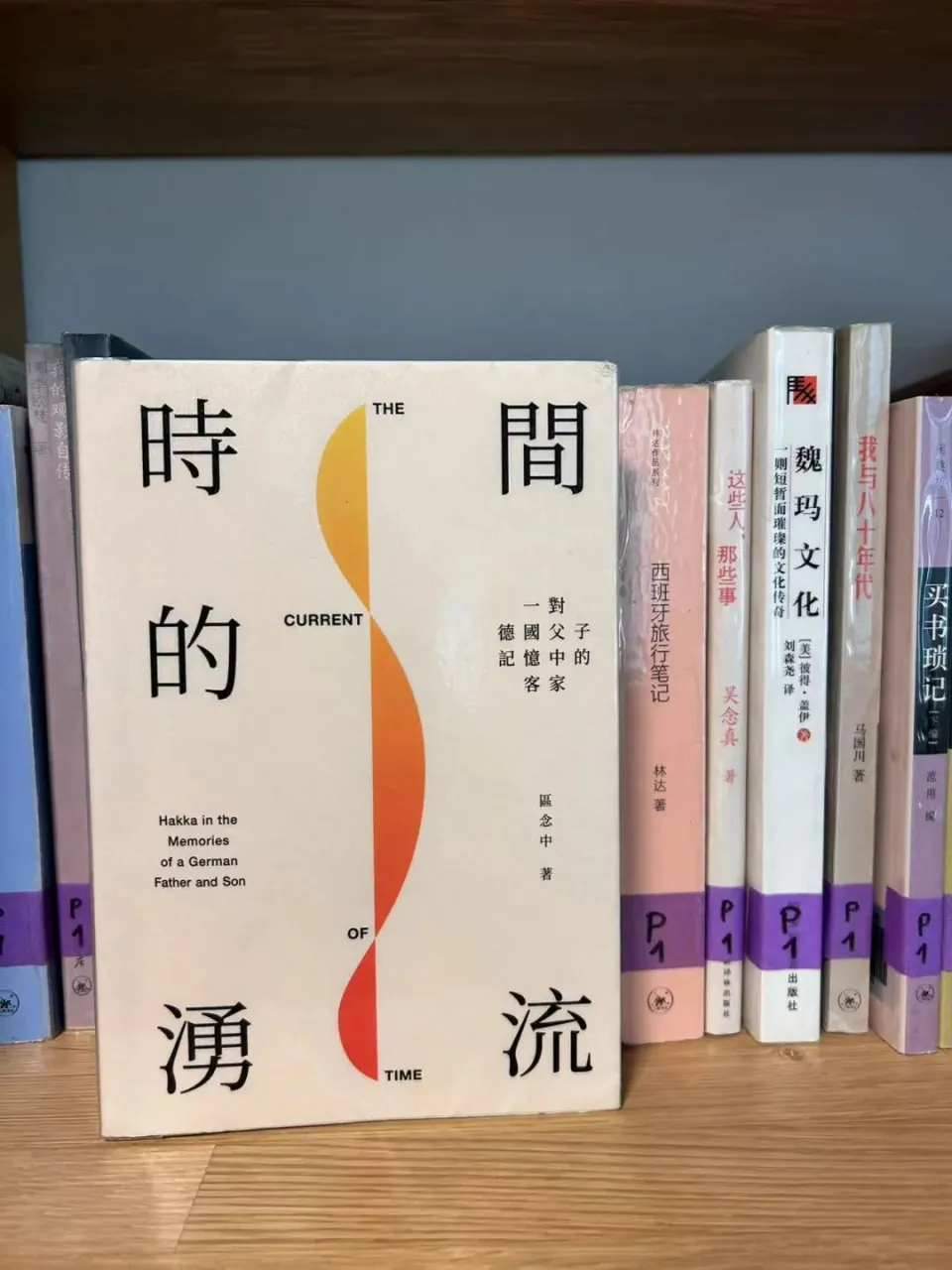

從2016年至2019年,區念中三次往返德國與瑞士,拜訪當事人、查閱檔案、翻譯資料,並最終完成《時間的湧流:一對德國父子記憶中的客家》一書。書中通過檔案文獻、日記、書信與口述資料,再現了一個世紀前中國貧困山區村落與歐洲在醫療、教育、宗教與體育等多個層面的深度交流史。

藍書屋所藏《時間的湧流》,歡迎讀者借閱。本文中圖片出自該書,由作者提供

2025年5月,藍書屋邀請作者區念中先生來到德國漢諾威,攜大量上世紀初的珍貴歷史圖片,分享他追尋失落歷史的旅程,講述這段跨越時空的真實故事。

流動創造世界:一對德國父子的「客家」故事

你知道嗎?一百年前,在廣東東北部貧困的客家山區梅縣,竟然擁有一所由德國醫生主持的近代醫院、一家盲童福利院,以及一座肺病療養院。

心光盲女院院長柏恩慰帶女孩們走過黃塘河上的小木橋,梅縣,1938年前後

而當時當地一所中學的校長,竟曾是瑞士足球超級聯賽1906年與1908年冠軍隊的中鋒。

瑞士籍牧師萬保全和樂育中學足球隊,梅縣,1925年前

更出人意料的是,這所客家中學的外語課程,以德語為「第一外語」,並在二十世紀上半葉,培養出數十位赴德攻讀博士學位的學生。

這段由個人和群體流動促成的跨國交流史,其起點正是百年前醫療匱乏、教育資源極度稀缺的客家山區——梅縣。如今,這段歷史在中德兩國幾乎被遺忘。

巴色差會傳教士家庭在德化門前合影,梅縣黃塘,1943

從十九世紀中葉到二十世紀中期,前後有兩百多位歐洲人——主要來自德國與瑞士——曾在粵東山區長期生活與工作。他們是傳教士、教師、醫生及福利院工作人員,也帶來了彼時中國極為罕見的現代醫療體系、教育理念與福利機構。他們的建設與耕耘,使一個偏遠的客家縣域成為中歐文化、教育與醫學交流的獨特節點。

2016年9月,資深傳媒人區念中在偶然聽聞這段幾近被遺忘的歷史後,立即動身前往梅州(梅縣)展開調研。一個月後,他繼續前往德國紹恩多夫(Schorndorf),拜訪親歷者豪俊和(Klaus Autenrieth),試圖從僅存的記憶與文獻中,追尋並還原這段跨越百年的中德交匯故事。

10個月大的三子豪俊和隨父母到中國,與客家船夫在返回梅縣的河船上,梅江,1936

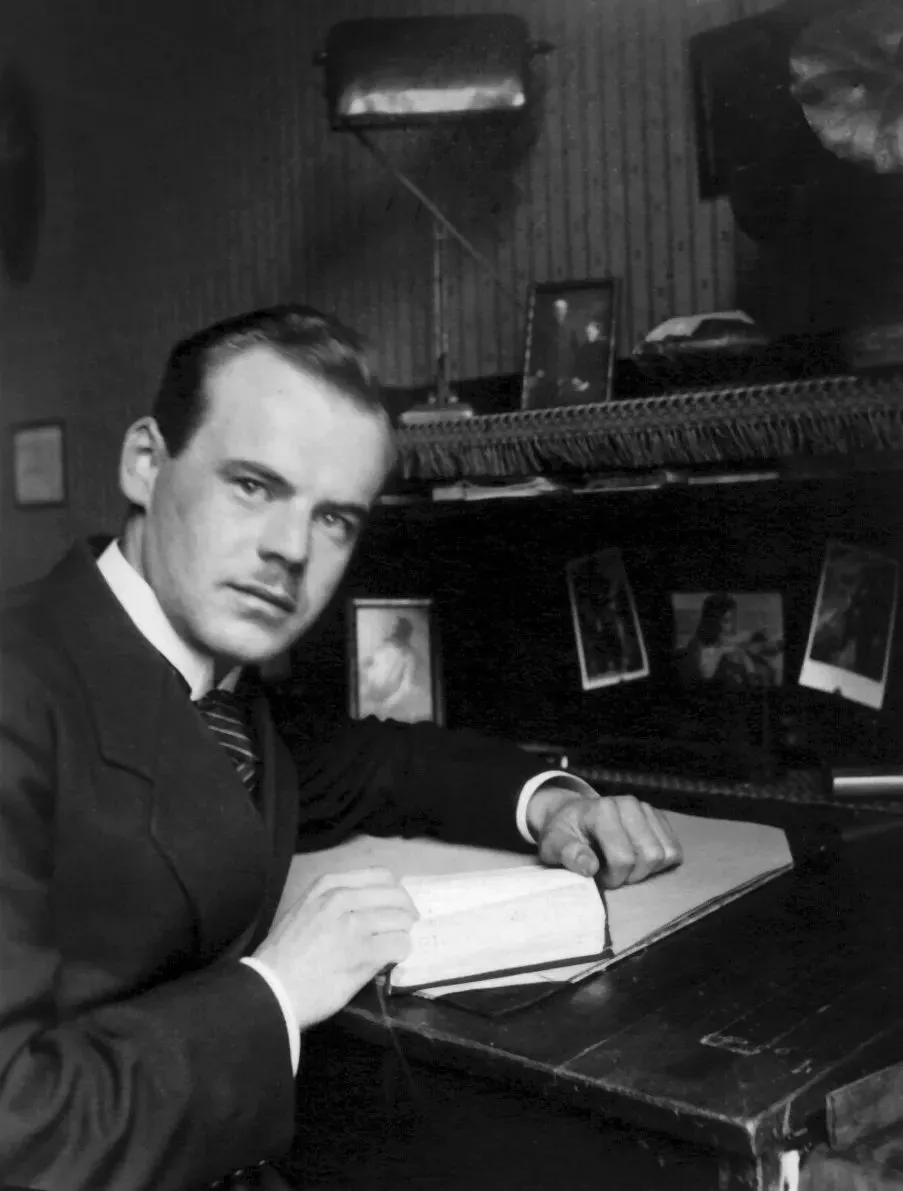

豪俊和的父親豪天立(Emil Autenrieth)於1926年來到中國梅縣,在這片貧瘠的土地上留下了深刻足跡。他閱讀中國古籍,手寫漢字,說客家話,曾在廣東五華、梅縣的中學以及中山大學醫學院教授德語。他的三子豪俊和成長於梅縣,直到1947年舉家返回德國。自此,客家記憶成為豪俊和一生的底色。

1980年代,豪俊和重返「第二故鄉」梅州(梅縣),尋找童年記憶,也重新連接起與客家文化的深厚情感。他推動梅州與德國紹恩多夫之間的教育交流,促成父親創辦的樂育中學與紹恩多夫自己任教的普蘭克中學(Max-Planck-Gymnasium)成為「姐妹學校」。至今,89歲的豪俊和依然講着一口流利的客家話。

從2016年至2019年,區念中三次往返德國與瑞士,拜訪當事人、查閱檔案、翻譯資料,並最終完成《時間的湧流:一對德國父子記憶中的客家》一書。書中通過檔案文獻、日記、書信與口述資料,再現了一個世紀前中國貧困山區村落與歐洲在醫療、教育、宗教與體育等多個層面的深度交流史。

藍書屋所藏《時間的湧流》,歡迎讀者借閱。本文中圖片出自該書,由作者提供

2025年5月,藍書屋邀請作者區念中先生來到德國漢諾威,攜大量上世紀初的珍貴歷史圖片,分享他追尋失落歷史的旅程,講述這段跨越時空的真實故事。